文|毒眸

KPOP女偶像Rora今年14歲,小學二年級作為兒童女團的一員活動,10歲成為YG的練習生,今年將作為YG新女團BABYMONS7ER的一員出道。

而她,甚至不是這個女團里的忙內(最小的成員)。

這個年齡,在如今的KPOP偶像里并不少見。畢竟,12歲以上即可報名的偶像選秀節目《放學后心動》都已經做到了第二季,出道了兩個團,在這些團里,14歲都不一定是“忙內”。

KPOP出道偶像的年齡在越來越小,尤其在女偶像這里。2020年aespa出道時平均年齡19歲,而今年要出道的YG新女團,平均年齡只有16歲。綜藝節目里頻頻出現偶像的低齡震撼:記憶里最老的韓劇是《太陽的后裔》,小學時新冠爆發,2018年出道的女團是她們小學時看的……

小小年紀出道,讓她們脫離了社會的正常成長周期。

2020年的一檔韓綜《girls running》里,有分別來自二代-五代女團的代表性成員,其中就有15歲就在Wonder Girls出道的宣美。一次吃晚飯時,她看著大家說:“我們都太早出道了,我們都是這樣,太早就進入社會工作了,本來青少年是自我完善的時期,我們那段時間卻都在車里度過了。”

都在車里度過,是因為都在趕行程。行程最緊密的時候,有的女團會在車上一星期不回宿舍,洗澡就一起到公共浴池解決,吃睡都在車上進行。

在本該自我完善的時期,她們在超負荷工作。而節目里另一位女團成員HANI則說,到了正常讀書的學生大學畢業,準備步入社會的時候,“我們卻已經到了要結束的感覺。”

在青春期,她們是被偶像工業塑造的“芭比”,擁有一個出廠自帶的“人設”,從造型、歌曲,甚至展露給外界的性格,都由公司設定完成的。而到了別人大學畢業的時期,她們可以選擇不再扮演,但是在娛樂圈的叢林法則下,她們可能都沒有機會再讓更多人聽到自己的聲音了。

需求

KPOP偶像誕生之初,就是奔著未成年群體需求的空缺。

“應該單獨存在初中生、高中生喜歡的歌手,而且他們自己就是初中、高中生”,帶著這樣想法的李秀滿,創辦了SM娛樂,推出了由16-18歲青少年組成的組合H.O.T,由此開啟了KPOP偶像組合時代。按韓國20歲成年來算,H.O.T的五名成員在出道之時也都沒有成年。

H.O.T之后,李秀滿開始將目光瞄準到世界第二大唱片市場日本。他研究后發現,想要在日本發展的話,通常要在13-15歲出道,16-18歲成名,所以他們需要找到一位有潛力的孩子。

年僅11歲,唱跳俱佳的BOA(寶兒)就這樣進入了SM,并在13歲出道。兩年后,寶兒發布的日文專輯大獲成功,銷量過百萬,并成為首次登頂日本Oricon排行榜的韓國歌手,此后數年共推出六張冠軍日文專輯,成為最早在日本最早取得成功的KPOP偶像。

看到了女偶像帶來的收益以及嗷嗷待哺的日本市場,各大韓娛公司開始招兵買馬,各自籌備著自己的韓國女團。2007年,三大頭部偶像公司都退出了自己的女子組合:少女時代、Wonder Girls、KARA。因為這三大女團影響深遠,這一年后來被定義為“韓國女團文藝復興之年”。

三大女團的平均年紀,也都不大。少女時代和Wonder Girls成員年紀都在16-18歲;KARA幾經波折,最后組成的最為熟知的“KARA2.0”組合,最小的成員也僅有15歲。

女團盛世從這一年拉開序幕,一直到2012年還是進行時。

這一階段出道的幾位女團成員,后來共同參與了一檔節目《MISS BACK》,這檔節目曾統計,這一時期出道了260多個女團,成功概率僅為0.001%。“雖然現在女團也很多,但那時候簡直是大混亂,女團大亂。”一位女團成員說。

市場正繁榮發展,原本一些不屬于這套練習體系下的低齡未成年們,也被納入到系統中來。

崔雪莉本是童星演員,后來由于身高竄得太快,接不到合適的戲,被公司選為f(x)成員,在15歲正式出道;同齡的裴秀智是光州當地以美貌聞名的網紅,后被JYP挖掘,作為MISS A的成員出道;2NE1的忙內MINZY也因為舞蹈實力超群,在15歲這年出道——這三支女團,分別屬于“三大”SM、JYP、YG。

不過那個時候,在團里有15歲忙內存在時,公司往往會再設置一個年紀偏大的姐姐角色作為中和。

f(x)的隊長宋茜出道這年22歲,2NE1的“大姐”樸山多拉出道這年則已經25歲。這樣的設置,方便一個團里的人做不一樣的定位。宋茜就通過參演真人秀《我們結婚吧》獲得了高人氣,為團隊打開了認知度。而雪莉則在出道后,繼續嘗試演戲。

當然,KPOP工業的塑造,不會讓用戶們看出任何的年紀差距。一切服務于組合概念的完整性。

選秀

到了2015年,“盛世”也到了一個新階段,大公司也要想辦法搶奪注意力。一部分有節目制作能力的公司,開始推出了自己公司的選秀,JYP就在2015年推出了《SIXTEEN》。

這不僅是為出道團造勢的方式,也是旗下練習生的練兵場和展示臺。被淘汰的選手依然能得到曝光,能積攢人氣為未來的出道蓄力。

低齡偶像們因此大批量地走到了臺前。

在參加節目的16名練習生里,有7名在16歲以下,其中年紀最小的Natty僅有13歲。這檔綜藝,不僅是為出道團“Twice”造勢,也是旗下練習生的練兵場和展示臺。無論對公司還是個人來說,被淘汰的選手依然得到了曝光,能積攢人氣為未來的出道蓄力。

不久后的一檔節目,就利用起了這檔綜藝帶來的優勢。

為了抗衡頭部公司在偶像市場的壟斷,中小公司以及部分個人練習生集結起來,參與到Mnet電視臺的綜藝《Produce101》重——節目里,101名來自不同經紀公司的女練習生在這里競爭,國民制作人票選的前11名將組成一個團體限定活動。這也是《偶像練習生》和《創造101》的原型節目。

在這樣的節目里,年紀小和年紀大都會被作為人設的一部分,會被節目重點展示。但年紀大的壞處是敘事較為單一,通常是追夢多年仍未實現的苦情,多數人在高壓之下呈現出來的狀態也很難圈粉,容易拿到“祭天劇本”。

相較之下,年紀小對觀眾來說反而多了些親切和新鮮感,觀眾也容易因為其年紀而對其產生心疼和愛護的心情。

《Produce101》的冠軍,就是在JYP《SIXTEEN》里有優異表現,不過遺憾落選的SOMI。參與過《SIXTEEN》讓她在節目之初就擁有很高的人氣,擁有過參與選秀的經驗又讓她表演狀態松弛和自然,坐上第一名位置的這一年,她年僅15歲。

無獨有偶,“Produce”系列的下一次女團選秀《PRODUCE48》,奪冠的是14歲的張員瑛,同時出道的還有跟她所屬同家公司,彼時年僅15歲的安宥真。

這三位從選秀節目里脫穎而出的低齡偶像,有個共同點,就是乍一看,其外形與年齡完全不相符。

張員瑛和安宥真在節目期間就已經身高接近170,而SOMI的混血長相讓她看起來異常成熟,她后來也在節目里坦言和爸爸走在一起,經常被誤以為兩人是情侶。

外形成熟,是他們的先天優勢。如果再擁有與非低齡偶像們一樣的實力,就更會被驚嘆了。

從《SIXTEEN》到“Produce”系列,再到BABYMONS7ER的出道節目《Last Evaluation》,當大人們想評價這些低齡偶像們做的好時,最常見的評價是:不像你們這個年級能做出來的舞蹈/歌唱/舞臺表現力。

可見,圍觀群眾們投票選出的低齡偶像,擁有著不亞于非低齡偶像的條件,審視他們的標準,都是KPOP偶像工業的那一套審美。

在這套標準下,如何在這個偶像工業體系里保護這些低齡的偶像,并不是行業考慮的重點。只要外形條件夠成熟,實力夠優秀,即使比14歲還小,依然能被偶像工業選中。2020年把年齡門檻降至12歲的《放學后心動》就是如此。雖然韓國對于低齡青少年參加電視節目有相關限制,但只要父母簽了同意書,就能輕松規避這一點。

然后再冠以“追夢”的正能量引導,一切都變得順利成章了起來。而小小年紀進入娛樂圈,又能給她們的未來留下充分的轉型空間。

在結束一個組合的活動后,年齡還能支持她們再開啟一個新女團、亦或是solo女偶像和演員的新道路。張員瑛、安宥真就在結束選秀限定團兩年活動期后,在現在以高人氣女團IVE的身份活動中。

芭比

“KPOP偶像”,尤其是女團偶像,成為了一款芭比。

芭比的外形很重要。為了配合表演,她們的體重通常維持在一個遠低于標準體重的狀態,為了抗住全方位鏡頭的拍攝,外形也需要配合回歸來做調整。看起來她們對綜藝里送的炸雞和米飯都很興奮,但實際上,這可能是她們日常生活里很偶爾才能吃到的食物。

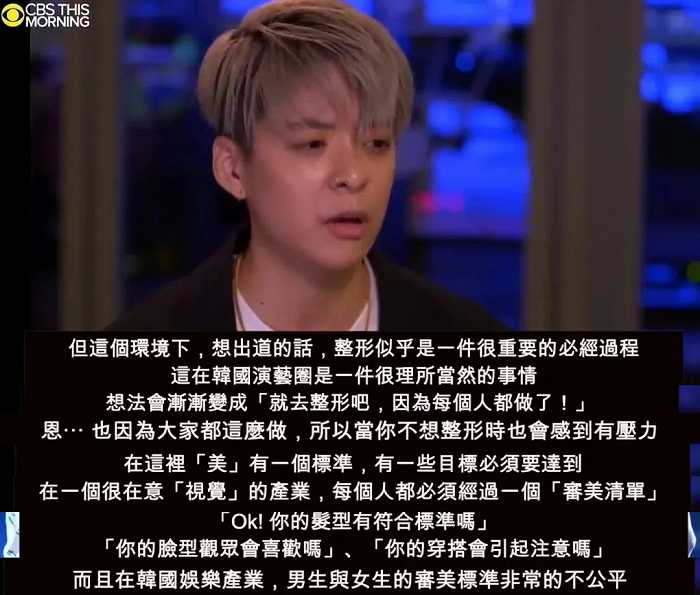

f(x)成員Amber在接受英文采訪時,對著這些KPOP偶像的“局外人”,很直接地表達她對此的疑惑:KPOP女偶像基本上都在對體重和外形的焦慮里,大家見面聊天都會分享減肥方法,但男偶像卻不會談得像女偶像這樣多。

公司為了讓偶像們控制體重,用盡各種方法,其中有一種就是對其進行人身攻擊,試圖讓偶像們產生羞恥感進而增加減肥的動力,或者將其作為“不職業”的一部分進行攻擊。

這個方法,到現在也依然是如此。

女團LE SSERAFIM在2022年出道,成員宮脅咲良在出道前的一次會議上,就因為公司提到了成員們的體重這一問題哭了,“我真的覺得很冤枉,我們已經很累了,不想因為這種事耗費精力了,既然選擇了從事這份工作,我希望成員們能更重視一點。”

這種對外形和體重的重視,大概永遠無法在KPOP里消除。只有用苗條的身材跳舞,才能完成KPOP偶像邏輯里的“美”。

“如果沒有苗條的身材,就不可能穿各種各樣的表演服裝。不是因為愛豆要苗條的固有觀念,更重要的是舞蹈。苗條的身材使舞姿更加突出, 可以穿多種衣服,所以要經常保持苗條的身材。”ITZY的成員申留真在一次直播里說。

在公司的要求之外,對這些低齡偶像來說最為痛苦的,是意識到真實自我,與那個扮演芭比的“自我”之間有錯位的那一刻。還有在洶涌的惡評面前,被瓦解的自信。

本月少女成員chuu在出道4年時對著一眾前輩們說,“我感覺我什么都做不好,越做越不好。已經不知道自己能做什么了。”Red Velvet成員澀琪,在出道4年時對著出道12年的宣美感慨,“我不知道自己除了唱跳,還會做什么……在公司度過的7年練習生時間,明明是有很充分的時間釋放自己的,卻也渾然不覺,在固定的框架里按照慣例表現自我,誰也沒有推開門讓我走出來。”。

“沒有人告訴你對吧?”宣美說。

“現在我正在努力推開門走出來。”澀琪說。

宣美也是在出道近十年后,才真的推開了這扇門。

與JYP解除合約后,宣美才開始思考“我是誰”。在想“我究竟喜歡的是什么,我擅長的是什么,大眾期待的我是什么樣的,我想說的是什么”,才慢慢做出了solo作品。此前的她,像chuu一樣深深懷疑自己,還被確診“邊緣性人格障礙”,是后續通過吃藥、療愈、思考,才慢慢調整了出來。

“認識你自己”,也許很多人到了這些偶像們開始思考的年齡,也都沒有思考明白這個問題。

在思考這個問題時,KPOP偶像與普通偶像不同的是,大眾對她們的了解,在她們這個人之前首先是她們作為“芭比”的人格。在出道前期,她們的很多形象并非自己的性格,而是公司要求的。

宣美和澀琪都曾因為被公司要求“清純”,而自己并非這樣的性格,感到苦惱不已。寶兒在出道前幾年偶爾會在待機室里帶只波斯貓,并不是因為自己喜歡貓,而是李秀滿要求她這樣,以此塑造神秘主義概念。

在為“我是誰”這件事苦惱的同時,時刻暴露在大眾圍觀視線下的體驗,讓她們享受被大眾關心的同時,也會在看到惡評時深深痛苦著。這種痛苦甚至連心理咨詢都沒法解決。KARA的成員勝妍就曾說,她這些年一直在接受心理咨詢,但是也覺得沒有用,她甚至覺得心理醫生都沒法理解她。

“她怎么會理解那種被全世界討厭的感覺呢?”勝妍說。

“病人”

2020年的韓綜《MISS BACK》,設定是聚集人們記憶中淡忘的女團愛豆出身的8位歌手們,通過競演來獲得她們的“人生曲”。

這個設定之所以在韓綜里能成立,是因為這8位歌手,在她們曾經兢兢業業扮演“芭比”時,演唱的歌曲都歸屬于組合,即使后來有推出個人單曲,也少有人問津。而在這檔綜藝里,觀眾才終于知道,2007年開啟的女團盛世之下,這些被推到舞臺上的“芭比”們的真實想法。

2011年出道的女團Stellar,因為有幾首歌曲和MV帶有一些色情暗示元素,最大的標簽就是“19禁女團”。但這些都是公司為了曝光度而給她們的設定,她們的反抗會被公司拿“想想你們的合約”來壓回去,拍攝時說好了只是“試一試”的泳裝成片,也會未經她們同意就放出來。

這對她們的傷害是巨大的,曾在MV拍攝時被要求“喝牛奶,必須要流出來”的成員,明白這個動作背后的性暗示后,再沒喝過牛奶。而參與了《MISS BACK》的成員佳英,因為活動期間裸露的衣服穿了太多,后來再熱的夏天,還是習慣穿著長裙、長褲出門,顏色也以暗色系為主。

節目中另一位嘉賓柳世羅,2009年在女團NINE MUSE中出道,但因為公司紀錄片曾拍下她被老板拿卷起來的紙扇巴掌的畫面,備受困擾。她在節目中坦言,彼時與公司最大的矛盾在于,公司要求她們在出道初舞臺上穿同樣非常裸露、有色情暗示的吊襪束帶。

“當時我第一次聽說,甚至還以為那是四字成語,看著自己穿著那衣服的模樣時不禁流下了眼淚。看到還是高中生的妹妹們穿那衣服就更想流淚了。”隨后,柳世羅被撤下了NINE MUSE的隊長。

這些故事能在電視臺播出時,離她們出道已經過去了十年的時間。

合約結束之后,Stellar的成員談到公司結算問題,還要被噴“你們應該賺了很多錢把,別再做受害者了”,但真實情況是,她們7年偶像生涯,結算收到的錢只有一千萬韓元,折合人民幣5.9萬元,平均一個月收入不足800元。

讓人不寒而栗的是,與這些“合約期滿后吐真言”對應的是,還在合約期的偶像,很難說出如此直白的真相。她們的感受只是偶有展示,而若干年后我們才知道,這是理解她的痛苦的線索。

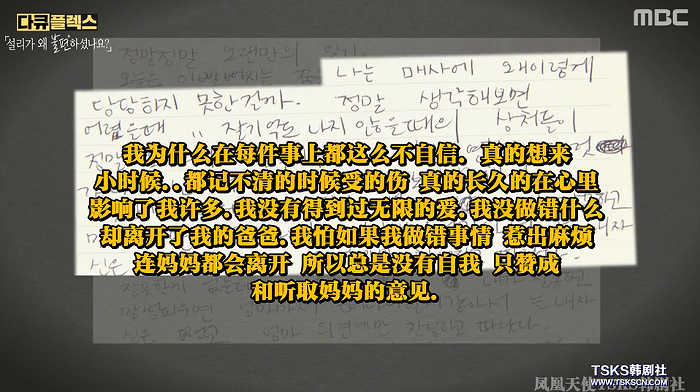

雪莉曾經在綜藝里,哭著感謝少女時代成員對剛進入公司的自己的照顧,后來看她的紀錄片大家才知道,因為過早地與母親分開,她在很小的年紀完全不懂怎么照顧自己,頭發都吹不干,也洗不干凈,總是一股餿味,公司的員工會抱著她說“啊雪莉真乖啊”,再嫌惡地別過頭去。

“那時候看了很多眼色呢。”雪莉后來輕描淡寫地說。

2NE1把老板在演唱會彩排現場說“啊,長得真丑啊”當笑料來講,后來忙內Minzy退團后才告訴大家,這種對外貌的評價多么傷害她,間接導致了她的抑郁癥,甚至她也動過輕生的念頭。

只有當她們不再是公司塑造的芭比,才有可能讓大家知道:我們那時候,其實已經在生病了。

系統

年齡的規律無可回避,但在龐大而成功的韓國偶像系統面前,一茬又一茬的偶像,不過是消耗品。

它無關養成,日本的AKB女團體系、中國的時代峰峻體系里都有“養成”的概念,“養成”并不會避開偶像笨拙的、還在學著成為明星的青澀時刻,但很長時間里,韓國偶像體系都不存在這樣的概念,不論你是什么年紀,推到臺前時你就得是一個概念下的完整品。

BABYMONS7ER的Rora在兒童女團里,跳的就是成年偶像們跳的舞,妝容、服飾,都是小一碼的成年偶像。也正是這樣的體系,才會出產一兩年就解散的限定團,才能在限定團之后,有人仍然可以通過重組,形成新的團第。

KPOP偶像,是邏輯導向的扮演,她們要契合的是公司規劃里的概念。

公司組合的概念是不講道理的,也許你在練習生里出類拔萃,公司許諾你出道在即,一次團體海報拍攝照片看下來,公司認為你“不符合概念”,就會被殘酷刷掉——與你的練習時長、真實實力,都沒有關系。澀琪就是因為這樣,從F(X)的預備役出道組里退出,一直到5年后才正式出道。

找到表達自我的過程,是痛苦的。有些偶像就在尋找自我時,付出了生命的代價。

雪莉和具荷拉,都是1994年出生的偶像,在團內就因為姣好的長相和身材備受關注。她們都演過戲,最后也都離開了自己出道時簽約的公司選擇自己做。都做過自己的真人秀,并說。“想讓大家了解真實的我。”

可惜,當這個“真實的我”與觀眾想象中的她發生嚴重沖突時,襲來的全是否定和質疑。雪莉在去世前幾年,總會因為INS上呈現的狀態,比如不穿內衣、擺出所謂“有色情意味”的姿勢,和朋友們過于親密的狀態,而被懷疑“博取眼球”“擦邊”。

同組合的Amber每次看到她的INS又引發了爭議,非常疑惑,“我想人們對她的形象轉變很驚訝,但我一直覺得,大家為什么不能讓她做自己呢……每次讀到關于她的文章,說她又干什么,我在想為什么要大驚小怪呢,只是一個女孩在過她的人生。”

最終,備受抑郁癥折磨的具荷拉和雪莉,都選擇用自殺的方式離開了人世。

偶像行業的心理健康,一直被呼吁要關注,但很難被解決。9MUSE的組合出道紀錄片里,心理咨詢師發現這個組合里幾乎每個女孩都在抑郁狀態,但從紀錄片后續的狀態來看,對她們嚴苛的指責、批評,并不會因此而停止。

不多的好消息是,整個系統,乃至整個時代,都在發生變化。

一方面是對女性“擦邊”這件事情,女權主義的覺醒讓大眾意識到羞恥的不應該是女性,而是要求她們這樣做,以及對她們有不軌意圖的人。Stellar和NINE MUSU的成員在《MISS BACK》里說完她們穿過的破格衣服后,都會在談到,現在的女團都不會再經歷這些了。

另一方面是,女偶像們表達的方式也在變多。現在出現了像田小娟一樣擔任自家組合制作人的女偶像,由她主導的組合內容,推出了一系列對“裸露”“中性”“外貌焦慮”等社會話題進行反思的歌曲,直截了當地以女性視角進行表達。

即便是低齡,也會有New Jeans這類直面青春期狀態,不去刻意扮熟的團體出現并大火,讓許多公司意識到,在包裝上的減法也可以完成敘事,甚至讓許多新生代女團開始模仿,開始走“校園風”。

但航行中的巨輪調轉船頭,從來都不是一件容易的事情,與一些變化并行的是,許多系統性的問題,都還沒有徹底解決。在偶像是什么、我們為什么需要偶像的問題沒有發生根本性轉變的情況下,很難不去害怕最近流行的青春、校園敘事,最后只停留在“一種更新的人設”。

畢竟,即便是在最近兩年,即使是大家都在想辦法回歸到校園里挖掘清楚敘事,女偶像們的衣服還在想方設法變短,布料會被剪裁得越來越少。每一個女偶像跳舞時,都要學會自然地拉扯衣服避免走光。上節目時毯子是標配,因為總會給她們配上很短的裙子。

而且,KPOP的全球化還在進一步擴張,似乎又到了2007年前日本市場被打開,一切處于盛世的階段。除了早在20年前就在開墾的中、日市場,2016年后防彈少年團也一舉帶動了“KPOP闖美”的浪潮,到現在,泰國、印度、中東都成了KPOP重點發展的市場。市場容量還在擴大,進而倒逼著需求的誕生。

其他的事情都卷完了,年齡帶來的可塑性,又重新立上了潮頭。YG此次推出BABYMONS7ER,成為了一種試水。那些要對成年人洶涌而來的沖擊,可能會對著低齡偶像們再來一次,沒有人知道前路是一種革命,還是一次新的輪回。

畢竟在這個時代,芭比都有無數可能性了,但KPOP偶像還不可以。