第78期主持人 | 董子琪

我們此前在聊天室聊過年輕人去做輕體力活的趨勢,今天不妨進一步講講眼下流行的“孔乙己的長衫”這個詞所代表的集體困境。

近來,不少年輕人在社交網絡上發出了“脫不掉孔乙己的長衫”的感嘆,哀嘆自己無法擺脫“受過教育就應該坐辦公室”的成見。“孔乙己”本是魯迅小說中的人物,在魯鎮的酒鋪前,他是唯一站著喝酒卻身著長衫的人,長衫標志著他的身份與穿短褂的眾人不同。原來他讀過書,只是長年不得志,所以過得愈來愈窮,可令人不解甚至感到可笑的是,他明明窮得已經要去要飯,還執拗地堅持自己的長衫,說些之乎者也的話。

看到這樣的討論時,我感覺有點復雜,因為在小說里,作為孔乙己的觀察者,酒鋪的小伙計“我”因年紀或職業的緣故,其實與嘲笑侮辱孔乙己的眾人是區別開來的,同時也是與孔乙己有過“業務交流”的人,孔乙己還曾懇切地教給“我”如何寫字將來做掌柜記賬用。

從什么時候起,我們從小伙計變成了酒鋪的看客?不知道為什么,現在大家這樣概括孔乙己的困境,似乎完全否定了孔乙己的存在價值,也拒絕要與這樣的人交流似的。

除了孔乙己,魯迅筆下還有過其他的知識人,像是《孤獨者》的魏連殳和《在酒樓上》的呂緯甫,這些處于孤獨、痛苦以及失意中的人物也與他自身的經歷形成了對照。從當下評判標準來說,這些角色也都不是出人頭地的成功者,甚至不是“充分實現自我”或“與自我和解”、“見解通透”的形象。酸腐、擰巴、迂腐誠然是不太令人愉快的讀書人品質,但這其中是不是也有一些誤解呢?

我最近讀到了范雨素的一則采訪,她講到自己成名后,有懷揣著文學夢的勞動者來找她,她勸告大家最好不要有文學夢。“文學夢”本身是有趣的說法,好像直接指向了那些懷揣著文藝夢想、不務正業好高騖遠卻容易陷入圈套的人。范雨素大概對這個題材思考得較為成熟,在《大哥哥的夢想》里,她就寫了一個靠著成功夢想活得顛三倒四的人。農民大哥哥居然想要造飛機,花了很多錢,拜托了很多親戚之后,才決定要踏踏實實做個農民。

有意思的是,如果說穿著長衫的年輕人陷入困境是因為他們不夠“踏實”,就像孔乙己一樣認不清現實,那么人們會如何評價那些懷揣著文學夢改變命運的人,寫詩的快遞員、寫小說的月嫂是想要穿上長衫的人嗎?這件長衫,脫下了就夠踏實,穿上了就不踏實嗎?

01 有人曾努力穿上長衫

潘文捷:竟然要哀嘆自己無法擺脫“受過教育就應該坐辦公室”的成見!這有什么好哀嘆和反思的?農民家庭的小孩拼命學習,考上大學,不就是想要改變命運,坐辦公室嗎?人們渴望獲得文憑的符號價值,憑借文憑所帶來的地位做“腦力勞動”的閑職,通過統治結構而非生產結構來獲得物質產品。這沒有什么可以羞于承認的。

徐魯青:這段時間很多媒體都推送了關于年輕白領們做副業、降薪轉行、從腦力勞動轉為體力勞動的內容,他們的生活似乎變得更快樂了,越發顯示出放不下辦公室工作是孔乙己們受成見束縛的結果,但是,這里面是不是有一些想象偏差呢?我最近在微博上看到了某工地25萬年薪招泥瓦匠的照片,下一張圖就是一段新聞報道的截圖,說的是一位泥瓦匠被欠了25萬工資。

葉青:也許有些人確實從“脫下長衫”和體力勞動中獲得了樂趣和解脫,但也有很多人正是因為早早領略到了“踏實”的苦悶,才選擇努力“穿上長衫”。

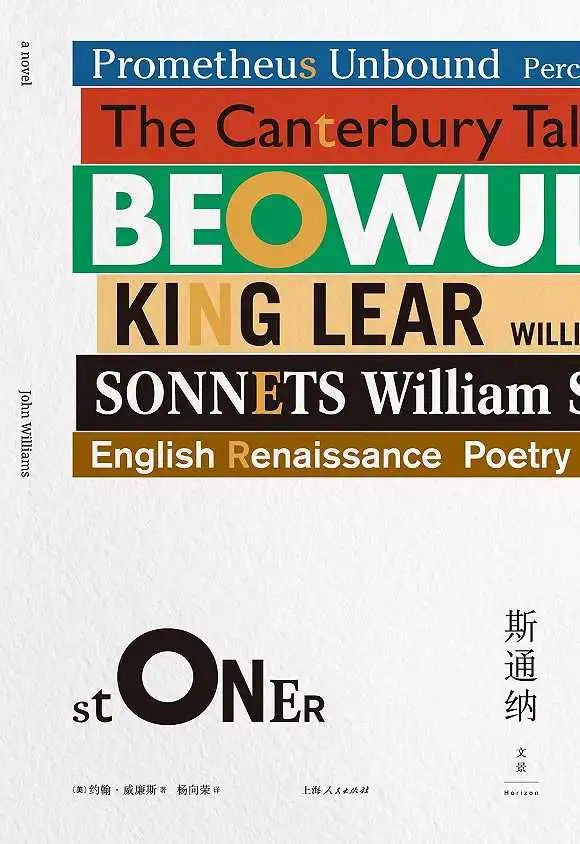

我想到在小說《斯通納》里,斯通納在父母的墳地回望他們耕種了一輩子的農場,

“想到年復一年被這片土地壓榨付出的代價,而它一如從前——更加貧瘠,也許,更加歉收。一切都沒有改變。他們的生活在毫無歡樂可言的勞作中延續著,他們的意志崩潰了,他們的心智麻木了……慢慢地,潮濕和腐爛將侵擾那副承放著他們尸體的松木棺材,慢慢地,這些將觸碰到他們的肉體,最后將消蝕掉他們最后的物質的痕跡。他們將變成執拗的土地毫無意義的組成部分,而在很久以前,他們就把自己獻給土地了。”

斯通納如此渴望知識的部分原因,也在于他不愿和恐懼于獻身給土地,而此時規勸斯通納們脫下長衫是否有些過于苛求了?

[美] 約翰·威廉斯 著 楊向榮譯

上海人民出版社 2016年

董子琪:斯通納這個例子太好了!斯通納就是典型的選擇穿上長衫的人,他本來是學農學的,后來才轉成了文學專業,雖然這會讓父母有被背叛的感覺,他們來參加兒子的畢業典禮,卻被告知他將不同他們一道回去。聽到這個消息時,他們在黑暗中無聲地抽泣。

02 對“智識”和“懂變通”的雙重崇拜

潘文捷:知識者被常常批評“酸腐”“不懂變通”“沒有眼力見兒”,都是因為沒錢。有錢的知識分子哪怕真的“酸腐”“不懂變通”“沒有眼力見兒”,也會被贊揚成有書卷氣、堅持自我、不畏權威。真正的知識分子會有評價知識分子的內在標準——記者就是要寫出好稿子,老師就是要傳道授業解惑,學者就是要在本領域進行新的研究發現——可是這些內在的標準如今已經被別的標準取代了,這個標準就是金錢。

董子琪:我怎么覺得好像比有錢沒錢要更微妙一點點……

徐魯青:好真實,還有社會地位。有沒有正經工作,有沒有大學教職,說白了就是要進入體面階層的門檻。要是符合了,愛看書是錦上添花,沒符合,愛看書就是不踏實或酸腐。一個人把文學夢看得比金錢夢還重,就是“文藝病”“不負責任”,大概還是覺得世俗成功是追求文學夢的前提吧——一個人要是窮,有什么資格去“夠”這些呢?

還有一種看似相反的敘事也頗有問題,常常出現在“底層書寫”的營銷里,類似于快遞員寫詩、農民工讀海德格爾。底層“穿長衫”的動作被上等人凝視成某種感動奇觀——你看,雖然他們是工人農民,卻有志向去“夠”這些更高級的精神追求,真是難能可貴啊。

這些寫作者僅僅作為一個群體代表被討論,但他們的書寫有何獨特的質感、書寫方式和氣質是什么樣等問題卻極少被認真對待。好像思考/知識/審美,天然就同體力活/底層/貧窮存在二元對立,當它們并置在一起,喚起的要么是嘲諷,要么是獵奇。

董子琪:如魯青所說,現在一般有兩種態度,一種是“感動”,另一種是“批評感動”,兩者都會湮沒這首詩到底好不好的真實評判。

但比起懷疑“感動”,我更懷疑對“感動”的批評。如果說“感動”會引導人們膚淺地、多愁善感地消費這樣的書寫,那對感動的批評也會導致詩人和評論者都不敢出聲,因為批評總會說這么寫不全面、不真實、不能反映整個勞動群體的生活,這就無解了。一個常識是,好或不好不是因為任何身份。我最近在一個平臺上看一位快遞員寫詩,有的句子還是不錯的,但沒有初看到余秀華時那么震撼。

徐魯青:夢想和對美的向往、精神追求,不是每個人都會有的嗎?在流水線工作,不代表一個只是螺絲釘。孔乙己研究“茴”字的寫法、殺馬特設計好看的發型,人們的嘲笑是不是覺得他們沒資格呢?殺馬特教主羅福興的一句話讓我印象很深——他說,審美的自由是一切自由的起點。很多人會從社會層面理解這句話,但對個體來說也是這樣的。

尹清露:“酸腐”“不懂變通”的意思是不是說,這個人只知道理論知識、缺乏可操作的現實經驗?以前實習公司的上司就是這種思路,他在評論作家這個職業時說:“別看他們很有情懷的樣子,其實有名的作家都是社交牛逼癥哦,很拎得清的。”言外之意還是只有世俗成功能確證知識的有效性——或者,世俗成功比智識更重要。想起兩年前和朋友吃飯,席間一位活潑的ins網紅女孩聽說我有讀博的打算,笑著說:怎么那么想不開的哦。

董子琪:她可能覺得讀博就是“拎不清”了。

尹清露:這種對于“智識”和“懂變通(所以能成功)”的雙重崇拜十分詭異,就像我們討論過的“時髦知識分子穿搭”,它必須是有品位的洋裝而不是落魄的長衫。“孔乙己”的原罪在于擁有過剩的知識但沒能準確識別時代趨勢,所以是不懂變通的,只能自認倒霉。然而,對學歷重要性近年來一邊被持續強調、又一邊遭受貶值的事實卻絕口不提,只在形勢確實無法逆轉時才跳出來指責大學生“酸腐”,實在是很不公平。而且就算“懂變通”了又怎么樣呢,這么多年輕人的確開展了零工副業,但結果也可能是變成廉價勞動力,風險仍然在自己身上。

03 僅僅讓年輕人降低就業期待就夠了嗎?

潘文捷:問題是,今天的我們處在文憑的通貨膨脹中,獲得高學位的人越來越多,工作崗位對教育水平的要求也越來越高,學歷貶值了。社會學家蘭德爾·柯林斯在《文憑社會 : 教育與分層的歷史社會學》中指出,學歷貶值和“文憑凱恩斯主義”有關,也就是說,如果年輕人太早進入社會,政府就需要創造很多的就業機會,這給政府帶來很大的負擔。如果高校擴招,越來越多的人有一層一層的文憑要拿,就給政府提供了越來越多的緩沖時間。

人們對這種行為也并不反感,甚至樂于獲得這些文憑。只不過拿到這些文憑之后,哦豁,貶值了。我上學的時候,很多老師都是當地中專畢業,年輕老師偶有師范大學畢業的本科生,現在,一些博士朋友都在商量著能去哪家中學教書呢。

[美] 蘭德爾·柯林斯 著 劉冉譯

北京大學出版社2018

林子人:直白來說,“脫下孔乙己的長衫”就是說,年輕人們,在你們成長過程中曾憧憬過的、被家長老師耳提面命要為之努力的那種體面白領工作,已經越來越少了,你們需要降低就業期待。

文捷提到了《文憑社會》的作者柯林斯,《資本主義還有未來嗎?》一書收錄了他的一篇文章《中產階級工種的終結:再也無處逃逸》。柯林斯認為,科技對人工勞動的取代是資本主義長期的結構性弱點,而這種取代正在威脅并會加快中產階級工種的終結。柯林斯指出,過去對中產階級工種的保護要強于對體力勞動工種的保護,但現在已不是如此。

這里有多方面的原因。其一,新型就業機會的創造不如中產工種的自動化來得快,中產白領工作者恐將像工業革命后的手工業勞動者那樣面臨結構性失業;其二,互聯網讓更多的勞動者可以參與就業競爭,如果不需要移居到別的地方就能就業的話就更是如此,這意味著就業競爭的進一步加劇。

根據柯林斯的預測,現行經濟體制的危機將由技術對中產階級的取代機制引發。想到ChatGPT推出后引發的各大科技公司在AIGC不斷加碼,著實讓人擔憂。技術奇點是不是正在加速到來?而我們有沒有相應的制度安排來應對?僅僅只是讓年輕人降低就業期待就夠了嗎?