記者 | 尹清露 徐魯青 潘文捷

編輯 | 黃月

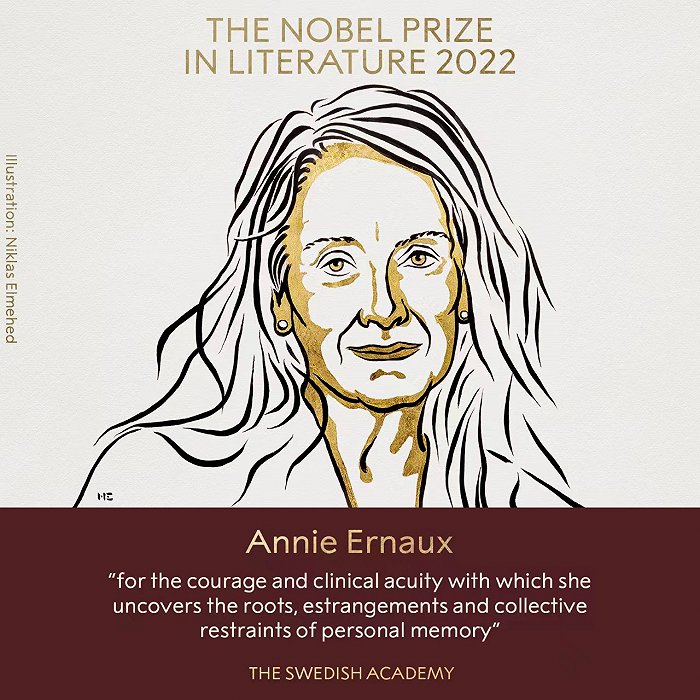

北京時間10月6日晚,瑞典文學院宣布,今年的諾貝爾文學獎得主是法國作家安妮·埃爾諾(Annie Ernaux),她是第17位獲得該獎的女性作家,也是自帕特里克·莫迪亞諾之后第16位獲獎的法國作家,頒獎詞致敬了其“勇敢又確切地書寫從個人記憶中挖掘出的根源,疏離以及集體約束”。

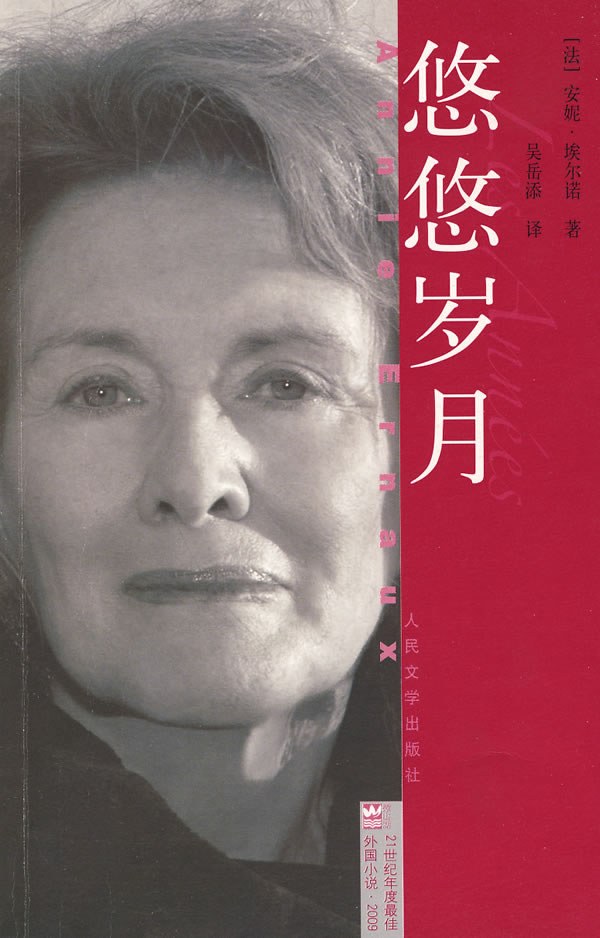

界面文化(ID:booksandfun)連線采訪了法國文學研究者、法語譯者黃葒、袁筱一以及埃爾諾《悠悠歲月》的中文譯者吳岳添。他們從閱讀、研究和翻譯的角度對埃爾諾的作品做出了評價,鑒于中文世界能讀到的埃爾諾作品仍十分有限,他們的觀察與分析或許能夠為我們提供些許認識這位法國82歲的重要女作家的途徑。

法語學者黃葒:法國是諾獎作家最多的國家,但埃爾諾是第一位獲獎女性

南京大學法語系教授、法語譯者黃葒在接受界面文化采訪時指出,安妮·埃爾諾是法國最受關注的女作家之一,近幾年在國內學界也收獲了大量注意力,“無人稱自傳”、“社會記憶”和“個人記憶”都是埃爾諾研究的關鍵詞。她提到,上世紀80年代以來的法國作家都非常關注個人書寫和記憶書寫,讀者從國內引進的埃爾諾作品《悠悠歲月》和《一個女人》里,就可以看到她的個人生活與時代的聯結。

黃葒認為,埃爾諾的自傳很有特色,是所謂的“無人稱自傳”——既有自傳的成分,也有虛構的成分,她書寫的雖然是個人史,在某種程度上也是一個時代的歷史。

“她的自傳寫作有一些爭議,但其實很多作家都有這類雜糅的寫作,法國從普魯斯特、杜拉斯開始就有了,而且安妮·埃爾諾的《悠悠歲月》當時得的就是杜拉斯大獎——在某種程度上,女性寫作往往自我的成分會更多一些。”黃葒在采訪中說,“當然不僅僅是女性,到了二十世紀以后,作家對自我、內心獨白、個人的心靈史、記憶的關注都越來越多。書寫記憶,一方面是因為時代變得特別快,另外也希望通過寫作要記錄曾經的歲月。”

從法國的諾獎作家數量來看,黃葒提醒我們注意,法國是諾獎作家最多的國家,但安妮·埃爾諾是法國第一位獲得諾獎的女作家。“雖然有些作家特別有名,比如波伏娃,但她只得過堪稱“小諾貝爾文學獎”的索寧獎,杜拉斯也是在全球影響力很大,但也沒有得諾獎。這次頒給一個女作家也是對法國女性寫作的一個認可。”

從諾獎的歷史上來看,“得過諾獎的法國作家,比如莫迪亞諾、勒克萊齊奧,在某種程度上都和安妮·埃爾諾有隱秘的聯系,他們的個人書寫與時代的呼應關照都比較明顯。另外,埃爾諾屬于出身比較貧寒的家庭,某種程度上她的作品時底層的寫照,也是屬于諾獎比較傾向的維度,”黃葒在采訪中分享了自己的觀察。

法語學者袁筱一:“身體”是埃爾諾的標簽,但她的寫作遠超于此

華東師范大學外國語學院院長,法國文學教授袁筱一聽到安妮·埃爾諾獲獎的消息,覺得有些吃驚,因為埃爾諾“和同時代的法語作家一樣,很年輕就出道,在她們這一代中是很出色的寫作者”。

袁筱一在接受界面文化采訪時提到,埃爾諾的寫作存在一些爭議,比如過于暴露自己的生活、非常有個人寫作風格,這和她書寫的欲望、女性身體主題有關。但是,“這是基于前一個時代對寫作的判斷,對于新時代的寫作者來說,這已經不算什么了。”從寫作的主題上看,埃爾諾已經寫作40年,在后期也寫過女性主題以外的作品。埃爾諾也曾在采訪中提到,自己經歷的東西如果不寫出來,它就永遠不會結束,但是寫完了也就結束了。

在法語文學的研究里——也包括中國的法國文學研究——一些關于安妮·埃爾諾的研究論文往往會使用“身體”相關的主題,“因為一個作家難免會因為某些主體見長、被貼上標簽,”袁筱一說,但是這個標簽“并不能完全覆蓋她的寫作,她也不僅僅是關注自己的身體,沒有人能靠寫自己成為一個偉大的作家”。她從埃爾諾的經歷出發作出分析——“她年輕時做過中學老師、接觸到很多女學生,她寫的欲望是與社會約束、受到怎樣的社會懲罰、經歷的各種不公有關的,而不只是關于她自己的青春,沒有人能靠寫自己成為一個偉大的作家。”

從語言方面,袁筱一分析認為,對于法國另外兩位諾獎得主勒克萊齊、莫迪亞諾來說,語言形式上的追求非常重要,而法國在前一個世紀也有著注重形式超過主題的傾向。“但是,在整個法語寫作當中,安妮作為一個女性作家是區別于前面兩位的,她的語言比較大眾、偏向現實主義,這與她對底層生活、女性的生存條件的關注有關。”

譯者吳岳添:埃爾諾身體不好但創作很多,翻譯有一定難度

埃爾諾的中文譯者之一吳岳添在接受界面文化專訪時表示,安妮·埃爾諾已經高齡(今年82歲),2009年他跟隨中國作家代表團訪問法國時曾想與她見面,但因她已動過兩次癌癥手術,身體欠佳,不方便前往巴黎,遺憾未能得見。

吳岳添評價埃爾諾“這一輩子很勤奮,盡管身體不好但是創作很多”。他在翻譯《悠悠歲月》的時候感覺“這本書和一般的小說不一樣”,因為“她把自己的照片按照童年、少年分了很多時期,把每個時期和當時國內外大事結合在了一起”。吳岳添舉例說,比如上世紀40年代,她以燒水用的茶壺等照片講述艱苦的生活條件。他說,“讀完《悠悠歲月》,每一代法國人——特別是法國的婦女——都能從中體會對當年的印象,回憶當年的生活。這本書因為記載了法國人的集體記憶,也就成為了法國人集體的回憶錄。”

“譯她的書有一定難度,”吳岳添回憶翻譯過程時說,“比如她會寫密特朗是一只青蛙,80年代我在法國,所以我知道法國節目上拿領袖人物調侃的時候,會把密特朗搞成青蛙的樣子。但是書里有些地方我不懂,比如她會提到‘月亮夫人’,我請教了法國同事才知道,月亮夫人是意大利的一個氣象預報員。整本書翻譯起來難度比較大,但又不能加很多注釋,注釋太多就不像小說了。”

吳岳添也猜想過,安妮·埃爾諾是不是能得諾貝爾文學獎,因為她的作品在法國很受歡迎,聲譽很高,他與此前的諾獎得主、法國作家勒克萊齊奧在北京座談的時候也談到過這一點,認為埃爾諾成就很高、很有希望獲得諾獎。另一方面,吳岳添也在擔心她的身體,“我覺得諾獎應該盡快頒給她,今年能給就不要拖到明年。因為以前諾獎準備頒給某個作家,但可惜他去世了。”(注:這里指的應該是沈從文。任諾貝爾文學獎評委會主席17年的埃斯普馬克曾經提到:“我們在1988年想給他頒獎。但是很可惜,他于那年8月去世,距頒獎只差幾個月。”)