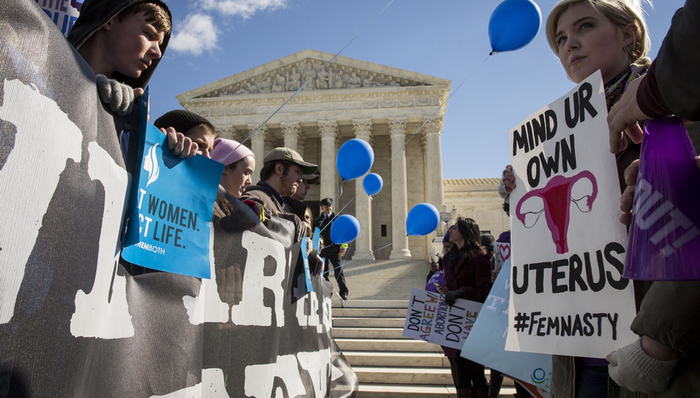

按:美國反墮胎權人士近半世紀以來的抗爭目標終于即將實現了。日前,美國最高法院就“多布斯訴杰克遜女性健康案”(Dobbs v. Jackson Women’s Health)發表的多數判決書草案遭到泄露。該案事關密西西比州推出的懷孕15周墮胎禁令,而該禁令與1973年美國最高法院對“羅伊訴韋德案”(Roe v. Wade)做出的判決是相抵觸的。美國媒體Politico全文刊發了這份由大法官塞繆爾·阿利托(Samuel Aliito)起草的文件,文件顯示最高法院有意推翻“羅伊訴韋德案”以及“計劃生育協會訴凱西案”(Planned Parenthood v. Casey)。阿利托在多數判決書草案中稱,最高法院將把裁決墮胎權的權力“還給”各州,“羅伊案從一開始就錯得離譜。”據美國媒體報道,四位保守派大法官贊同這一判決,他們是克拉倫斯·托馬斯(Clarence Thomas)、尼爾·戈薩奇(Neil Gorsuch)、布雷特·卡瓦諾(Brett Kavanaugh)和艾米·巴雷特(Amy Barrett),三位自由派大法官正在起草異議書,首席法官約翰·羅伯茨(John Roberts)仍未表態。

The Nation的一篇評論指出,最高法院的判決意見被提前泄露的情況相當罕見,因此現在還不能完全確定這份草案是否會成為現實。然而值得注意的是,這份多數判決書是由阿利托起草的——自進入最高法院以來他一直是墮胎權的強硬反對派,由他來撰寫多數判決書至少在理論上證明了有五名大法官支持密西西比州墮胎禁令,乃至支持推翻羅伊案。該評論認為,如今唯一的問題是,五位保守派大法官是否會在洶涌的民意面前退縮,但鑒于保守派陣營中的三位(戈薩奇、卡瓦諾和巴雷特)是由一位發誓要推翻“羅伊訴韋德案”的總統任命的,這一可能性似乎相當渺茫。而一旦最高法院做出這一裁決,美國女性的身體自主權就將面臨極大的威脅。據美國國家公共電臺報道,“羅伊訴韋德案”若被推翻,21個州或將立刻禁止或顯著削弱墮胎權。

對于美國之外的人來說,墮胎權成為美國黨派斗爭的中心或許是個令人驚訝的現象。雖然政壇爭斗不休,但多數美國人實際上是支持墮胎權的。政治觀察者普遍認為,同意墮胎與否在很大程度上是一場“宗教紛爭”——反對墮胎的宗教人士比例遠遠高于非宗教人士比例——而自1970年代美國“宗教右翼”崛起以來,美國的黨派分界線亦逐漸被宗教信仰重塑。2019年,界面文化(ID: booksandfun)曾在路易斯安那州推出反墮胎法案時刊文分析自1970年代至今宗教如何加劇美國政治分裂。在美國最高法院或將推翻“羅伊訴韋德案”之際,為讀者重發此文。

《從美國推出最嚴墮胎法案談起:宗教為何加劇了美國政治分裂?》

撰文 | 林子人 編輯 | 朱潔樹

自特朗普上臺后,“捍衛生命”(Pro-life)反墮胎陣營聲勢大振。2019年至今,美國已經有15個州提出《心跳法案》,該法案規定,只要女性懷孕時間超過六周,醫學判定胎兒有“心跳”的情況下,就禁止母親墮胎。如果女性被認定是故意打掉胎兒,可以以二級謀殺起訴,最高可判30年徒刑。從醫學上來講,胚胎出現心跳大概是在懷孕六周后,然而在法律規定的期限內,女性很有可能因無法確認自己是否懷孕而錯過合法墮胎期。在阿拉巴馬州之前,已有佐治亞、俄亥俄、阿肯色、肯塔基、密西西比和北達科他六個州通過了這一嚴厲的反墮胎法。

圍繞墮胎權進行的斗爭已經在美國政壇持續了幾十年。1969年,21歲的德克薩斯州女子諾瑪·麥科威(Norma McCorvey)意外懷孕但發現本州法律規定只有當母親的生命受到威脅時才允許墮胎,于是她以簡·羅伊(Jane Roe)的化名起訴德州北方居住區地區法庭。此案一路上訴至美國最高法院。1973年,美國最高法院就“羅伊訴韋德案”(Roe v. Wade)做出女性有權決定是否墮胎的判決,自此墮胎在大多數州屬合法行為。然而墮胎的爭議長期存在,保守主義者不斷呼吁推翻“羅伊訴韋德案”的裁決,全面禁止墮胎。

政壇爭斗遲遲不休,事實上,多數美國人是支持墮胎權的。根據皮尤研究中心于2018年10月發布的民意調查,58%的美國人認為墮胎應該合法化。研究人員發現,墮胎也不是“性別之爭”,美國男性和女性支持墮胎的比例相近(分別為57%和60%)。該研究發現,宗教和黨派才是決定人們立場的最重要因素——59%的共和黨人認為墮胎在全部或大多數情況下應該非法,76%的民主黨人則持相反態度,兩者的比例都在近年來有所提升;在新教徒(美國最主流的宗教)中,白人新教福音派是最堅定反墮胎的群體(61%),與之形成對比的是,主流白人新教徒中67%認為墮胎應該在全部或大多數情況下合法,而74%的非宗教人士認為墮胎合法。

在新一輪的墮胎法案浪潮中,通過法案的州均為南部與中部州,即支持共和黨的“紅州”。“紅州”和“藍州”的分裂格局長期存在,而且值得注意的是,這一格局不僅由人們對政府支出和稅收的不同態度導致,也有深刻的宗教因素。政治觀察者普遍認為,宗教是導致美國政壇黨派兩極化的重要推手。作為一個從建國伊始就確立政教分離制度且世俗化程度極高的發達國家,時至今日,美國在政治上依舊受到宗教的強烈影響。這一切是如何發生的?共和黨為何會成為宗教保守勢力的大本營?自由派又是如何回應保守勢力的“倒行逆施”的?

政教分離的初衷與現實:既極端世俗又非常虔信

1787年制憲會議上,美國國父們做出了一個重要的決定:放棄建立聯邦宗教機構,規定政府無權轄制宗教,宗教人員也不得在政府中擁有官職。雖然政教分離從一開始就是美國的立國之本,但這并不意味著宗教在這個國家不再重要。

根據皮尤研究中心的數據,目前美國約70.6%的人口信仰基督教,其中新教徒(Protestants)約占美國人口的四成,是美國基督教徒中最龐大的群體。在這個重要的新教國家,新教在歷史上數次福音運動(通過傳播基督來到的福音及傳遞基督的信息,達成耶穌教義的傳播)中發展、派生出不同教派。在人口統計學領域,目前美國新教徒大致被分為福音新教徒(Evangelical Protestants)和主流新教徒(Mainline Protestants),兩者在信仰實踐、意識形態和政治傾向上存在明顯的差別。

縱觀美國歷史,福音運動往往在大規模移民潮、戰爭恐懼、經濟不確定的特殊時刻爆發,一次次將人民推向上帝。第一次大覺醒運動(The Great Awakening)發生在1730年代,衛理公會牧師喬治·懷特菲爾德(George Whitefield)行走于英屬北美殖民地布道,他的辯術高超,將地獄形容得繪聲繪色。懷特菲爾德的布道旅行團結了當時散布各處的殖民地居民,并在推動美國革命中發揮了巨大的作用。

第二次大覺醒運動發生在1830年代,浸信會和衛理公會派教徒的數量急劇上升,并從中派生出了多個教派,形成了新的宗教運動,比如摩門教、基督復臨教、時代論。

第三次大覺醒運動發生在1920年代,在此期間,以創世論為代表的19世紀傳統農業白人價值觀與20世紀工業、城市、多元文化,特別是進化論價值觀產生了激烈碰撞。這一爭議在1925年的斯科普猴子審判案達到白熱化,當時一位教師由于講授進化論而被控告。

諸多學者認為,在多元文化主義、女性主義、后現代主義、恐怖主義威脅、民族主義運動和全球化等當代議題引起的重重焦慮中,美國正在經歷第四次大覺醒運動。

美國既是個極端世俗的發達國家,也是一個非常虔信的國家。早在1840年,托克維爾就在《論美國的民主》第二卷中指出美國人比其歐洲表親更虔誠,如今的情況依然如此。史蒂芬·平克(Stephen Pinker)在《當下的啟蒙》中援引數據指出,2012年,60%的美國人宣稱自己信教,但在加拿大、法國和瑞典,聲稱自己信教的人分別只有46%、37%和29%。而在其他西方民主國家,無神論者的比例為美國的2-6倍。

社會學家和歷史學家往往會對宗教持續作為美國公共辯論中的熱門話題感到驚訝。“世俗化理論”認為,當社會世俗化程度變高(強大、擴張性的政府;充滿活力的資本主義市場經濟;科學的至高地位),宗教會逐漸退回到私人領域,成為一種傳統的象征而不會對現代文化造成影響。但這一理論在美國并不奏效,證據就是越來越強的教會黏性,和宗教團體以政治手段推行自身目標的決心。

普渡大學歷史學教授Frank Lambert認為,一個更好的解釋美國宗教信仰強勁的框架是宗教經濟學理論:當各種宗教團體同時存在、享有推行各自道德愿景的自由并完全依賴成員支持的時候,宗教團體之間會形成激烈的競爭。為了吸引并保留信徒,各宗教團體會采用各種創新性手段。與此同時,人們仿佛在信仰的超市里挑挑揀揀,享有為自我實現選擇、更換信仰的自由。

宗教團體之間的激烈競爭很大程度上也是政教分離的結果。除了給予非盈利組織稅費減免、為教會學校提供教科書以及為一些針對保障窮人福利的“信仰行動”(faith-based initiatives)提供資助外,美國教會不會獲得國家資助,只能依靠私人捐款。因此,各種教會需要打造出一款款吸引人的“宗教產品”來獲得信徒和金錢。在這個層面上,美國的宗教既是精神性的,也是社交性、世俗性的。當美國人從一個地方搬到另外一個地方時,他們往往會尋找當地新的教會,在“信仰超市”里挑揀一番,根據便利性、社會階層、種族、布道風格、教堂建筑的審美、育兒服務的質量、運動隊的優劣,以及在社會議題上的立場來選擇。

民意調查顯示,美國教會是類似社交俱樂部的存在,通過組織各種活動讓人們有事可干。約有一半的美國人每周會從事2-3小時的社區志愿者服務——在一個“適者生存”“凡事靠自己”為全民信仰的國家,宗教團體在為窮人發放衣物食品、為無家可歸者提供住所、照顧病者、為職場媽媽提供日托服務等社會福利方面發揮了巨大作用。這固然是宗教積極的方面。但在另一方面,宗教也因其與民眾生活的密切聯系而在潛移默化間改造人的思想,并以一種間接的形式影響政治事務,按照Lambert的說法,“通過道德教化,宗教塑造價值觀、決定事務的輕重緩急,并在公民和公職人員走進投票站和州議會大廈的時候影響他們的決定。”

民權運動的影響:刺激了宗教右翼的崛起

在20世紀的前60年——從1900年代的“進步時代”到1960年代的民權運動——民主黨和共和黨都沒有吸引人數可觀的宗教選民。不過如果一定要分辨這一時期推動政治發展的主要宗教力量的話,那應該可以被籠統歸為“左翼”:他們之中既有來自幾乎所有教派的白人新教徒,也有自由派天主教徒、黑人、猶太人以及那些“聲稱自己注重精神生活但不皈依任何一個有組織的信仰”的人。他們擁抱自由主義,相信進步的力量,要求社會包容多元價值。

直到1950年代,美國南部地區逐漸成為美國福音保守派的大本營。當許多北部福音派人士從1990年代開始調和科學與信仰之間的關系、擁抱現代性的時候,南部福音派人士退回到文化領域,強調個人救贖而非社會轉型。這也是宗教保守派在20世紀上半葉在政治領域默默無聞的原因。然而這一情況被民權運動根本性地扭轉了。

1960年代的激進政治嚇壞了保守基督徒,在他們看來,民權運動是對美國基督教遺產的嚴重踐踏:反越戰的年輕人攻擊國家的道德權威及白人、男性、上等社會文化;女性主義者批評美國文化是一種為男性牟利的男權文化,指責基督教傳統建立在嚴格的父權制度基礎之上、婚姻制度就是一個將女性束縛在次等人地位的剝削制度。1960年代是個年輕人被廣泛動員起來反抗體制的時代,更令宗教保守派不安的是,自由派基督徒也支持這些價值觀,后者開始擁抱“實用主義道德觀”(situation ethics),認同現代世俗文化,認為個人自由比上帝更重要。

作為對1960年代自由思潮的反擊,一股被學界稱為“宗教右翼”(Religious Right)的力量自1970年代崛起。以杰瑞·法維爾牧師(Jerry Falwell)為首的部分宗教原教旨主義者以修復美國基督教遺產的名義聯合起來發起了“道德多數派”運動(Moral Majority),號召志同道合的基督徒從世俗人文主義者手中“奪回”國家的控制權,他們的政治目標大致可以用一句話概括:“捍衛生命、捍衛傳統家庭、捍衛國防,以及捍衛以色列。”在所有社會議題中,反墮胎成為宗教自由派和保守派沖突最激烈的議題。Lambert指出,1973年“羅伊訴韋德案”(Roe v. Wade)中最高法院宣判反墮胎違憲、終止妊娠應該是母親的決定,這一判決比所有其他激進政治都更深刻地刺激到宗教保守派的神經。

至此,美國宗教自由派和宗教保守派的神學和道德差異已一覽無余:

“自由派擁抱‘開放、多元主義、多樣性和彼此尊重差異的價值’。他們認為道德在神學之上,他們的道德‘強調愛、人際關系、和平、公正、包容、對少數群體的寬容、對多樣生活方式和性取向的接受’。他們是18世紀自由派基督徒的繼承者,認為宗教信仰和啟蒙運動推行的世俗化并行不悖。與之相反的是保守派,他們將傳統追溯到大覺醒運動中的敬虔主義者。當自由派以實用主義的態度支持道德相對主義時,保守派嚴格遵循《圣經》啟示,堅信道德絕對主義。他們支持傳統基督教和猶太教在‘家庭、性取向、紀律和道德法令重要性的教義’。另外,他們非常愛國,支持對外軍事打擊無神論共產主義,對內嚴格執法打擊社會離經叛道者和罪犯。”

1976年民主黨候選人吉米·卡特入主白宮,這位喬治亞州出生、自詡為虔誠的福音派新教徒的總統在上臺后推出的一系列自由主義政策極大地激怒了支持他的南方(白人)福音派新教選民。卡特提出提升教育部的地位,被南方白人(特別是南方福音派新教徒)理解為聯邦政府將對南部州公立學校加強管控——長期以來南方州堅持維持當地公立學校的獨立性,以維持種族隔離的現狀。另外,南方福音派新教徒也對卡特的家庭觀大感失望,在1979年“國家家庭周”的演講中,卡特明確表示自己支持包容的家庭觀:“我們是一個重視家庭的國家。所有的家庭都很重要,但大家庭、寄養家庭和收養家庭在為那些缺乏核心家庭關愛的人緩解孤獨上起到了特殊的作用。”時任總統新聞秘書的裘迪·鮑威爾(Jody Powell)更是直截了當地宣稱:“當我想到家庭的時候,我不會只想到我的妻子、我的母親、我的女兒和我的孫輩。”在保守派看來,這是公然違抗《圣經》對家庭(即血親)的定義。

在宗教右翼對民主黨的政治主張失望的同時,在選舉中落敗的共和黨則在思考如何逆風翻盤。他們的策略是利用廣大宗教保守派對國家政策左傾的不滿,將宗教和世俗保守派力量聯合起來,擴大選民基礎。在看到保守福音派對卡特的教育觀和家庭觀感到沮喪但沒有太多政治領袖對此表示關注時,宗教右翼活動家、右翼智庫遺產基金會(Heritage Foundation)創始人保羅·韋里奇(Paul Weyrich)意識到“在真正的美國、在真正的、草根美國人之中”,有一個很大的家長群體等待共和黨收割,如果“大老黨”(注:美國共和黨的別稱)能夠有效動員、組織這些“沉默的大多數”的話:“等一下,這些人數量很多,他們就在哪里,但沒有人去組織他們。讓我們去組織他們,讓我們去動員他們投票,看看會發生什么。”

通過高效動員,“宗教右翼”和共和黨的勝利始于1980年羅納德·里根的當選。宗教保守派和原教旨主義者一道投票給那些為他們的信仰背書的政客,即反墮胎、允許在公立學校祈禱并教授創世論、宣布燒毀國旗違憲、減少聯邦稅并將更多權力還給各州、讓政府遠離公益性事務。基督教聯盟(Christian Coalition)在全國范圍內發放了7000萬份“選民指南”,組織教會活動動員教徒在2000年和2004年為共和黨候選人投票。在這兩次總統大選中,他們是在關鍵州中為小布什拿下選票的重要力量。

為了“回饋”這些選民的支持,共和黨的施政綱領也越來越右傾:宗教右翼團體開始獲得政府資金,總統在公開講話中越來越無所顧忌地使用宗教語言(小布什就經常用宗教語言來描述自己的外交政策,小布什政府將美國形容為為上帝推行自由的國家,把伊拉克、伊朗和朝鮮稱為“邪惡軸心”),美國最高法院也開始向保守派靠攏。2018年10月,被特朗普提名的最高大法官候選人布雷特·卡瓦諾(Brett Kavanaugh)以50票贊成、48票反對的微弱優勢獲得參議院通過,取代退休的溫和派大法官安東尼·肯尼迪(Anthony Kennedy)。至此,最高法院的保守勢力上升至五人,打破了9名法官之間的力量均衡。而今,反墮胎法案在南部各州紛紛出臺亦是“宗教右翼”力量彰顯的標志。

客觀而言,“宗教右翼”在政治領域取得的影響力超過了他們的反對者,這與其超強的動員能力密切相關。事實上,“宗教右翼”的反對者除了都討厭“宗教右翼”之外很難找到共同點,民主黨也對與宗教人士聯手心存疑慮,更重要的是,宗教右翼分子更善于溝通,他們不僅能傳達穩定的、易于理解的信息,也懂得充分利用現代媒體手段讓信息傳達給大眾。在Lambert看來,自由派對多樣性和寬容的承諾意味著他們在很多情況下和宗教局外人及社會少數群體站在一起,這無助于自由派爭取宗教人士的支持。

民主黨聯合“宗教左翼”:“左翼聯盟”能夠贏得意識形態之爭嗎?

從1980年開始,有信仰的美國人——無論是原教旨主義新教徒、虔誠天主教徒還是正統猶太教徒——都開始向共和黨靠攏,與此同時,世俗化美國人則倒向了民主黨。而對于宗教界的自由派來說,他們迫切需要在政壇找回自20世紀上半葉后失落已久的影響力。

2004年總統大選后,“宗教左翼”開始出現在公眾視野中。根據Beliefnet創始人、《華盛頓月刊》特約編輯Steven Waldman的觀察,2004年總統大選期間的福音派新教選民大致可以分為三類:一類是堅定支持共和黨的“原教旨主義者”,他們大概占全部選民的15%;一類是“溫和派”,占全部選民的9%,他們當中的大多數因為支持小布什的強硬外交立場、反對墮胎和同性婚姻等政治主張而投票給他,還有一部分因為經濟議題投票給了約翰·凱瑞;第三類是“自由”福音派,占全部選民的3%,關注環境保護和貧富差距問題,傾向于投票給民主黨。“宗教左翼”希望保持第三類人的忠誠度,爭取第二類人,有可能的話,轉化部分第一類人。

因此“宗教左翼”從一開始就有兩項艱巨的任務,即在讓宗教選民確信他們除了“宗教右翼”之外有一個更好的替代性選擇的同時不嚇退世俗民主黨人。“宗教左翼”組織的目標是在政治文化中加強對和平和社會正義的討論,他們擔心只有世俗主義者和“宗教右翼”的聲音被聽到。對于“宗教左翼”的宣傳者來說,世俗主義者忽略了人們的精神需求,而“宗教右翼”宣揚的卻是恐懼和分裂。

盡管不甚情愿,民主黨內部開始意識到拉攏宗教選民的重要性。從2006年中期選舉開始,一些重要的民主黨人士開始試圖修正民主黨的立場,來吸引宗教選民。時任伊利諾伊州參議員的巴拉克·奧巴馬與希拉里·克林頓、霍華德·迪安一道呼吁民主黨更公開地回應對許多美國人來說非常重要的宗教議題。在接受ABC的采訪時,奧巴馬曾表示:“在很長一段時間里,我覺得我們犯了一個錯誤,就是沒能承認信仰在美國人生活中的力量,沒能參與如何調和信仰與現代多元民主關系的嚴肅討論。”在他看來,民主黨對宗教問題沉默了太久,導致“美國的宗教分歧被杰瑞·法維爾牧師和帕特·羅伯遜牧師(Pat Robertson)這樣的保守福音派領袖操控”。

在2006年11月重新奪得國會兩院多數席位后,民主黨首次公開向“宗教左翼”伸出了橄欖枝。當年12月2日,即將上任的參議院多數黨領袖哈里·雷德(Harry Reid)邀請吉姆·瓦里斯(Jim Wallis)牧師就布什總統的每周電臺演講發表民主黨回應。這在當時被政治觀察者認為是民主黨強化與福音派聯系的策略。雖然雷德在演講中強調了他并不是為民主黨說話,“而是作為一個有信仰的人迫切希望為美國找到一個新的生命愿景,看到在迫切需要面對的問題上應用我們最高道德價值觀的機會。”不過值得注意的是,他的講話與民主黨的自由主義立場的確非常接近,比如說解決貧困問題、縮小貧富差距、從伊拉克撤軍、應對全球變暖問題等等。

盡管如此,民主黨與“宗教左翼”的“左翼聯盟”有著許多不確定因素。首先,自由派的主張比保守派的主張更難宣傳。自由派意識到現代社會的復雜性,拒絕根據《圣經》的文本來簡化問題。但這種理解世界的方式很難在一個快速變化、日趨復雜的時代為不安的人們提供他們渴求的確定感和安全感。

其次,民主黨內部對與宗教人士結盟依舊心存疑慮。民主黨一直強調政教分離,宣揚自己的黨是一個擁抱多元性的黨,許多黨內人士擔心迎合宗教人士會改變本黨初衷——無論是軟化支持墮胎的語言,以此吸引天主教徒和保守福音派新教徒,還是采納“宗教左翼”那些更為激進的政治主張。

因為種種原因,美國政治已經墜入宗教分歧的泥潭,“紅色美國”和“藍色美國”的分野是黨派分歧和教派分歧交織的結果。如何超越黨派偏見、推進社會發展是當下美國政治亟待解決的一個難題。

對于自由派來說,一個好消息是眼前的挫折或許只是暫時的。平克援引一項最新研究指出,美國整體正在越來越世俗化。非宗教人士從1972年的5%上升到目前的25%,這讓他們超過了天主教徒(21%)、白人福音派(16%)和白人主流新教徒(13.5%),成為美國最大的“宗教”團體。世俗化的代際差異非常明顯,在年輕人當中,非宗教人士的比例是最高的,而且年青一代更有可能終身保持不信教的狀態。從歷史長時段來看,世俗化理論也在美國奏效:“當人們變得求知欲更強、更有科學素養時,他們就不再相信奇跡了……國家智慧水平越高,國民放棄宗教信仰的比例就越高。”

至于“左翼聯盟”如何贏得當下的意識形態之爭,平克的建議是鼓勵非宗教人士投票。研究發現,2012年,不依附任何宗教派系的美國人占人口的20%,但只占選民的12%;雖然非宗教人士對希拉里和特朗普的支持比例是3:1,但他們大多在2016年11月8日待在家里,而福音派教徒則排著隊投票。歐洲的民粹主義運動中也出現了類似的現象。

參考資料:

【美】史蒂芬·平克.《當下的啟蒙:為理性、科學、人文主義和進步辯護》.湛廬文化/浙江人民出版社. 2019.

Russell Duncan, Joseph Goddard. Contemporary America (3rd Edition). Palgrave MacMillan. 2009.

Frank Lambert. Religion in American Politics: A Short History. Princeton University Press. 2008.