記者 | 林子人

編輯 | 黃月

正如21世紀的上海人讓“冬天的熱紅酒”、“Blue Bottle精品咖啡”和“Omekase”成為熱議消費趨勢一樣,民國的上海人也是消費弄潮兒,事實上,至1930年代初,上海已經是全國性的商品經濟中心和消費文化最盛行的城市。一戰后,對中國物產的強勁需求,以及新興中產階級和工商大亨撐起的全新消費市場,驅動著上海經濟飛速發展。財經作家孫驍驥指出,“上海作為對于歐風美雨最為敏感的西方橋頭堡,其消費觀念歷來是對歐美亦步亦趨,自然成為整個中國最容易接受這套資本主義消費文化、最具有購買潛力的城市。”

高露潔牙膏、箭牌口香糖、可口可樂、吉列剃須刀、力士香皂……早在1930年代,這些我們耳熟能詳的國際品牌商品就能在上海輕松買到。它們當中的許多——比如高露潔牙膏、旁氏面霜、別克轎車、柯達相機——都是由一家由美國人卡爾·克勞(Carl Crow)創辦的廣告公司負責推廣引進中國的。

1911年,克勞接受《紐約先驅論壇報》駐遠東記者密勒(Thomas Millard)邀請,加入密勒旗下《大陸報》(The China Press)的創始團隊。這個雄心勃勃的美國年輕人恰好在一個到處都是重磅新聞的時間點來到了中國,他目睹了辛亥革命爆發和清王朝覆滅,第一時間報道了中華民國的建立,還采訪過孫中山。自此,克勞與中國結下了不解之緣。深耕新聞行業多年后,他于1918年在上海創辦了克勞廣告公司(Carl Crow Inc.),開始了職業生涯的最重大轉型——進軍廣告業。按照克勞自己的說法,“我的工作,自然而然會促使我將中國人視為潛在顧客,并以此為視角看問題,思考中國人可能會購買哪些東西,這些東西該怎樣包裝,采用哪些廣告手段來提高銷量更為有效。我的客戶們出售各類商品,從紡織機到香水,樣樣都有。”

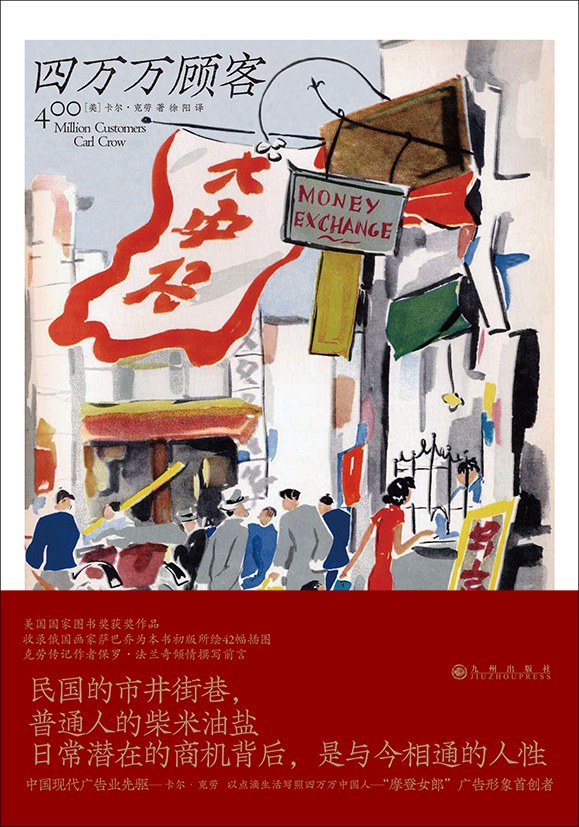

至1937年日軍入侵上海,克勞被迫離滬回國,把公司業務交給中國同事代理,他在上海從事廣告業已近二十年,在研究中國消費者行為心理和與中國人共事的過程中成為了一個名副其實的“中國通”。離開中國當年,克勞出版了兩本關于中國的著作:《四萬萬顧客》(Four Hundred Million Customers)和《我為中國人說話》(I Speak for the Chinese),為苦難中的中國人民發聲,呼吁美國向中國伸出援手。《四萬萬顧客》迅速走紅,被譯介到多個國家并多次重印,1945年美國士兵重返抗戰勝利后的上海時,人手一本袖珍本的《四萬萬顧客》作為駐扎在這座陌生城市的指南。

[美]卡爾·克勞 著 徐陽 譯

后浪·九州出版社 2022-1

《四萬萬顧客》的副標題是“一個美國人在中國的喜怒哀樂以及他從中學到了什么”。在序言中,克勞表示,一個優秀的廣告代理商所做的工作不亞于一位人類學家——他需要事無巨細地留心“關于這個國家及其人民的任何一條信息”,“研究中國人及其性格、歷史和習俗”。通過這一系列詼諧的散文,他細致地描述了中國消費者的獨特特征,戳破了許多同時代外國人對中國的常見迷思與偏見,也對中國人的某種民族性做出了見解獨到的分析,其中分析即使放在今天也隱隱透出讓我們會心一笑的熟稔親切。

商店里的中國人:忠實又精明,沖動又理智

“只要一個國家的人還在制造東西賣給其他人,只要海運和國際貿易依然存在,向數億勤勉中國人出售商品的金色幻象始終具有強大的誘惑力。無論賣什么,你都能在中國大賺一筆,前提是該買你東西的中國人的確愿意掏腰包。”

時至今日,中國消費者已從四萬萬增長至14億,但克勞這段希望與警告并存的話依然適用,這是他浸淫中國商界多年總結出的寶貴經驗。身為廣告代理商,在見證過許許多多中國市場的成功與失敗、反常與特例后,他自我調侃道:

“我們的工作始終充滿趣味,盡管多年來時常遭遇幻覺破滅,但我們依然全都默默懷揣這樣的念想:或許明年,這四萬萬顧客中就有相當一部分會買我們的東西了。”

根據克勞的觀察,中國消費者恐怕是全世界最讓人捉摸不透的一個消費者群體。首先,中國市場絕對有開發的價值——如果你能讓中國消費者喜歡某個牌子,他們會成為世界上最忠實的消費者,齊刷刷地忠于這個品牌,“這種整齊性和忠誠度絕對會讓生產商流下歡喜的眼淚。”他用一個卷煙的例子,說明了中國消費者格外突出的品牌忠誠度:由于中國消費者習慣了英式卷煙,克勞廣告公司使盡渾身解數都未能幫助美國卷煙開辟中國市場,盡管根據美國本土和一些其他市場的經驗來看,美國大牌制造的混合型卷煙更精致,更對消費者的口味,可偏偏中國消費者不買賬。

那些品質可能不如新品牌的老品牌為何能牢牢抓住中國消費者的心呢?對于這個問題,克勞也沒有確切答案,他唯一確定的是這不是廣告的功勞。“洋貨在中國享有的主導地位,幾乎完全得益于由來已久的口碑;還沒等任何像樣的廣告在中國出現,它們就已經在廣泛地銷售贏利了。”最先進入中國市場的品牌享有巨大的先發優勢,但根據他的觀察,中國消費者對自己喜歡什么、不喜歡什么有著異常清晰的認識,他們常常在有機會在不同品牌之間挑選之前就已經自主得出結論。

克勞認為,一旦習慣了一個牌子,中國消費者就開始顯露出一種近乎極端的執拗,他們見到任何變化都會起疑心,“似乎始終擔心生產商會利用這份信任以次充好,或是擔心有人會用高仿制品來糊弄他們。”克勞發現,中國消費者在觀察商品細節變化這一方面非常敏銳,哪怕是包裝上地址門牌號變了,都有可能導致他們拒絕再購買該商品——不認識外文也無礙,許多中國人其實是以清點字母總數作為防騙手段的。這導致的一個副作用是,品牌方毫無動力改良商品的外包裝,而廣告商則要特別重視廣告圖片與實物是否完全一致。他講了一個小故事:在中國售賣的香煙一般是十支一盒,香煙海報通常會展示打開了的、露出黃燦燦煙草的煙盒。曾有一家上海制造商印了幾十萬張海報,但發現圖中盒子只露出了九支煙,為了避免誤會,這批海報不得不被銷毀。

中國消費者的這種精明,在某種程度上來說是當時的商業環境倒逼所致。克勞指出,像制造業、出版業和出口貿易這樣的新興行業尚未建立起職業道德標準,以至于中國制造商幾乎總是處于惡性循環中:“起初,制造商使用新設備造出優質產品,商品大賣。實現該目標之后,他似乎就無法抵御摻雜劣等材料的誘惑了,品質變差,銷量下降,公司倒閉。然后有人收購了他的廠,接下來進入同樣的循環。”偽造受歡迎的外國商品也是中國制造商賺快錢的一個常見手段。克勞的公司曾代理過一款銷量很好的男士發油,幾周后就開始出現仿制品,隨后平均每個月都會冒出幾種,他留心收集,發現山寨高峰期時市面上一度出現了21種仿制品。

在對營銷手段的反應方面,中國消費者亦有自己的特點。在美國,推銷員是一種非常重要的職業,但在中國就吃不開。在克勞看來,美國人之所以能夠組建全球史無前例的銷售大軍,是因為美國人樂意舒舒服服地任由一位優秀的推銷員上門對他們信口開河,在“我倒要看看你有什么本事說服我”的心態下,享受買方和賣方之間的心理拉鋸戰。但中國人不行。首先,孔子曰“巧言令色,鮮以仁”,圣賢在兩千多年前就教導中國人要對任何形式的雄辯保持警惕,因為這樣的人往往沒有原則和良心,因此推銷在中國是一個有失身份的活計——推銷員不僅不比沿街叫賣的小販更體面,反而更值得警惕,因為他們的工作欺騙性更強,騙的錢也更多。其次,中國人不習慣與陌生人做生意,一個毫無關系的人幾乎不可能叩開一扇辦公室的門和家門,“一個中國人,最想和自家人做生意,其次是和朋友,只要有可能,他會堅決避開陌生人。”另一樣中國人無法接受的營銷手段是分發樣品,一些制造商滿懷希望地將樣品發給零售商,卻往往會發現零售商轉頭就把樣品賣給顧客。比如某牙膏品牌的購買者大多是常客,店員就會以極低的價格把樣品賣給他們,自己既賺到了額外的錢,顧客又撿到了實惠,到頭來吃虧的還是制造商自己,因為正裝牙膏的銷量下降了。

中國人懂得生活的艱辛,謹遵物盡其用的美德,這啟發克勞提出一個特別因地制宜的營銷建議:設計出低成本、高轉售價的包裝箱或其他包裝容器,將有助于產品銷售。因為他注意到,如果一家商店囤了兩種品牌的沙丁魚,店員會優先推銷包裝箱轉售價格更高的那個牌子,以便在處理包裝箱時多賺一點錢。在克勞看來,中國人幾乎總是能在原本不具有商業價值的東西里發掘出使用意義,比如傳單和廣告招貼能被用作包裝紙或粘在一起扎成鞋墊;印單頁的傳單能寫字或做成好看的信封;月份牌廣告畫銷量不錯,中國人會用這些月份牌廣告畫當作裝點家居的裝飾畫,無論畫的是香煙還是魚肝油。

盡管洋貨大行其道,上海同樣也是國貨運動的大本營,鑒于自家公司代理了諸多外國品牌的廣告,克勞自然對中國消費者時不時爆發的抵制洋貨激情萬分關注。克勞注意到,這種抵制洋貨、砸外國人飯碗的浪潮平均一年一次,日本吸引了主要的火力——日本軍國主義者的一舉一動都在刺激中國人以不斷高漲的民族自覺激烈回應——但其他國家也會受到零星的、區域性的、通常僅限于特定門類商品的抵制。抵貨行動通常一時間內聲勢浩大,但很難持久,克勞這樣的“中國通”已經見怪不怪。

他還觀察到,國貨運動通常由受洋貨嚴重沖擊的中國制造商發起,以此作為自救方式,但這樣的做法其實很少能讓中國制造商獲利。“雖然煽動群眾情緒并讓眾人對外國競爭者制造的品牌充滿仇恨很容易,但將這些群眾變成另一個品牌的顧客卻是兩碼事,”他寫道,“一個中國人和其他國家的絕大多數人一樣是理智的,不會因為劣質或高價產品恰是同胞生產的就去購買。”

職場里的中國人:勤勉之余打小算盤,會做事但懼擔責

作為老板與中國人共事多年,克勞對中國人在職場中的表現也有很多話可說。他首先注意到的是,“上海的中國男孩個個都擠破腦袋想進外國公司,好比洛杉磯的美國男孩都想闖好萊塢一樣。”喜歡去外國公司工作的理由有很多,薪酬更高、晉升空間廣闊,更重要的是工作時間更短、假期更多。他觀察到,超過9/10的中國商號除了過年之外從不打烊,每天10-12小時的工作時間非常常見,而上海的外國公司每天有兩小時午休,周六中午就打烊一直休息到周日,還有眾多法定節假日和兩周暑假。他援引了一組對比數據:外國公司一年的工作時間不到1800小時,而中國公司則有3000小時之多。

英語能力和打字能力是入職外國公司的必備條件,上海每個有此打算的男孩都會盡早開始學習這些技能,實在不行就翻翻二手英文書信手冊臨時抱佛腳,勉勉強強拼湊出一封求職信來。克勞發現,一封中國人的求職信可能在其他方面都夸大其詞,唯獨“勤勉忠實”一項是最真誠的——“其他國家的員工或許止步于此,中國員工卻以此為起點。中國員工或多或少認為這些美德只是基本素養,受雇后更是通過深入學習掌握各種辦法來成為你的左膀右臂。”

證明自己在辦公室里不可或缺的其中一種重要方式就是讓自己成為“不可替代的人”,于是相互學習、互幫互助之類的西方職場價值觀在中國就有些水土不服了,因為中國人相信理想中的辦公室秩序應該是“辦公室離開他就會陷入一片混亂,直至他回來擺平才能正常運轉”。他發現,中國人往往精于自己的工作職責,但不能指望他們能出于好心指導傳授同事。另外,中國人不太愿意休假(因為害怕離開一段時間后別人會取代他的位置),也出于相同原因不愿意聘用非親非故的陌生人,如果實在需要新招人手,他們情愿招自己的侄子、弟弟或“其他某位野心能受親緣關系約束的親戚”。偏好招“自己人”的結果就是中國公司很容易成為某種形式的家族企業,族人占據高薪要職,但也往往因此拉低了團隊質量和工作效率。

或許是因為工作中各自為政的關系,克勞驚奇地發現,中國人會自覺地分工,盡可能制造更多的崗位,比如一幅廣告畫的繪制工作,可以分解成畫臉蛋的、畫體態的、畫背景的、畫邊框裝飾的。“結果,月份牌廣告成品不僅擁有幾種不同的質感,也顯出幾種不同的風格,這是一種根據技能級別形成的工會制度。”

另外一個讓他感到迷惑又好笑的發現是中國人酷愛加班:

“中國人喜歡熱熱鬧鬧地展示活躍度,往往也會保證活躍度得到充分的展示。讓辦公室看起來忙忙碌碌的,在他們眼里是要緊事,這是為全體工作人員長臉。如果辦公室不夠忙,他們就會想辦法讓它看起來很忙,甚至會做一些不必要的工作來實現這個目的。他們一點兒都不介意工作超時,如果能讓不景氣的小公司的職員們在五點下班時看到他們依然在埋頭苦干,那就更好了。實際上,他們似乎還很享受偶爾加班。”

克勞的公司規定員工享有兩小時午休,大多數員工會把午餐打包回辦公室吃完;本可以順手做完額外的工作,但他們一定會悠哉地消磨掉午休的兩小時,到了五點下班時間再留下來加班幾小時,回頭再向朋友炫耀:“我們公司可忙了。昨晚差不多忙到八點才走。”他講了一個讓自己哭笑不得的故事:他有一次聽到傳聞,說房東嫌他們連連上夜班太費電,要漲房租,他追查了一下傳聞源頭,發現是自己的員工向競爭對手公司的員工吹牛了。克勞得出結論,“熱熱鬧鬧地、愉快地做出忙碌的表面工作,能為中國員工及其供職的公司帶來自信。”

在帝制中國官方文書常見用語“凜遵”和“毋違”中,克勞意識到了中國人長久以來形成的某種習性——在天子要求臣子“快動手!好好干!沒有借口!”的復雜雙重命令背后,是中國人愿意遵照命令行事但畏懼承擔責任的隱秘心態。比如開會的時候,中國與會者會本能地回避做決定,由于每個人都是這么想的,于是大家都兜著圈子講話,讓會議越發冗長。除非十萬火急,否則幾乎不可能讓一個中國人迅速完成一件事,在克勞看來也是由回避責任的心態所致。他還認為,正是因為中國人反感承擔責任,才使得許多外國人有機會在華受雇,來做中國人自己能做卻不愿意做的事情,“在上海的任何一家商號,中國人都十分愿意落實各項工作,實際上他們會堅持身體力行,但要求外國人必須做決定、承擔責任,再小的事情也是如此。”如果一家公司沒有外國人,那么你會發現決策往往是由集體做出的,于是,那些稀少的、有勇氣承擔責任的中國人往往能迅速在職場中脫穎而出。

相應地,克勞還注意到,中國人始終嚴格區分事實數據和觀念意見。對于前者,中國人能做到準確真實知無不言,但對于后者(比如問他某樣東西在中國能否大賣,或某樣商品的包裝是否該換了),中國人往往傾向于避開爭論,用一個他覺得會讓提問者高興的答案糊弄過去。在他看來,“(中國人)對與自己實際利益無關的理論問題沒有固定或成熟的看法,要求他就與己無關或他本人無須擔責的事情做出決定或發表意見,在他看來就是侵犯個人權利。”

盡管有種種費解的、令人啼笑皆非的見聞,克勞依然對這片可以稱之為“第二故鄉”的土地飽含不帶偏見的深情。正如他所說,“我希望讀者能夠接受我的解釋,也希望這個新視角能讓讀者對中國人產生新的理解,看到我眼中的中國人:有意思,惹人惱,令人迷惑,卻始終可愛。”