界面新聞記者 | 陳楊

界面新聞編輯 | 謝欣

12月16日,匹妥布替尼在國內獲批1個多月后,信達生物行使優先談判權,從跨國藥企(MNC)禮來手上拿下了這款全球首個非共價BTK抑制劑在國內的商業化權益。算上此前的雷莫西尤單抗、塞普替尼,這已經是信達幫禮來在國內賣的第三款腫瘤藥。

而在內資藥企與外資藥企的生意中,有人接連合作,也有人選擇放手。

11月末,不到兩周的討論后,華領醫藥書面通知拜耳,從2025年起收回糖尿病藥物多格列艾汀(華堂寧)在國內的商業化權益。前者計劃帶著拜耳的15億元里程碑款,從頭組建團隊,“撩起袖子自己干”。

實際上,在后期開發、生產、銷售往往交給大型藥企的行業分工中,信達生物和華領醫藥此次在商業化上的動作更像是兩起特例,都引人注目。

而從整個行業看,據國家藥監局(NMPA)的數據,2018年至2024年11月底,國內共有188款國產創新藥上市。“十四五”以來(2021年起)上市的國產創新藥113款,市場規模達到1000億元。但這其中,能稱得上商業化成功的biotech(生物科技公司)屈指可數。

尤其是在當下急需依靠銷售變現、實現自我造血的創新藥寒冬,是自建團隊還是背靠大廠,是牽手外企還是與內資大廠合作,亦或干脆退守到早研環節,靠賣產品權益過活?最早出發的biotech們已經在不同的嘗試中走出了差異。

不過,業內資深人士稱,國內biotech的商業化仍處于“戰國時代”。已邁向biopharma(生物制藥公司)的領先者手中也不乏失敗的案例,而新入局的玩家依然存在著長成巨獸的可能,業內尚未出現一套成熟、通行的商業化打法。唯一的共識是,biotech們應當將創新藥商業化工作放到更早階段、更重要的位置來考量抉擇。

人人都想自己干

時間回到6年前,國內biotech們播下的種子開始接連結果。

2018年10月,再鼎醫藥的首個國產PARP抑制劑尼拉帕利在中國香港獲批。2個月后,君實生物和信達生物的PD-1相隔10天先后在內地批準,恒瑞、百濟神州的同類產品也緊隨其后。于是在2019年,國產PD-1的第一梯隊玩家都開始了真刀真槍的廝殺。

進入2020年,國產創新藥的“上岸名單”上又新增百濟神州和諾誠健華的兩款BTK抑制劑,以及復宏漢霖的曲妥珠單抗生物類似藥。到2021年3月,艾力斯的第三代EGFR TKI伏美替尼獲批。同期,再鼎醫藥獲NMPA批準的創新藥增至3款。

彼時,不想做biopharma的biotech不是好biotech。自建生產基地、組建銷售團隊是這波率先進入商業化階段公司的一致選擇,而大家的選擇也基本一致——從跨國藥企挖人。

2018年2月和5月,劉敏離開羅氏加入信達擔任首席商務官、吳曉濱離開輝瑞加入百濟擔任大中華區總裁成為醫藥圈的大新聞,也就此拉開了國內biotech商業化的序幕。此后,梁怡、韓凈、張文杰、牟艷萍等在MNC中國區任高管的商業化人才也先后跳槽,分別加入再鼎醫藥、君實生物、復宏漢霖、艾力斯,從零搭建商業化團隊。

在接受界面新聞記者采訪時劉敏回憶,在他入職的三個月內,信達生物的市場銷售核心管理層、上市后醫學、市場準入、戰略規劃、?SFE?(銷售隊伍效力)等核心團隊都搭建起來,至少到崗了五六十人。此后便開始根據產品上市時機擴招銷售人員。信迪利單抗上市半年前,整體商業化布局、準備度、市場預熱就已全部完成。

隨后的兩年里,這些被國產創新藥吸引而來的隊伍迅速壯大。2020年底,信達生物商業化團隊擴張到1300人。同期,百濟神州和君實生物的商業化團隊分別超1800人、900人。而同年6月,在“醫藥一哥”恒瑞的腫瘤線中,PD-1專職銷售人員也不過近2000人。

實際上,對這波biotech來說,不只是商業化高管來自外資藥企,由此帶來了后者的團隊體系和管理經驗,它們率先上市的產品同樣也已在海外市場經過驗證。

如熱度最高的PD-1上,默沙東的K藥(帕博利珠單抗)和BMS的O藥(納武尤利單抗)2018年銷售額均約在70億美元,前者還在2023年以250億美元的成績登頂全球“藥王”。首個BTK抑制劑伊布替尼的年銷售額峰值近百億美元,首個第三代EGFR TKI奧希替尼則至今仍是阿斯利康腫瘤業務的“臺柱子”,貢獻近1/3的營收。

在此之下,手握同類產品的biotech們也無不在當時的行業熱浪中對標美國、大筆融資、招兵買馬、推進管線,期待著新藥上市后快速放量、帶飛業績。

而站在當下回望那兩年的創新藥行業,確實稱得上是“一片勃勃生機萬物競發”,業內洋溢著積極樂觀向上的氣氛,每家都信心滿滿,憧憬著自己就是那個“天選之子”,中國的福泰制藥定會是自己。

華領醫藥就曾在年報電話會上直言,拜耳的拜糖平在糖尿病上曾取得了年銷60億元的成績,“華堂寧也應該具備這樣的潛能”。

但實際上,水大魚大的場面并未如期出現。原因在于,美國市場上沒有一年集中上市4款PD-1,也沒有每年一次的國談降價。

2019年,信達生物的信迪利單抗上市首年創下約10億元的銷售額,并在當年底降價超60%,成為唯一進入醫保的PD-1。首戰失利的君實生物則在2020年底和恒瑞、百濟神州同時進入醫保,三者產品降價70%-80%。國產PD-1的年治療價格也從此前的約10萬元直降到僅約2萬。

業內直言,各家不是在和國家醫保談判,而是和對手談,更直白的說就是打價格戰。

而到了2021年,醫保內產品放量的速度已經開始跟不上價格降速。恒瑞卡瑞利珠單抗的年銷售額不增反降15%到40億出頭。2022年醫保續約后,信迪利單抗的銷售額也由近30億掉到20億元。

短短兩三年內,券商研報中PD-1千億市場縮水到兩三百億。國談進醫保也成了冬天里的濕棉襖,穿著冷,脫下來也冷。

從此以后,再也沒有人提起“國內PD-1千億市場規模”這種話了。

預期和現實的落差間,各家biotech的商業化高管也高速流動。不到四年間,百濟神州商業化負責人接連換過朱益飛、邊欣、吳清漪、殷敏四人。君實生物商業化負責人也一度成了業內“最燙手的職位”,三年三換,最后一任錢巍的履職時間甚至不足5個月。

正是看到先行者的艱辛和尷尬處境,疊加2021年下半年以來創新藥行業進入資本寒冬,貝達藥業資深副總裁兼首席運營官萬江對界面新聞記者分析指出,此后,國內biotech在商業化選擇上更加謹慎,而且明顯分化,一部分公司仍堅持自建團隊,另一部分則選擇將商業化環節交給成熟大藥企,自己拿里程碑款和銷售分成。

后者中,biotech們早先還是青睞跨國藥企。除華領和拜耳外,康希諾的四價流腦結合疫苗、基石藥業的PD-L1都交給了輝瑞來賣。PD-1市場上成績墊底的君實生物則在縣域市場上選擇了阿斯利康作為合作伙伴,希望能在PD-1大戰中翻盤。

此后,買方中也出現更多國內老牌大廠的身影,如思路迪/康寧杰瑞的恩沃利單抗由先聲藥業代理,走license-in(授權引進)模式的德琪醫藥和基石藥業雙雙踩下剎車,剝離銷售團隊,將產品交給翰森、艾力斯、恒瑞等公司,自己退回研發環節。

到2024年末,各家biotech的商業化戰績已排出梯隊。百濟神州因登陸美國市場斷層領先,年營收超200億元。信達生物、復宏漢霖、艾力斯也靠大單品率先做到幾十億營收,后兩者還以產品銷售實現盈利。和黃醫藥、再鼎醫藥、康方生物、君實生物、榮昌生物、諾誠健華等公司則體量尚小,仍在爬坡。

“拿來主義”的失敗

相比于此前的期待,6年之內,“成功商業化”的國內biotech實則寥寥。但從行業規律來看,賣藥本來就是件難事。

福泰制藥創始人喬舒亞·博格這樣描述新藥的價值:重要新藥不光能提供客觀的數據,更應該改變看待疾病的視角、治療的方法,以及醫務人員和患者的預期。

但無論藥效如何,藥物本身都不能自動做到這些。讓前述改變發生的活動即為“市場營銷”。他提到,“銷售”一款突破性藥物,可以說是一家創新公司承擔起將正確的藥物送到正確患者手中的重任——沒有銷售創新的新藥創新是不完整的。

在醫藥生態更成熟、biotech和大藥企分工更明確的美國市場,前述工作通常由大藥企完成。成功biotech的命運則是做出有價值的管線,然后被大公司收購。

但對國內這批biotech來說,其業務實際上包攬前后所有環節,一方面的確有創始人想將biotech發展成biopharma的野望,另一方面也不乏國內醫藥市場環境和政策的現實因素。

君實生物原CEO李寧曾向界面新聞表示,如果是在美國,公司肯定不自己做生產,而是讓CDMO(醫藥合同研發生產外包)做。“因為我知道外包有經驗,FDA(美國食藥監局)能夠接受,而且生產很可靠。”

但在國內,除了技術,找外包還會面臨產能和成本控制問題。銷售上的問題也是類似。

當時的國內市場中,除了跨國藥企引進創新藥,國內大藥企仍以仿制藥(普藥)業務為主,兩類產品的人效(銷售額/商業化人員數量)分別約為300萬元/人、100萬元/人。而銷售創新藥和普藥積累起的是不同的經驗,雙方都存在著自己的盲區。

劉敏向界面新聞舉例,普藥商業化團隊更多是將藥企給到的信息不斷地傳播給醫生、客戶,不一定能意識到data generation(數據生成)的重要性。創新藥的商業化團隊在傳遞產品優勢同時,則更需要考慮如何與醫生基于患者需求進行探索性科研,生成有意義的上市后臨床數據,同時擴大學術影響力,也使其更了解新品,讓醫生、患者和藥企共贏。

在此之下,國內biotech自建工廠、擴產能、招商業化團隊也就成了一種不得不的選擇。但即使有MNC在國內打樣,最早這批biotech也很難“照葫蘆畫瓢”。

一方面是因為,跨國藥企的中國區背靠總部這棵參天大樹,后者手握全球專家、學術資源和品牌影響力,涉及到能不能讓醫生參與國際臨床研究、發表學術文章等等。萬江提到,這確實是國內biotech此前遠遠比不上的地方。

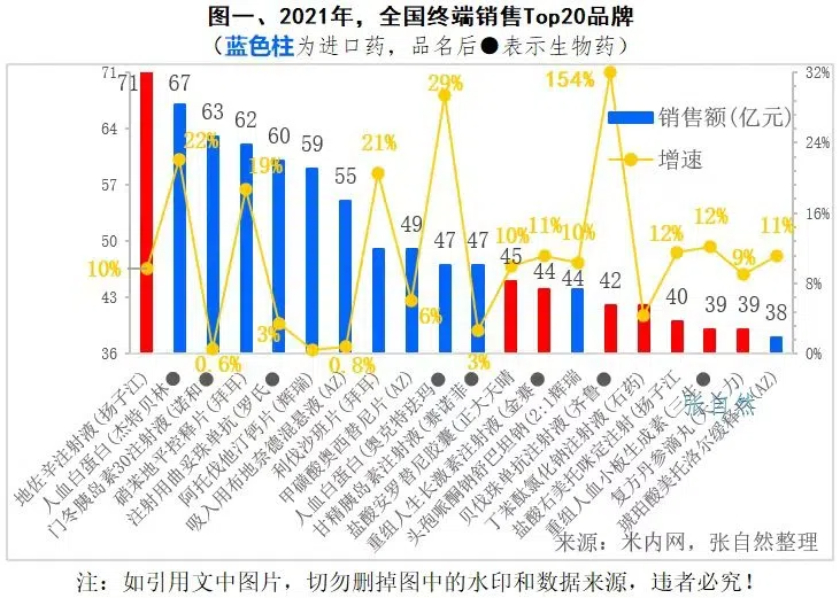

另外,早先跨國藥企的一些品種實際上處于獨占鰲頭、無人競爭的狀態。據米內網的數據,2018年生物類似藥上市前,羅氏的老三家馬車曲妥珠單抗(赫賽汀)、貝伐珠單抗(安維汀)、利妥昔單抗(美羅華)在國內的銷售額高達97億元。羅氏也以此在腫瘤領域占據榜首,銷售額遠超恒瑞、齊魯等大廠。

國內創新藥商業化資深人士嚴明明向界面新聞直言,對HER2陽性的病人,醫生沒法不用赫賽汀,“這樣的藥根本不用費勁賣”,直到復宏漢霖的生物類似藥漢曲優上市。

換而言之,很難說跨國藥企創新藥300萬元/人的高人效到底是因為“藥好”,醫生不得不用,還是因為“會賣”。由此,在同質化競爭、國談控費之下,跨國藥企的一些經驗自然也就不靈了。因此,也并不是每一位從MNC跳槽到創新藥企的商業化負責人最終都獲得了成功。

“請人賣藥”?看上去很美

但至今,“成功商業化”的公司無不是自建團隊。盡管“請人賣藥”成為越來越多biotech的選擇,但終止合作的案例也比比皆是。

華領醫藥和拜耳分手前,君實和阿斯利康不止沒撐過“紙婚”,后者自己還調整了團隊、解散了及縣業務部。康希諾的流腦疫苗尚未開賣就收回了商業化權益,復星醫藥和艾力斯還走入仲裁。“合作賣出大藥”的案例則尚未出現。

究其原因,接力跑的名次顯然不只由最后一棒決定。早在商業化前,新藥與新藥之間就拉開了差別。

萬江向界面新聞分析,自建團隊的biotech往往做的是first-in-class(FIC,同類最先)藥物,認為自家產品是顛覆性創新藥,可以做到行業領導者,三五年內能達到10億元的里程碑銷售額,因此才敢于“自己賣藥”。

恰恰是那些市場不夠大、跑得不夠快的產品,才需要在銷售上有優勢的大廠幫忙。后者分取產品銷售額的同時,也在幫biotech分攤商業化風險。

典型者如康方生物的首個產品派安普利單抗,其商業化權益交給了正大天晴,2021年8月上市時已是第五款國產PD-1。而此后的兩款FIC產品卡度尼利單抗(PD-1/CTLA-4)、依沃西單抗(PD-1/VEGF)則都由康方自己來賣。2023年,僅憑后線治療宮頸癌這一小適應證,卡度尼利單抗就賣超13億,依沃西單抗也在上市一個月后賣出1億元。

而對“合作賣藥”來說,賣方想分攤風險的同時,買方實則也對引進的產品抱有期待。萬江告訴界面新聞,因為買方銷售引進產品的成本更高,所以雙方最初都希望藥能賣好。但真實世界往往和設想中的美好藍圖有所差距。

一個從合作到分手的典型過程便是:合作之初預期產品一年內大賣,兩三年內飛一樣的增長,給雙方帶來非常可觀的銷售額和利潤。但第一年可能國談或醫院準入沒做好,第二年就開始相互指責、推諉,買方覺得賣方的產品本身有短板,賣方覺得買方的商業化工作不夠努力,直到最后一拍兩散。

另外,biotech組織靈活、善于創新研發,大藥企家底厚實、長于商業運營。這決定了各自的思路是“小公司怕做錯,大藥企怕錯過”。劉敏坦言,也確實有一些大公司財大氣粗,引進產品實際上是買斷一個選擇權(option),但對未來的商業化收益并不十分在意。

“biotech感覺把自己的命根子交出去了,但買方可能覺得花這點錢就是毛毛雨、無所謂。”雙方不同的心態也容易讓“合作賣藥”走向失敗。

嚴明明則建議,biotech商業化前就應該想清楚,到底是要自建團隊,還是交給別人賣藥。如果是后者,干脆讓對方買斷管線權益,堵死退貨的可能,biotech則專注到下一個新品上。

創始人之困局

雖然商業化的選擇和表現在新藥立項、定位之初就埋下伏筆,但矛盾的是,國內biotech在創立、管線早期少有商業化方面的人才參與公司管理和決策。

自2015年藥審改革,2018年港股18A、2019年科創板第五套新規實施,接連落地的行業政策為國內新藥研發提供了前所未有的沃土,先行者們通過IPO退出,實現財富自由的例子也不罕見,這無不吸引著海量的創業者回國,踏入創新藥領域。

但實際上,這批biotech創始人絕大多數是科學家出身,一定程度上也帶著在研發、技術上的偏執和傲慢。當順著審評審批加速、資本開閘的東風走到產品上市時,他們在商業化階段既沒有了政策的紅利,也鮮有自己的優勢。

萬江提到,對于不少創始人來說,他們的目標便在于把藥物做到監管系統批準上市,等產品真正開始商業化銷售時,“很多人已經沒有持續(創業)的動力了”。

嚴明明也分析,一方面,對創始人來說,即使不需要去應對小醫生,也總歸要應對大專家、大客戶。同時,抓商業化意味著要管理最下至一線醫藥代表在內的一大群人,“這件事情其實又是臟活又是累活,科學家從內心深處都是拒絕的。”

另一方面,相比于等待銷量爬坡,投資人更希望盡快出售公司、退出變現,所以biotech決策層中,實際上缺乏站在商業化角度的聲音。

萬江同樣觀察,國內一些biotech的董事會“提前”對標了跨國藥企,請到了財務、稅務、政策方面的專家,這“看起來高大上”,但實際上公司本身還處于創業階段,董事會卻里沒有明確的商業化路徑方法和具體執行干活的人。

他提到,一些創始人僅通過業內顧問籠統地感知行業全貌,不能深入地了解所處的市場競爭格局和環境,也不知道具體如何拿到業務、管理團隊、進行市場競爭策略、規劃學術開發等等。在此之下的決策就會滯后,甚至有失偏頗。而商業化人員的定位又只在執行,因此也感到無的放矢。

這也導致了一些創新藥在監管上通過了科學系統的考驗,卻難以取得商業上的成功。在萬江看來,只有把商業化核心人員也納入到創業團隊,把商業化的專業意見和建議納入決策層,公司才能更加成熟、穩健,經得住時間和市場考驗。

而當六年時間過去,最終仍在堅持自己做商業化的創新藥公司已成為少數人,但無論最終走了哪條路,大部分人迄今為止的答卷似乎都難以讓市場滿意,成功的商業化+自我造血的正循環依然還很遠。