界面新聞記者 | 實習記者 王鵬凱 黃月

界面新聞編輯 | 黃月

“我還需要再告訴你這一切是如何開始的嗎?我成長于一個完全否定我的世界,而我將它視為不公,因為——正如我每天對自己重復上百遍直到感覺惡心那樣——我并沒有選擇成為這樣的自己。”

在新作《改變》(Change)的開篇,法國作家愛德華·路易(édouard Louis)虛構了這樣一則與父親的對話,這句話像是一次對抗性的聲明,貫穿著他的寫作歷程。

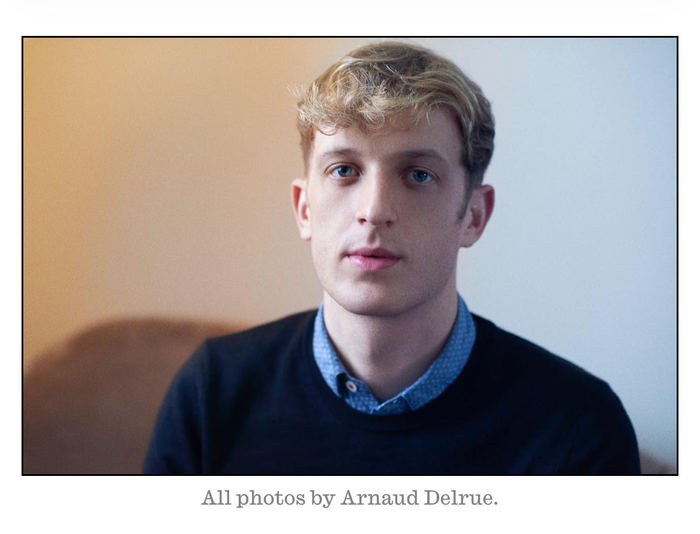

愛德華·路易(原名埃迪·貝樂蓋勒)出生于法國北部一座貧窮的小鎮,兒時的他由于性取向和性別氣質而飽受欺凌,幾乎成了家庭和村莊的異類,直到他離開家鄉,前往省會城市亞眠求學,他遇到了哲學家、《回歸故里》的作者迪迪埃·埃里蓬,并在其幫助下考入巴黎高師,擁有了新的人生,他改了名字,糾正鄉下口音和習慣,參與文化生活,閱讀、寫作。2014年,當時只有21歲的愛德華·路易出版了自己的首部自傳體小說《和埃迪做個了斷》,一舉成名,《紐約時報》的一篇評論稱他為“法國最炙手可熱的文學人物”(France’s biggest literary sensation)。

愛德華·路易延續了安妮·埃爾諾等人的自白式寫作傳統,試圖通過對個體生命經驗的描摹來揭露法國社會存在的歧視與不公。他在書中詳細地書寫了自己兒時經歷的校園欺凌,以及村莊和家庭中持續存在的緊張與暴力。在隨后出版的《誰殺了我的父親》和《一個女性的抗爭和蛻變》這兩本書里,愛德華·路易將目光投向酗酒、粗暴的父親,以及被家庭擠壓、成功出走的母親,他從中看到了社會基于階級和性別對個體施加的暴力。

當然,愛德華·路易的寫作更多仍是關于自我,尤其是實現階級跨越之后的復雜情感。與老師迪迪埃·埃里蓬相似的是,愛德華·路易的寫作中也存在著這樣一種階級欲望與同性欲望的合流,如何書寫、踐行這種不和諧的欲望張力,構成了他在寫作背后的最大推動力。不同于埃里蓬,愛德華·路易的語言更簡練、直接,也更貼近現實生活,他很擅長用一系列有力的細節勾勒出個體處境與階級區隔,安妮·埃爾諾曾評價其作品“充滿力量,充滿心驚肉跳的真相”。在與界面文化的連線采訪中,他時常舉起雙手,表達自己對階級社會的不滿與對抗,而文學就是他手中的武器。

01 將社會學引入文學的革命性意義是觸及真相

界面文化:你的幾部作品都在講述相關聯的故事,尤其是關于父母的生活細節、你對他們的復雜情感,你將這種反復書寫的自白式寫作形容為一種反抗,在你看來,它的力量體現在哪里?

愛德華·路易:我試圖做的是消除私人(intimate)與政治(或者說公共、集體)之間的邊界,對我來說,這種邊界并不是天然的,而是歷史性、社會性的,它總是隨著藝術和政治運動而變動,比如波伏娃在《第二性》中寫到,當一些女性開始書寫日常生活,以及作為一名女性意味著什么,這時會有很多人說,打掃房子、做家務、整理床鋪都不是政治的,只是私人經驗。一些女性說,不,這不是私人,它和經濟、和其它任何事物一樣都是政治的。

所以,改變我們可以談論什么與我們不能談論什么之間的邊界。我們總是將不想談論的事情歸入私人的一邊,有時我們所說的私人就像是一種政治策略,不面對某些現實,不談論某些現實,不解決某些現實。我想將這些納入對話。對我來說,談論我的家庭、與父母的關系、這一家庭結構下的日常生活,就是在試圖將這些事情推入集體對話。比如,當你成為家中第一個上大學的人,去到一個更大的城市,周末回家的時候,你不再知道如何與父母交談了,因為你所學的一切給了你另一種語言、另一種與世界的關系。事實上,這也是一種集體感受。

界面文化:這也關聯到你寫作中的另一個特質,那就是對社會學視角的結合,比如對你影響很大的迪迪埃·埃里蓬、安妮·埃爾諾,包括你此前也編輯過一本社會學家布迪厄的文集,這種結合對你來說意味著什么?

愛德華·路易:社會學告訴我們的是個人情感在多大程度上是集體的,它們揭示了一種社會結構,在社會中什么是合法的、什么是主導性文化、什么給予你權力。對我來說,將社會學引入文學的革命性意義就是觸及真相。

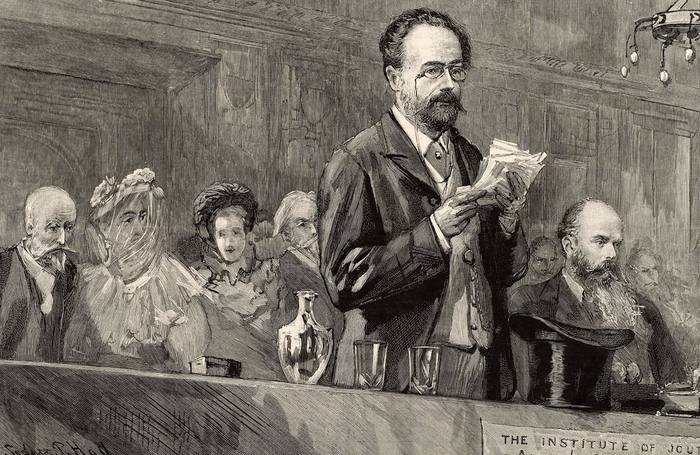

社會學總被視為一種科學,它試圖尋找社會的真相,關于社會的運作和不平等。長久以來,很多人都說文學不是一個講真相的地方,它是主觀的、個人的視角,你可以從某個角度描述現實,其他人可以從另一個角度來描述,這都取決于作者的感知。將社會學引入文學,就是試圖將文學作為一種真相的武器(a weapon of truth),對我來說這使文學變得更有力量,這是一種更新文學與真相之間關系的方式。埃米爾·左拉(émile Zola)之前就做過類似嘗試,他說自己在寫的是“科學性的文學”。

在《誰殺了我的父親》里,我試圖展示的是馬克龍或是薩科齊、希拉克這些總統的一個決定,就是父親私人生活的一部分,如同他第一次體驗性生活、第一次遇見我媽媽是他肉體的一部分。人們總是會說,個人的就是政治的,這句話我們聽了太多遍,但我想展示的是:相反,政治的就是個人的,政府和政治系統就是我們私人史的一部分,它和愛情故事、激情、你與孩子或鄰居的關系一樣。我試圖將政治置于私人的維度來書寫,比如法國政府突然說,為了節省開支,我們將不再為人們報銷藥物,于是我父親的胃開始出現問題,他無法再去買藥,因為薩科齊,他的胃疼更嚴重了。政治具有這樣非常物質的、私人的影響。對我來說,它將文學與社會學和政治交織在一起,這里的政治并不是我們平時談論的那些抽象的意思,而是以一種非常個人化的方式在運作。

02 貧困沒有消失,但所有人都不再談論窮人

界面文化:這讓我想到你在書中寫到疼痛與階級的關聯——受到暴力的往往是那些邊緣人群,比如作為工人的父親因勞動帶來持續的背痛,你寫道:“你的身體史控訴政治史。”

愛德華·路易:過去幾十年,在法國的政治領域,無論是左翼還是右翼,所有人都停止談論工人階級,停止談論窮人,也停止談論結構性暴力、疼痛和貧困。很多政客會講,哦,我們不談那個,那屬于過去,屬于70、80年代的馬克思主義幻想,如今我們生活在一個新時代。這是80年代以來政治轉型的重要部分。文學界也是如此。此前很多作家致力于談論這些現實,比如薩特、波伏娃、讓·熱內、瑪格麗特·杜拉斯,他們在80、90年代消失了,作家們不再談論這些現實。只有一個例外,那就是安妮·埃爾諾,她還在獨自書寫著。

我試圖帶回這些問題,讓結構性暴力以及人們被政治和階級系統影響的程度重新被看見,這些疼痛在多大程度上如布迪厄所說的那樣揭示了關于世界的真相。這也是為什么我會說父親的“身體史控訴政治史”,我試圖理解的是父親的疼痛說明了什么真相,就像用微觀科學的鏡頭去發現被隱藏的事物。這關乎理解并挑戰政治和文學的語境,去抵抗窮人在政治和文學領域被抹除的現狀。

界面文化:當文學界和政界不再談論不平等與結構性暴力,人們眼下在談論些什么?

愛德華·路易:當關于階級和貧困的討論被抹去,取而代之的是一種觀念,認為我們有一個非常龐大的中產階級群體,不平等不再存在,人們稱之為“中產階級化”,窮人越來越少,富人也越來越少,每個人都生活在相同的處境里。所以文學界有許多人都在談論和描寫中產者,比如米歇爾·維勒貝克、維爾日妮·德伯特。這并不是意外和偶然,而是一種意識形態,認為法國社會已經成為一個龐大的中產階級社會,貧困已不存在。

今天我們正在見證這種抹除與政治暴力帶來的后果,它發生在美國、阿根廷等國家,極右勢力正在贏得選舉。這是窮人們的強烈抗議,他們說“我們是存在的,我們正在受苦”,但他們以極右的、種族主義的方式來做這件事,這種極右話語正在世界各地贏得勝利。我要處理的問題是文學如何能夠讓工人階級被看見,以一種進步主義的話語而非極右的話語。

界面文化:聽起來像是兩種話語在爭奪解釋現實的權力。

愛德華·路易:是的。我們生活中的很多事情并沒有客觀答案,比如什么是愛、什么是欲望,這取決于你的故事、生活感知和觀點。但生活中的另一部分事物是客觀的,比如工人的背痛,你沒辦法像談論文學理論那樣談論它。這也是為什么在我的書里,我將身體置于寫作的核心,因為身體是無可置疑的,它們在客觀地陳述這個世界。

《誰殺了我的父親》出版時,法國一位部長在廣播中批評了我。他說,愛德華·路易正在阻斷我們,我們無法回應他,因為他在講述父親的身體。事實上,我很高興他這么說,這正是我想做的事情,我不希望他找到一種策略來回避我所說的內容,我想要找到一種方式,用客觀事實來直面他。這里不僅有我父親的疼痛,也有我作為同性戀者的眼淚——人們在學校里喊我“基佬”,欺凌我。即便是我的眼淚,它也是客觀的、政治的,它們揭示了一種恐同的社會仇恨。

[法] 愛德華·路易 著 趙一凡 譯

上海譯文出版社 2024-08

在某種程度上,我將肉身作為一種對抗的方式。我總是在談論對抗,因為對我來說,文學并不只是展示或教導某些事物。左拉會說“這是工人階級的生活”,薩特會說“這是殖民地人民的生活”,在21世紀,我們有太多方式去獲知事實,所有人都知道世界上存在貧困,此時更重要的是迫使人們面對他們不想看到的、不知道的現實,身體就是路徑之一。

03 從“男子氣概”入手重新理解階級和社會

界面文化:在你的書中,暴力與男性氣質緊密關聯,甚至就是后者的重要組成。你在成長過程中一直試圖扮演所謂的男性氣質,比如踢足球、喝酒、對女孩感興趣,你也不斷寫到父親和身邊人對你在性別氣質上的期望與失望。你如何理解性別在社會中的意義?你對于當下社會中的性別氣質有什么樣的觀察?

愛德華·路易:對我來說,男性氣質和性別絕對是社會運作方式的中心,可能比階級更重要,因為階級也是通過男性氣質系統來完成的。比如在我的童年時期,對我父親來說,做一名工人階級男性就意味著吃大量食物,與之相反,中產階級用非常小而精致的盤子吃很少的食物,工人階級男性相互握手而不是親吻,會大聲講話,而不是像被訓練的中產階級那樣小聲、緩慢,他們經常打架,他們拒絕學校系統,日后也難以通過文憑獲得高薪、輕松的工作,這些都被他們視為男性氣質的表現。

我父親夢想著有一個充滿男子氣概的孩子,因為對一個男人來說,建立自己男性氣質的方式就是有一個這樣的孩子,帶他去踢足球;而如果我是一個同性戀、是缺乏男性氣質的怪胎,這就是對我父親男性氣質的冒犯。我在作品中試圖去做的,就是通過男性氣質這個問題來重新詮釋社會現象,重塑我們對社會的理解。我相信這一切都是通過男性氣質的系統來運作的,這是世界被區分、建立和結構化的方式。

界面文化:這讓我想到朱迪斯·巴特勒的闡釋,這一切都來自性別的操演。

愛德華·路易:是的,我深受朱迪斯·巴特勒的影響。當然,她更多關注觀念層面,而我試圖描述性別暴力如何在非常具體的層面發生,顯然這是文學的角色。對我來說,朱迪斯革命性的理念在于,性別是一次又一次的模仿,并沒有一個模型告訴你作為男性或女性應該做什么,你只是在模仿他人,他人又在模仿他人,性別是這樣運轉的。人們會強迫你去模仿,當一個男性表現出女性氣質,他會被認為是不本真、不自然的。性別角色的邊界并在本真的人和模仿者之間,問題在于權力——誰被視為合法的模仿者?

這與階級系統的運作方式是一致的。當我的階級發生變化,從工人階級來到中產階級,我開始談論戈達爾和卡夫卡,高中里的人會說你在模仿我們,你像我們一樣談論文化,你說我們的語言,你在試圖變得像我們。事實是,他們所說的事情并不是自然的,他們也在模仿他們的父母,但他們的模仿被視為自然的、正常的、本真的,我則是一個模仿者。誰擁有模仿的合法性?我認為這是朱迪斯·巴特勒教給我們的,她徹底粉碎了本真性的觀念。

界面文化:你在《一個女性的抗爭和蛻變》里寫到母親的故事和女性承受的暴力,比如生育的痛苦、家務勞動的束縛、不被允許工作。與此同時,母親的故事也是一個從暴力中出走、獲得解放的故事,她搬到巴黎,過上了新生活,你如何看待母親的經歷?在世界文學中其實有過許多類似的女性出走故事,你認為今天再來書寫它有什么新的意涵?

愛德華·路易:我母親的故事所表現的是,性別暴力甚至比階級暴力還要嚴重。當她逃離丈夫的暴力時,她當然沒有逃脫階級命運,她已經50歲了,無法像魔術一樣在一夜之間變得富有。但她能夠逃離一個欺凌她的男人,他告訴她要待在家里,做飯、閉嘴、撫養孩子、打掃房子。逃離之后,她感到幸福,就像書里寫的,她說:“我現在很開心,我自由了,沒有男人告訴我應該做什么。”這是一次解放。

但我試圖去描繪的矛盾是,我母親的逃離并不是因為她更少受控制、更自由,反而是因為她比我父親受到更多的控制。男性會有一種幻覺,好像生命中的任何事都是一個選擇,他選擇要做一個硬漢、選擇酗酒、選擇離開學校系統、選擇變得暴力因為那才是真男人。而我的母親,作為一名女性,她不認為自己在做選擇,是父親在告訴她應該做什么。正因為她知道自己別無選擇,她才會在某一天說,我要拿回社會從我身上奪走的東西。

[法] 愛德華·路易 著 趙一凡 譯

上海譯文出版社 2024-08

我在書中試圖描繪的是這種暴力的復雜性,有時候你經歷更多暴力,它給你帶來更多自由,這非常奇怪。暴力不是靜止的圖像,暴力是一種運動,在某個時刻摧毀你的事物會在日后解放你,或者反過來說,給予你力量的事物可能會在日后毀掉你。在今天的政治場域,有關暴力的對話是非常圖像化的,人們總是根據固定的類別來思考,比如直男、白人,好像只存在一個大的、靜止的事物。我的書是對這一潮流的挑戰,我試圖理解暴力的復雜性和流動性。比如我父親作為異性戀男性,他在家庭結構中更占主導地位,但如今他已經被摧毀——我逃離了,我寫了書,周游世界,擁有他所沒有的種種特權,你不能說異性戀男性就是主導者,沒這么簡單。我的書就是在試圖理解這一動態過程。

04 階級變節者的猶豫在政治場域里沒有空間

界面文化:你的個人故事很大程度上也是一場尋求自由和階層躍升的故事(你形容為“復仇”),你在這個過程中接受了許多人的幫助——他們幫助你改變鄉下口音和儀態,為你推薦文化資源,也給你提供直接的物質支持,當然你自己也付出了巨大努力。你如何理解階層躍升過程中這些不同因素的意義?

愛德華·路易:經典的階級分析將之視為收入、工作或是資本主義結構中的地位差異,而我試圖展示的是階級結構之深與復雜。當我成為家中第一個進入高中和大學的人,我發現階級是這么多事物——是我的口音,是我講話音量的大小,是我有沒有良好的牙齒,是我的衣服和發型,是我吃的食物。

在階級流動中我感到的是巨大的羞恥,人們嘲笑我:為什么你穿成這樣?為什么你有口音?為什么你不知道莎士比亞?為什么你不去劇院?和他們比起來我什么也不知道,我沒有讀過一本書,我家里沒有書,我們從不去劇院。我時常故意掩蓋來處,當人們問我父母是做什么的,我會說謊,因為我為我的父親是一名窮人(street people)感到羞恥。階級系統是一件多么殘酷的事情,一個階級與另一個階級之間不是隔了一扇門,而是八百扇門,到處都有門。

我試圖通過身體理解政治,我也試圖通過身體、通過這種非常私密而深刻的事實來理解階級系統,我們不能再像60年代那樣討論階級了,當你一遍又一遍重復那些抽象的概念和理論時,語言會在某一刻失去它的力量,到今天,這種語言已經過時、腐爛了,我們需要一種新的語言。

界面文化:新語言是什么?

愛德華·路易:當我開始寫作時,很多法國人來攻擊我,他們說,這不是真正的政治,這只是不重要的細節,我們不在乎一個孩子在學校里因為破掉的鞋子感到羞恥,這只是一種自戀。事實上,這也是一個政治問題,誰能夠認定某個事物只是生活里的細節而已?

當你談到羞恥的時候,人們會說,你不應該為此感到羞恥,但這不是應不應該的問題,你并沒有選擇羞恥,是它落在了你身上,這取決于你身處的集體環境。這是一場政治斗爭,不能讓其他人來為我們的生活設置等級制度,告訴我們什么是重要的。因此,在今天用新的語言書寫階級,也是一場對于傳統政治等級制度的戰斗,關于什么是重要什么不重要,什么是中心什么是邊緣。

但這里面有一個政治悖論:當你在反抗某件事時,你也在強調它。女性主義思想家瓊·斯科特(Joan Scott)曾經指出,為了反抗社會強加給你的角色,你不得不先強調、重申這些事實,因此你也在間接地強調羞恥。是否存在這樣一種可能性,在試圖消除某些事物時,不用再重復生產那些你試圖消除的東西?這會是一個非常復雜的答案。

界面文化:你對階級流動的情感似乎很復雜,既想要擺脫、逃離這些所謂的“陋習”,在人前詆毀它們,又在這么做的同時感到憤怒和自責,你用“階級變節者”(transfuge de classe)這個表述形容改變后的自己,這似乎是許多人離開小城鎮、進入大城市之后都會有的感受。你如何看待這種階級流動之后的復雜心態?

愛德華·路易:在我的書里,我想要談論一種“階級變節者”的憂郁:你不再屬于你來自的世界,也不屬于你所在的世界,你無法完全適應城市階級的生活,你也不能與和你一起長大的人交談,你處在兩者之間。這種憂郁在政治場域里是沒有空間的,你可以走上街說,我是女性我想要事情變得更好,我是窮人我想要事情變得更好,他們擁有大量歷史社會運動,但你不能走上街說,我改變了我的口音和說話方式并為此感到羞恥,沒有這樣的政治空間。也許文學是一個空間,我想要和安妮·埃爾諾、迪迪埃·埃里蓬這些作家一起,為這種憂郁創造空間。

這很困難,因為人們會有一個印象,認為你只是在抱怨,但這是一個政治問題,它與階級系統相關聯,我們沒有相同的政治通道去感到憂郁。如果你富裕并感到憂郁,人們會說這是詩意,它甚至形成了浪漫主義的文學運動,但如果你貧窮并感到憂郁,那就只是抱怨。“階級變節者”并不像好萊塢電影里那樣有一個美好結局,相反,他們充滿疑問、愧疚、羞恥、自我詰難,你永遠無法擺脫,這并不容易,所以我試圖通過寫作創造這樣的空間。