文丨亞當·圖茲(Adam Tooze,知名歷史學家、哥倫比亞大學教授)

(本文經授權轉自圖茲教授的Chartbook中文版,原刊于微信公號“圖說政經Chartbook”。本文英文版發表于2024年11月10日。Chartbook是當今英文世界最具影響力的Newsletter之一,每周定期更新,用圖表解讀全球政經世界的激流與暗涌。)

上周唐納德·特朗普在美國大選中的勝利被廣泛形容為“令人震驚”的。但在當前全球選舉的趨勢中,這并非出人意料。各國執政的政府都受到疫情后續影響的沖擊,特別是物價波動引發的通脹擔憂。全球選民普遍感到焦慮、沮喪、渴望變革。

近年來,唯一取得真正壓倒性勝利的執政黨是墨西哥的莫雷納黨。在英國和法國,既有執政黨在今年選舉中遭遇的挫敗程度是哈里斯所受的四倍之多。

按照這一比較的標準,民主黨沒有遭受嚴重失敗,甚至說已經表現得相當不錯。美國局勢的真正特殊之處在于,特朗普的回歸如同一場世界性的摔跤肥皂劇般具有戲劇性。他在2020年連任競選失敗——如果沒有疫情,他幾乎肯定會獲勝——但四年后再次贏得勝利。

盡管全球比較研究能夠提供啟示,但特朗普在2024年的勝利并非單純由后疫情效應和選民幻滅感引發的偶然事件。勝-敗-勝的奇異序列突顯了美國右翼缺乏真正的替代方案,以及共和黨逐漸成為特朗普和其激進右翼民粹主義品牌的載體。我們在三次選舉中目睹了特朗普品牌的發展與激進化。

這種逐步激進化對于美國政治格局的影響,在各自選民群體的組成比在整體黨派份額上更為明顯。

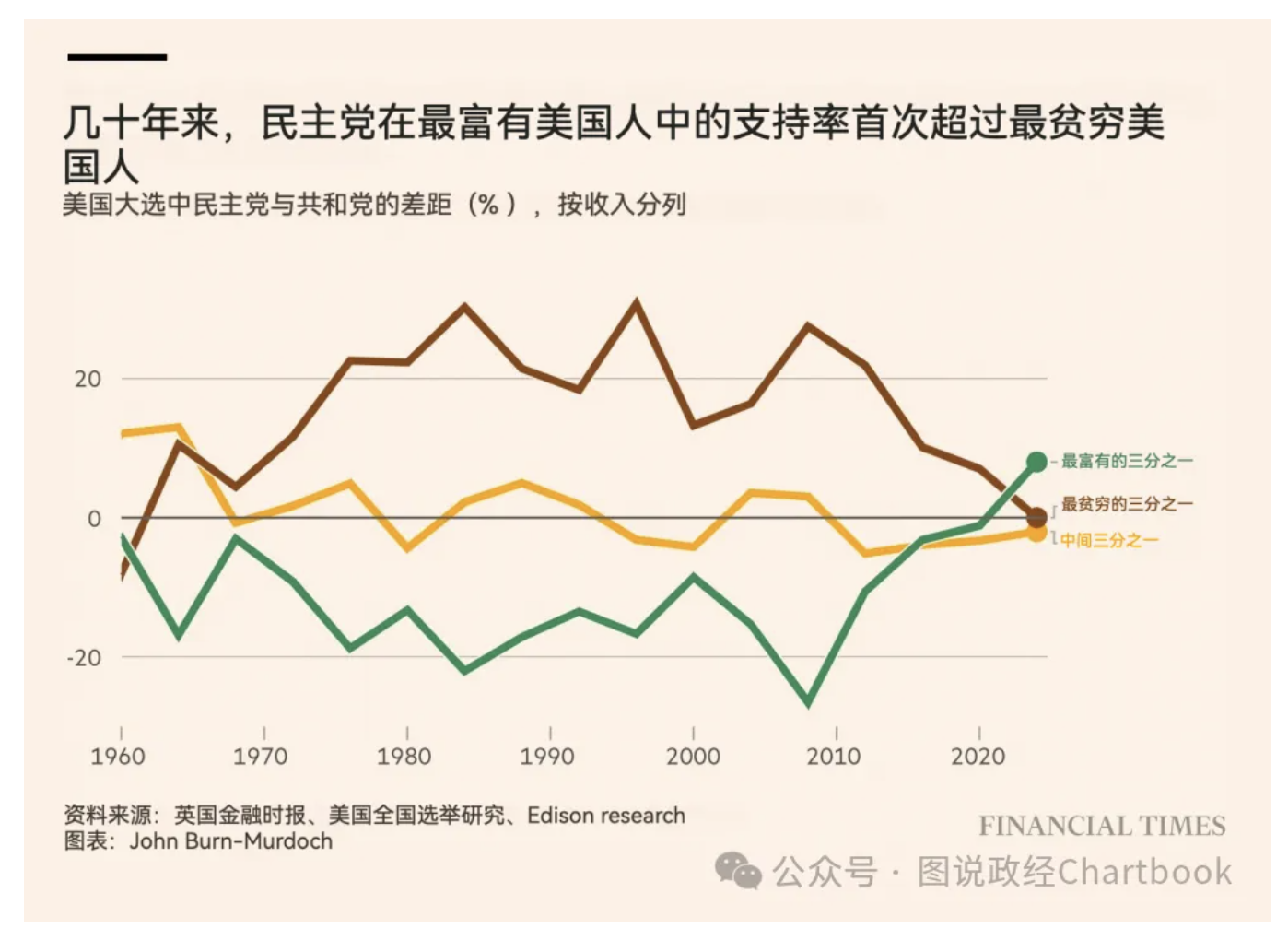

隨著特朗普愈發放飛自我,而民主黨選擇了拜登、哈里斯這樣看似安全的中間派,更多富裕的、受過大學教育的選民向民主黨靠攏。2024年是近代歷史中民主黨首次在較富裕選民中取得顯著多數的一次。蓋比·溫南特在《異議》雜志的一篇出色文章恰當地將哈里斯競選風格形容為“貴族化”。

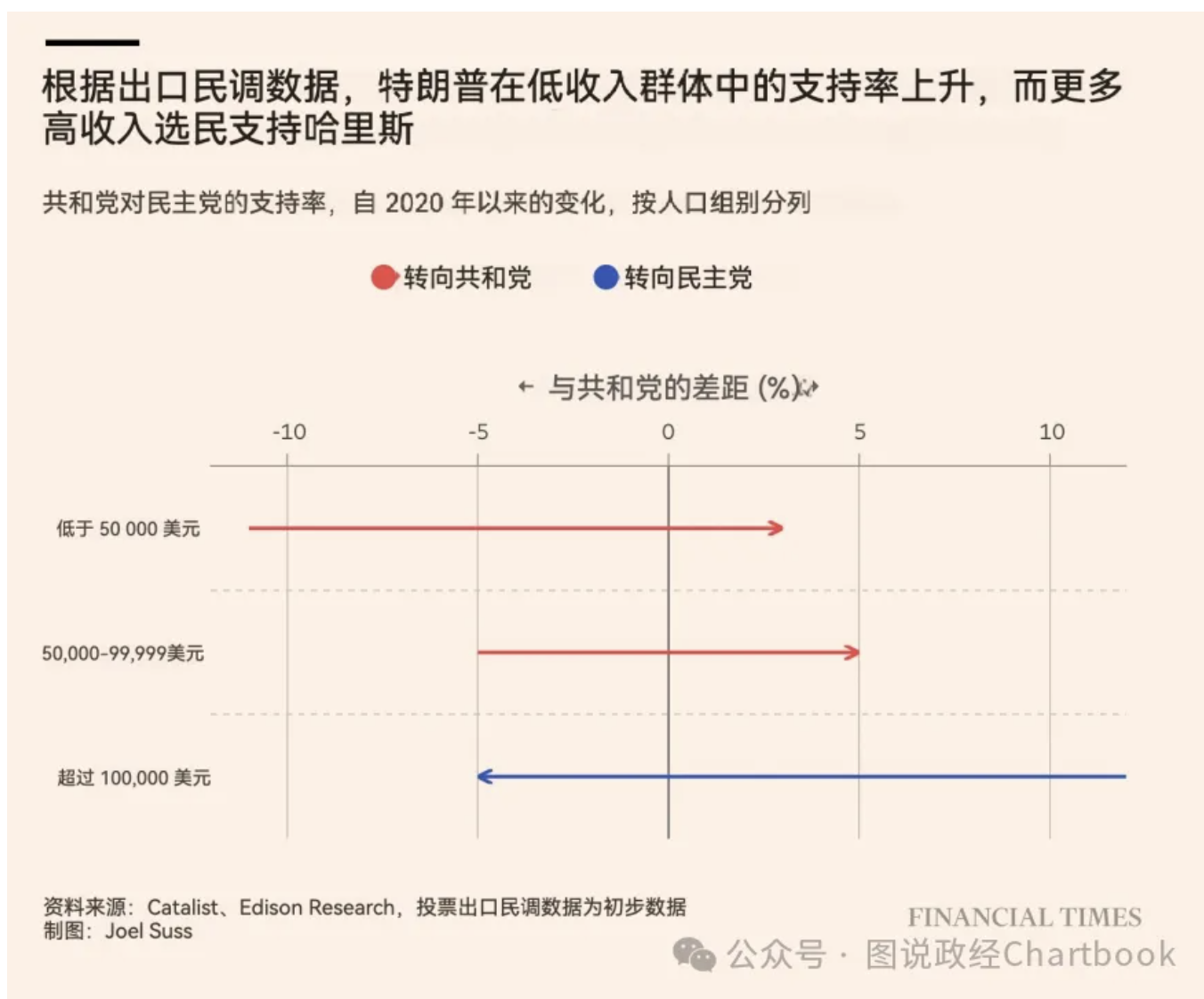

盡管較富裕的選民轉向民主黨,然而出口民調顯示,收入低于5萬美元的選民中,幾乎有15個百分點轉向特朗普。而收入超過10萬美元的選民中,向民主黨轉移的比例更大。

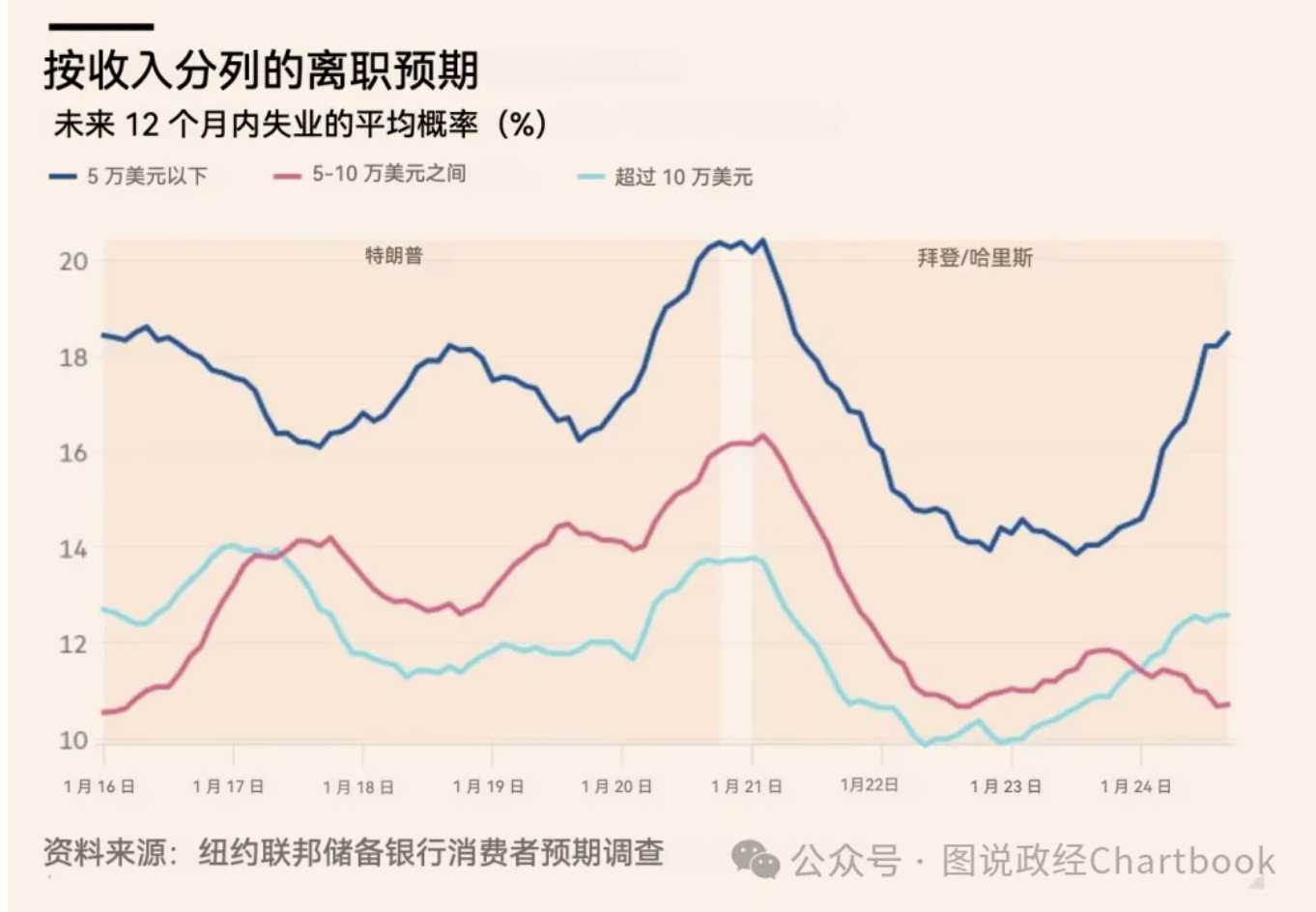

正如特吉·帕里克在《金融時報》阿爾法維爾專欄中指出的,年收入低于5萬美元的美國人最近開始對失業威脅感到嚴重擔憂。

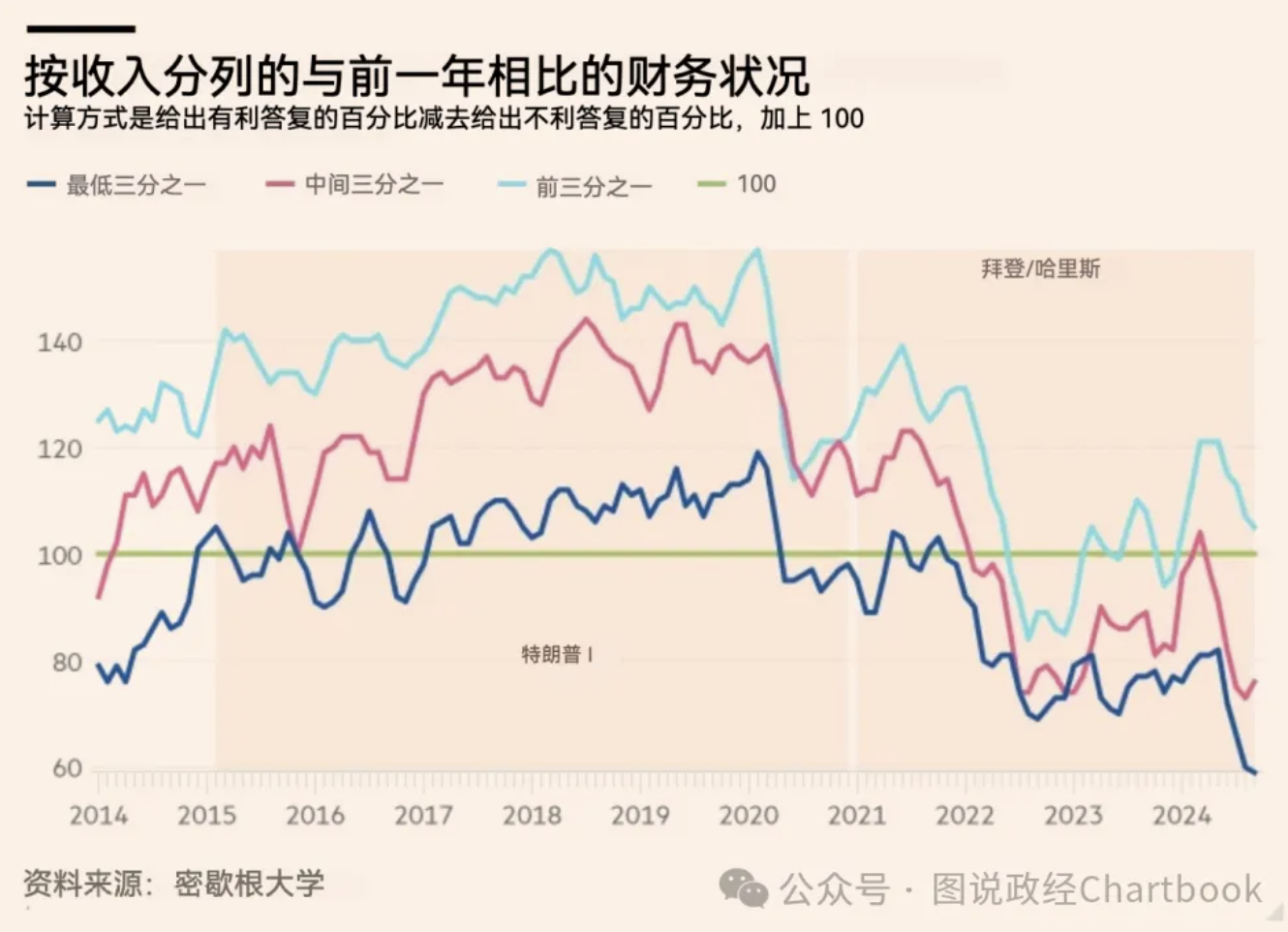

根據密歇根消費者調查的數據,這些選民對其財務狀況的信心也是最低的。

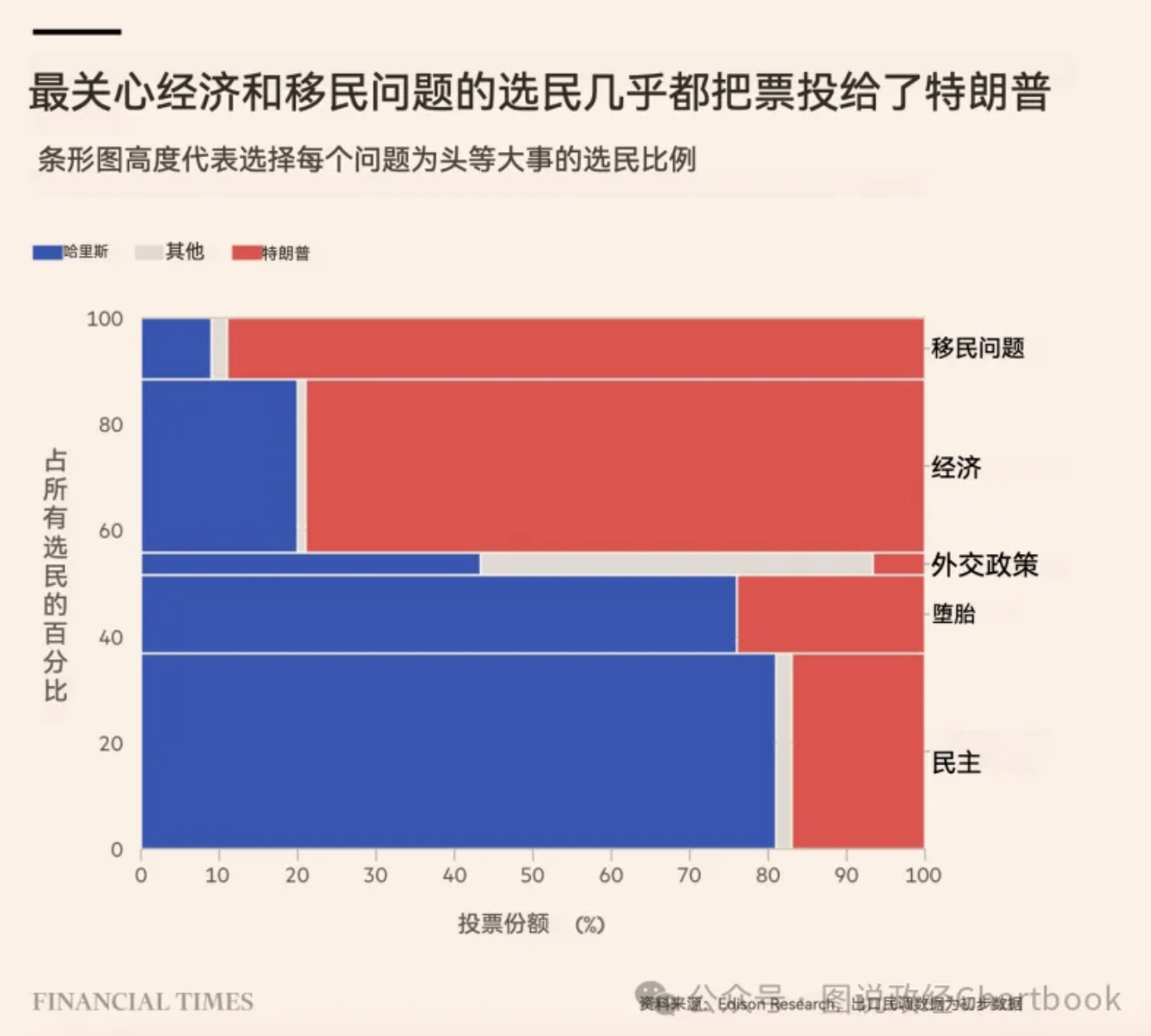

經濟并不是唯一影響選民的議題。但在將經濟視為首要問題的占總數30%的選民中,特朗普以80比20的優勢領先于哈里斯。

對這些數據的簡單解讀是,這次選舉呈現的是經濟與民主的對決,而墮胎和移民則是選舉中的輔助議題。在極化的選民中,四個陣營之間細微的差異決定了這場勢均力敵的競爭。特朗普的支持率似乎與所感知到的經濟壓力有很強的關聯。但這引發了更多問題,尤其是:有哪些因素塑造了人們對經濟壓力的體驗及未來展望?我們不應該對這些數據的含義、或這些數據對于拜登政府或哈里斯競選活動的影響輕易下結論。我希望在未來的文章中進一步探討這些經濟數據的意義。

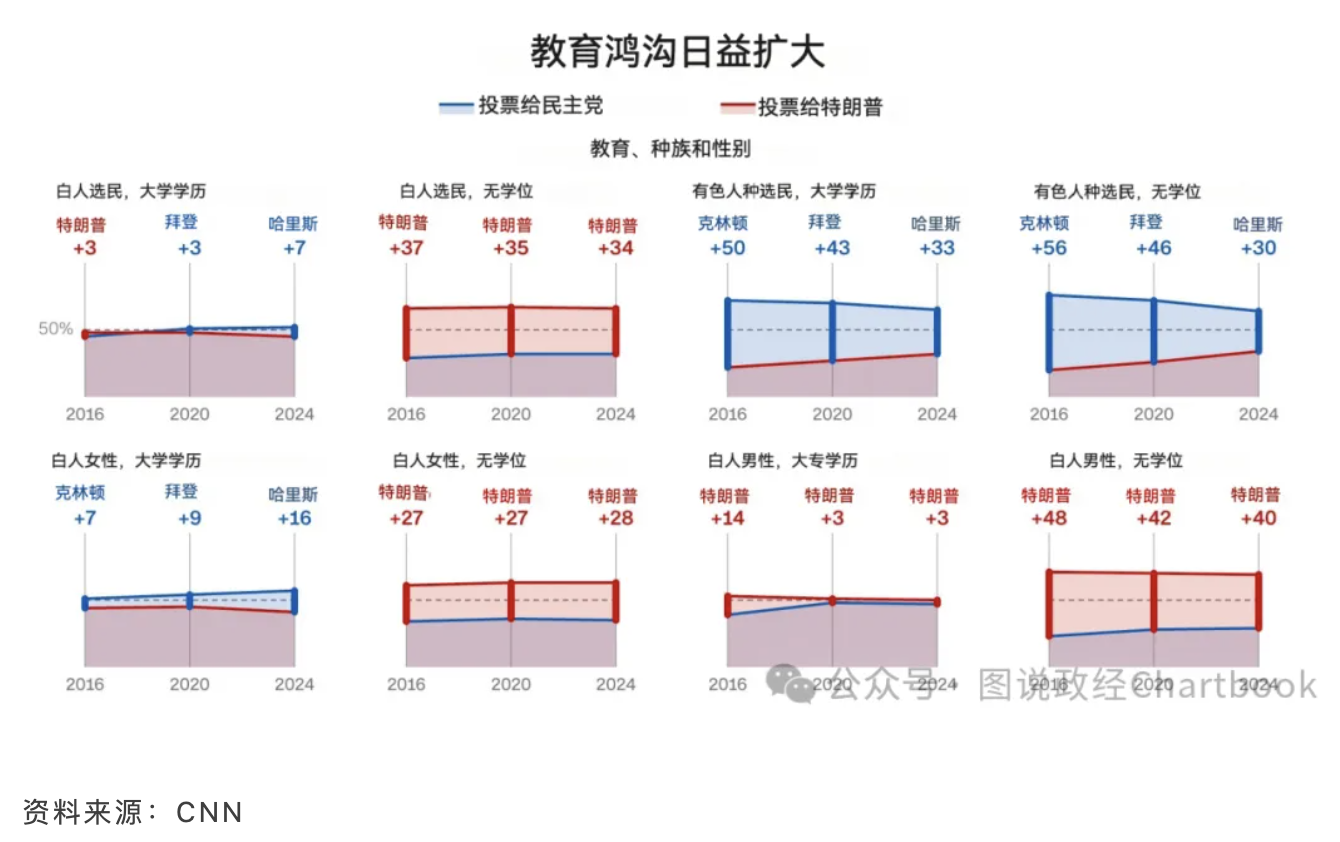

與此同時,收入方面的重組與選民群體在教育、種族和性別背景上的分裂顯得密切相關。2024年的大選中,白人大學畢業生選民中首次過半數選擇支持民主黨而非共和黨。

教育與性別相互影響。沒有大學學位的白人女性在三次選舉中都以27-28個百分點的優勢支持特朗普,墮胎議題并未改變這一偏好。而在有學位的白人女性中,民主黨的優勢則從2016年的7個百分點增加到2024年哈里斯的16個百分點。

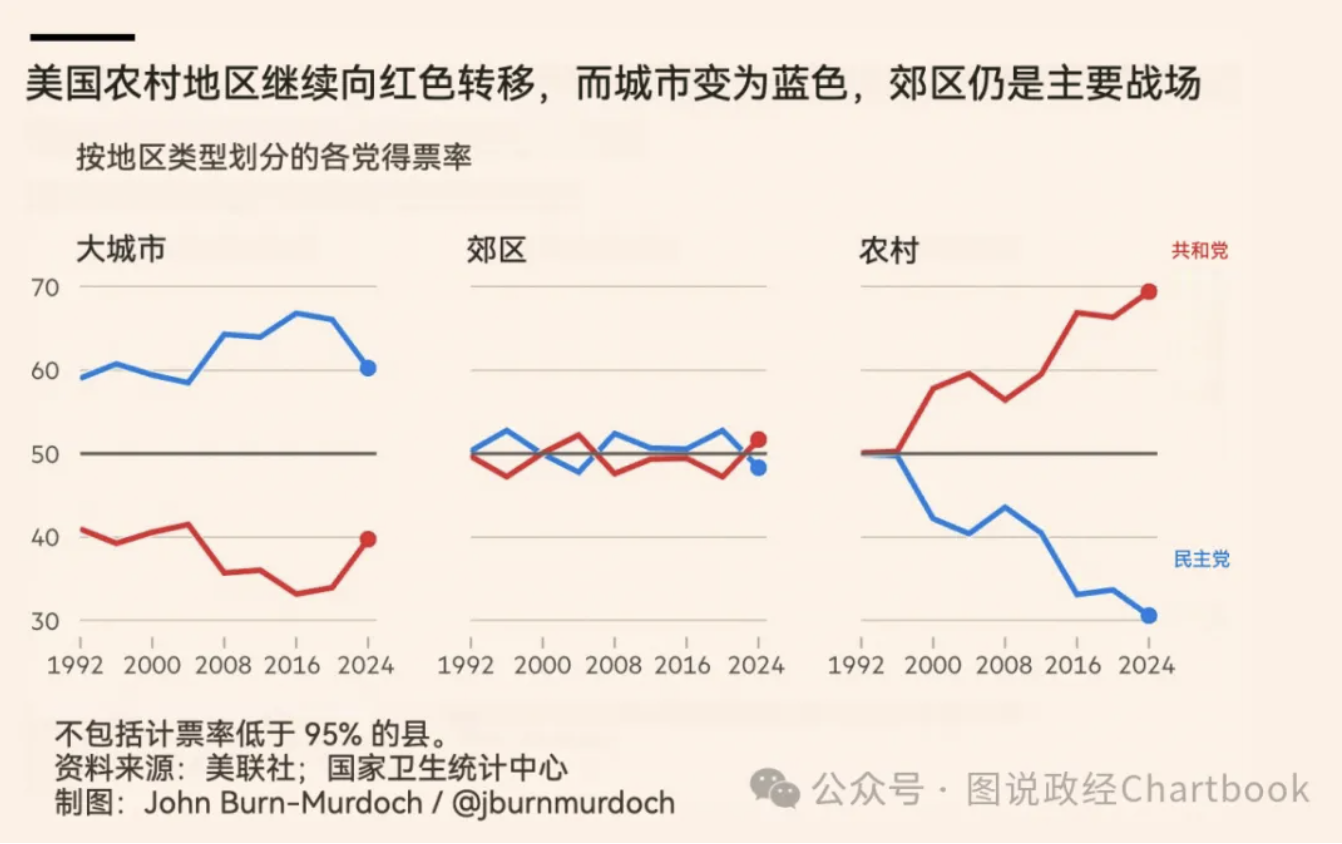

階級、教育和經濟狀況在選票的地域分布中呈現出相應的情況。

回溯到20世紀90年代初期,兩黨在美國農村地區幾乎不分伯仲。2024年,共和黨在農村縣域的支持率領先40個百分點。同時,在過去三十年間,民主黨城市地區的優勢在20%到30%之間波動。

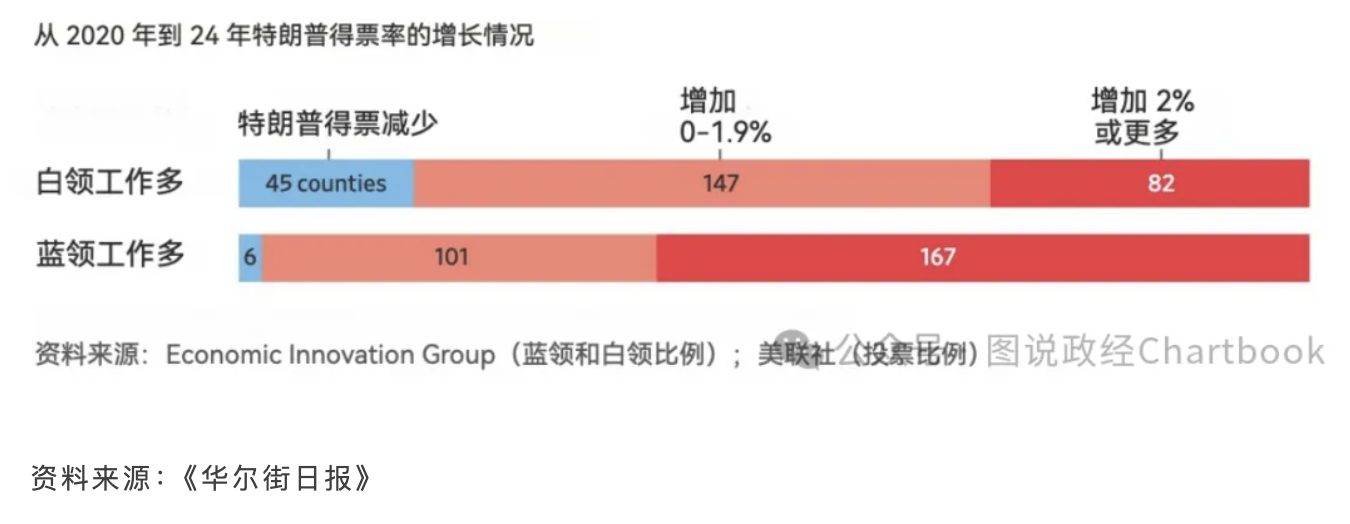

在一項有趣的分析中,《華爾街日報》比較了白領和藍領工作比例不同的縣域的選票流動情況。與2020年相比,特朗普在2024年在白領工作比例較高的縣失去選票份額的可能性要大得多,而在以藍領為主的縣則情況截然不同。

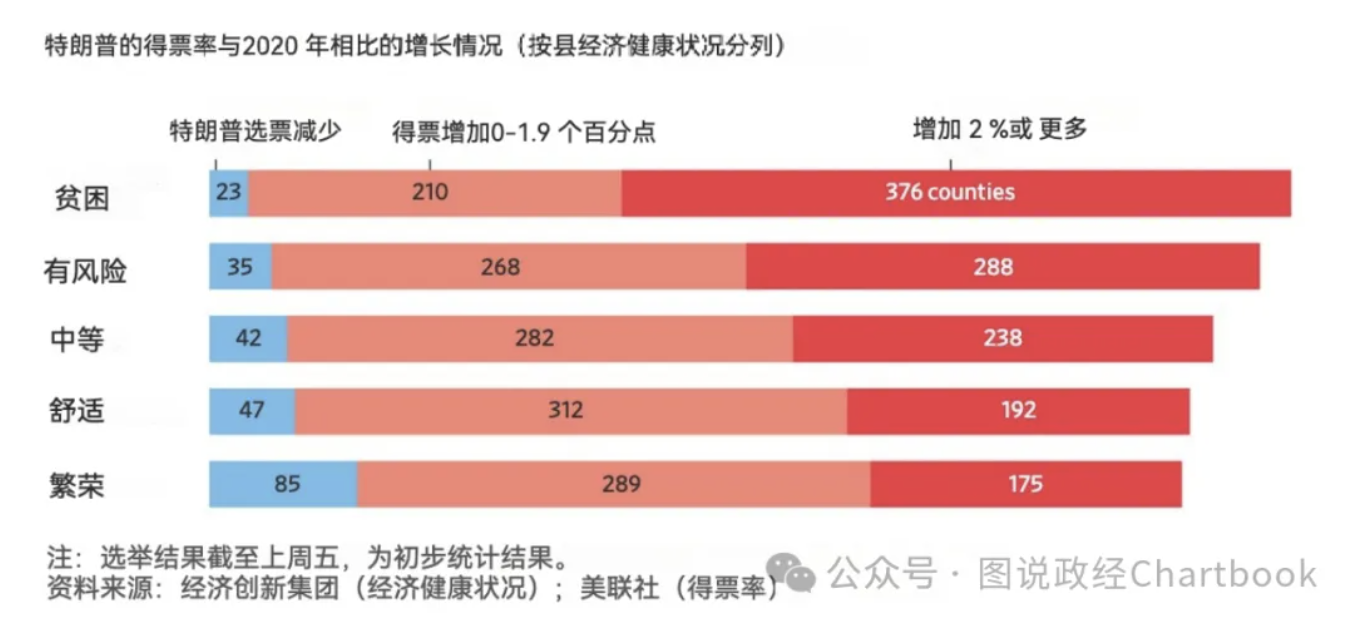

特朗普在全國大部分地區獲得了更多選票,無論富裕還是貧窮。但他在被歸為貧困(distressed)的縣域大幅增加選票的可能性遠高于那些被歸為較為舒適或繁榮的縣域。

結論非常明顯。盡管民主黨關注不平等、社會性議題與歧視問題,且統計數據表明自2020年以來不平等有所下降,但他們未能觸及相對處于不利地位的美國人。

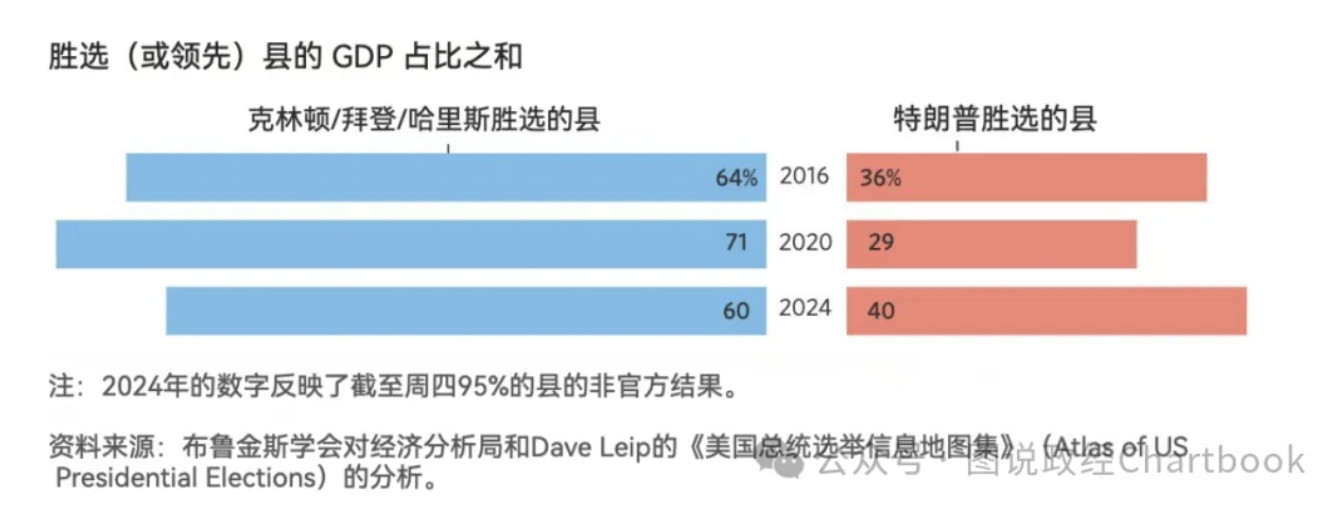

最終結果是,如果將選民地圖映射到美國經濟版圖,民主黨在產生美國大部分GDP的縣域占據主導地位,無論是在他們獲勝的2020年還是在失利的2016年和2024年,都是如此。

這一結果蘊含著深刻的諷刺意義當然就是,在這次選舉之后,特朗普的王廷會對全球最富有的人和各類游說者敞開大門。同時,他大力宣揚的政策可能對投票支持他的低收入美國人造成最大的傷害。除了對于公民自由的威脅之外,這無疑是當下美國民主危機最鮮明的寫照。

(文章僅代表作者觀點。)