界面新聞記者 | 林子人

界面新聞編輯 | 黃月

編者按:在共和黨候選人唐納德·特朗普贏得2024美國大選之后,界面文化專訪了波士頓學院法學博士、美國政治長期觀察者王浩嵐。他提到,疫情四年的創傷記憶不僅改變了美國選民的政治偏好,也在全球范圍內推動了右翼政治的崛起。經濟問題,尤其是通脹對選民的影響,成為了今年美國大選的決定性因素。

2020年,界面文化曾專訪加州大學伯克利分校社會學系榮譽教授阿莉·拉塞爾·霍赫希爾德(Arlie Russell Hochschild),她也是《故土的陌生人》的作者。在采訪中,她提到了大流行病對美國未來政治的可能影響,比如加劇了美國人對專家和政府官員的不信任,比如郊區“溫和右翼”共和黨人更有可能轉向民主黨候選人——顯然,這在今年并沒有發生。

2016年9月,《故土的陌生人》在美國出版。當年年底,特朗普擊敗民主黨候選人希拉里·克林頓入主白宮——此前主流民調皆顯示克林頓將獲勝,而且特朗普在大選期間的種種打破常規的極端右翼言行讓他看上去非常不像一位尋常意義上的政治家。特朗普當選總統的事實迫使沮喪不已的自由派美國人去思索背后的原因,霍赫希爾德的這本書對此提供了一個強有力的答案。

在旁觀此前特朗普的競選集會后,霍赫希爾德在書中總結道,特朗普巧妙地利用了失落的美國人的情感:“特朗普是個‘情感候選人’。與數十年來的其他任何總統候選人相比,特朗普更加注重激發和稱贊支持者的情緒反應,而非敘說詳盡的政策計劃。他的演講——令人產生主宰、張狂、明晰的感覺,以及國家自豪感和個人振奮感——會激發一種情感轉變,然后他會指出這種轉變。”

從2011年到2016年,這位以研究情感、女性和家庭聞名的社會學家頻繁前往深紅州路易斯安那州,采訪了60人,其中包括40位茶黨支持者,她拜訪了他們的家、社區和辦公場所。在寫作《故土的陌生人》的過程中,她融合了許多社會學研究方法,比如焦點團體訪談和參與觀察——在早年的名作《第二輪班》中,她也運用了這種沉浸式的深入研究方法。在與當地那些深受鉆探工業所害的鄉村白人小資產階級交往的過程中,霍赫希爾德試圖通過理解一個“鎖孔問題”——政府監管嚴重不足的大型石油企業造成了嚴重的環境污染,威脅了當地居民的生活,但為什么那些受影響最大的人依然維護大型企業和“自由市場”,指責政府監管——來解析右翼的意識形態。

霍赫希爾德指出,要了解一個人的政治立場,需要首先了解那個人對政治問題投入的情感,她將之稱為“深層故事”(Deep Story)。美國右翼的深層故事是這樣的:他們相信人們可以通過努力工作和公平競爭獲得階級躍升,然而爬上山頂實現美國夢的機會越來越渺茫——過去幾十年來薪資水平停滯、經濟不平等拉大,這種經濟打擊對制造業和手工業從業者來說尤其沉重。與此同時,他們還面對著此前排在隊伍更后面的弱勢群體的上升壓力,這些群體在政治、經濟和文化上獲得了越來越大的話語權,讓他們感到被別人“插隊”了。

是這種挫折感令右翼轉向反對左翼倡導的平等、自由和多元包容,使他們感到自己是“故土的陌生人”。在接受界面文化(ID:Booksandfun)郵件采訪時,霍赫希爾德特別指出,日益稀薄的經濟機會不應被視作右翼深層故事的全部成因,它的形成其實事關一種整體性的失落感,“核心問題不是貧窮(deprivation),而是失落(loss)。而且這不僅只是經濟意義上的失落,還是種族地位、地區和宗教自豪感、文化主體性。”許多右翼美國人由是倒向了特朗普的陣營。

霍赫希爾德她呼吁自由派跨越“同理心之墻”,去理解保守派的憂慮與關切,去講述自己的愿景,去重建社會共識——政治分歧兩端的人的敵人不是彼此,不是社會弱勢群體,而是全球資本主義。在書中最后一章,她在一封虛構的給路易斯安那州右翼朋友的信中如此描述屬于左翼的深層故事:

“在這個深層故事中,人們站在一個大型公共廣場周圍,廣場里有創造性十足的兒童科技博物館、公共藝術與戲劇演出、圖書館、學校——最先進的公共基礎設施,可供所有人使用。他們對此充滿自豪。其中一些人是其建造者。外人可以加入廣場周圍站立的人群,因為許多現在的圈內人也曾是局外人;吸收及接納異己似乎是自由女神像所象征的美國價值觀。但在自由派的深層故事中,一件可怕的事發生了。強盜闖進了公共廣場,對其大肆破壞,自私地偷走了廣場中心公共建筑的磚頭和混凝土塊。雪上加霜的是,守衛公共廣場的人們眼睜睜地看著破壞分子用那些磚頭和混凝土塊建起私人高樓大廈,將公共領域私有化了。那便是自由派深層故事的核心要點,而右派無法理解自由派對他們設計新穎、來之不易的公共領域深深的自豪感——自由派將其視為美國生活中一支強大的融合性力量。諷刺的是,你與左派的共同點可能比你想象中更多,因為左派中的許多人也感到自己像是故土的陌生人。”

界面文化對話阿莉·霍赫希爾德

界面文化:《故土的陌生人》是在2016年總統大選前出版的。當時出乎很多人的意料,唐納德·特朗普當選了總統,我相信很多美國讀者試圖通過這本書來搞明白發生了什么。四年過去,你在書中描述的情況是否依舊,你的論斷還可靠嗎?

阿莉·霍赫希爾德:是的。只不過如今我們還面對喬治·弗洛伊德之死,以及特朗普的言行將種族問題強行塞入公共討論中。

界面文化:就如何應對新冠大流行的問題,特朗普政府備受指摘。有報道指出,特朗普與許多共和黨高層官員忽視公共衛生指導,向美國人傳達令人疑惑的信息。我對政治在美國介入公共衛生決策(比如戴口罩和保持社交距離)的情況感到很吃驚。為什么右翼顯得那么反智?

阿莉·霍赫希爾德:我對此也震驚不已。茶黨和共和黨——如今他們已合流為特朗普主義——是“被落下的人”中的精英。他們指責并且懷疑政府,且廣泛認為讓他們所處社會下層是“精英”的錯。理查德·霍夫施塔德(Richard Hofstadter)恰如其分地描述過美國社會整體上的反智主義傾向,但除此之外,還有一種美國人對實用知識的自豪感,我們如今可以看到,這個因素加劇了美國人對專家和政府官員的不信任。

界面文化:你是否認為這場大流行病會改變特朗普的票倉?

阿莉·霍赫希爾德:大流行病對美國南部、西部和老年人群體打擊較大,我認為他的支持者雖然會感覺更沉重,但依然會投票給他。我認為郊區“溫和右翼”共和黨人更有可能轉向拜登(我希望如此)。但特朗普的票倉只會變得更尖酸、更偏執,特別是如果未來出現某種極端戲劇化的場面,特朗普聲稱自己成就非凡但遭受迫害,而不是接受敗局下臺(這是他無法承受的結果)。

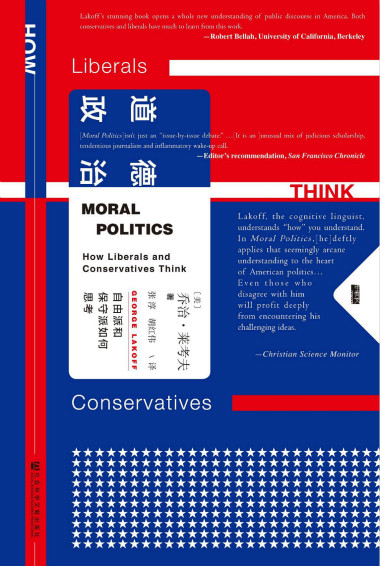

界面文化:你在書中說,許多之前關于保守主義的研究都缺失了一個元素,即對政治中情感的充分認識,你在書中為此提出了“深層故事”的理論。在閱讀《故土的陌生人》的時候,我發現我自己一直在比較你的觀點和喬治·萊考夫的《道德政治》,在那本書里他做出了一個很有力的論斷:自由派和保守派立場源自從相反的家庭觀念中派生出的道德理論。自由派信奉慈親式家庭模式,強調群體成員間的平等、理解與互助;保守派信奉嚴父式家庭模式,強調群體成員間的等級制度、對權威的尊重和自我約束。

在我看來,把家庭觀和政治觀等同起來也是一種“深層故事”。請問在考察保守主義的本質時,“道德路徑”和“情感路徑”的區別是什么?

阿莉·霍赫希爾德:這是一個非常好的問題。當然,認知-道德和情感是密切相關的——人們都被這些隱形規則巧妙地支配(我在早些年的一篇文章中稱之為感受規則和構想規則)。我們需要超越“我們想或我們覺得”的預設,我們其實總是在同時做兩者——這是為什么我如此欣賞萊考夫先前發表的文章《我們賴以為生的隱喻》(Mataphors We Live By)。

[美] 喬治·萊考夫 著 張淳 胡紅偉 譯

社會科學文獻出版社 2019年4月

我認為萊考夫在《道德政治》中的論述很有說服力,但需要進一步考察。我們可以認為那個排隊的人(此處指阿莉·霍赫希爾德書中的右翼深層故事:人們排隊登山,爬上山頂實現美國夢)心中有一套萊考夫所形容的家庭意識形態。但我發現了四個我們需要警惕的地方:

第一,萊考夫忽略了同胞關系,或者更籠統而言爭奪有限資源的平等對手之間的關系。但正是這種關系序列——爭奪有限資源的對手等待“位于山頂之上”的某個想象中類似大家長的權威分配資源——滋生了那個等待的“陌生人”的焦慮感。

第二,雖然萊考夫的分析解釋了右翼的一些政治主張,他的分析讓人感覺很靜態——它沒有解釋特朗普上臺后右翼立場的飛速變化。

第三,萊考夫的“嚴父模式”并沒有解釋為什么右翼如此激烈反對“嚴父式”的(污染)監管或疾控中心的戴口罩預防新冠肺炎建議。

第四,我們也需要在他提出的微觀-家庭模式的基礎上做更多宏觀分析。茶黨如今已經被特朗普主義吞噬,其動員話語是他們是那些被精英們“落下的人”——主要是白人工人階級和中下階級(其中最熱忱的支持者是男性)——是全球化的失敗者。我們需要在萊考夫的理論之余增加關于如何回應剝奪感的理論,需要更深入理解造成這種剝奪感的宏觀力量,即全球化、社會階層和種族。

界面文化:你帶著對“大矛盾”的疑問前往路易斯安那州開展研究,即為什么最需要政府服務的人會對政府有最深的反感。我們是否可以這樣理解他們的深層故事:在不平等日益加劇的時代,人們為越來越少的經濟機會感到沮喪,所以無論他們如何美化自己的深層故事,歸根結底就是一個階級斗爭的問題?

阿莉·霍赫希爾德:比階級更復雜。核心問題不是貧窮,而是失落。而且這不僅只是經濟意義上的失落,還是種族地位、地區和宗教自豪感、文化主體性——一種整體性的失落。

界面文化:我感覺“深層故事”需要進一步解釋,特別是到底是什么塑造了茶黨成員版本的美國夢。為什么這種特定立場下的公平和美國夢成為了保守主義意識形態根深蒂固的一部分?它的主要塑造者是誰?是階級、性別、種族或是這三者的混合?我還很感興趣的一點是,為什么社會達爾文主義在保守主義者中有那么強的影響力,無論其支持者本人的社會地位如何?

阿莉·霍赫希爾德:在美國,“公平”的概念是一個被熱烈爭辯的話題。極右翼傾向于認為如果兩個人同時競爭,只要兩方都遵守比賽的技術性規則(比如時間期限),那么比賽就是公平的。左翼傾向于認為只有當參賽者雙方同獲取同等的發展機會時,比如好學校、住房等等,比賽才是公平的。

但如今,公平的概念處于一個巨大的矛盾中心。一方面,我們有了一種被邁克爾·桑德爾(Michael Sandel)稱為“上升倫理”的心態:拼命嘗試,努力工作,成就自我。如果你成功了,這種心態認為是你個人的努力造就了你的成功,但如果你失敗了,也全是你自己的錯。

在另一方面,和加拿大、丹麥和中國相比,在美國實現真實社會流動的結構性機會更小。所以很多階層下墜的美國人責備自己,感到羞恥和怨恨。唐納德·特朗普利用了這種恥辱感,將指責引導到了其他方向,卻對改變形成上述情況的條件所做甚少。

界面文化:你是否認為“深層故事”是普遍性的,鑒于在過去40年里現代化成果的分配是不均的,而這種情況不僅在美國發生,在全球很多地方都發生了?

阿莉·霍赫希爾德:我認為我們多少都有一種“深層故事”——但在最后一章里我提出了自由派共享的一種非常不一樣的“深層故事”。

[美] 阿莉·拉塞爾·霍赫希爾德 著 夏凡 譯

甲骨文·社會科學文獻出版社 2020年5月

界面文化:你在美國精神醫學協會的一場演講中指出,左翼在聽說與他們不同的世界觀的時候比右翼更不寬容。你是如何得出這個結論的?我以為出于對多元性的尊重,左翼應該對不同世界觀更寬容才是。

阿莉·霍赫希爾德:其實我不認為左翼對寬容的支持會比右翼少。你說得對,左翼“應該對不同世界觀更寬容”,但很吊詭的是,另外一個現象也是真實存在的,我之前在給《衛報》撰寫的一篇文章談過這個問題。

一項最新的全國性調查發現,受教育程度越高的民主黨人越不能理解共和黨人的世界觀。這是因為受過高等教育的民主黨人更傾向于生活在價值觀單一的圈子里。盡管理論上來說他們支持多元性,但諷刺的是,受過高等教育的——通常也是生活在大城市里的——民主黨人的日常生活中這種多元性更稀薄。

除了居住環境以外,我認為還有一個因素。對于積極參與政治的民主黨人來說,我認為他們正沉湎于悲傷之中。近年來政治上的失利讓他們難以接受,而政黨的未來充滿了不確定性,民主黨人如今覺得自己才是“故土的陌生人”的人。于是,我們當中的大多數人開始向內轉,回到讓自己感覺確定、舒服和安全的地方。當下,那些受傷的左翼斗士們也許對熟悉的環境有迫切需求,這其中包括許多女性和有色人種選民,他們激烈抗爭過,但深切地恐懼取得的成功將化為灰燼。

界面文化:在《劇變》一書中,賈雷德·戴蒙德認為美國政治極化很大程度上是網絡信息繭房造成的。在你的觀察中,不實信息是否是社會共識的主要障礙?

阿莉·霍赫希爾德:我認為信息繭房加速而非造成了政治極化。

界面文化:你在書中強調了跨越同理心之墻的重要性,但在跨越了之后我們要做什么?美國人(以及世界上其他那些飽受政治極化困擾的人)要如何重建社會共識?

阿莉·霍赫希爾德:隨著我們的社會分崩離析,這是擺在我們面前的一項日益緊要的任務。偉大的領導者們——尼爾森·曼德拉、瑪哈特瑪·甘地、馬丁·路德·金——往往都精于建設同理心之橋。

界面文化:是什么激勵了你投身社會學?

阿莉·霍赫希爾德:很多社會學家被問到這個問題的時候會告訴你,是社會學選擇了他們。也許我們社會學家在孩童時代共享一種“格格不入”的感覺。當然,這種感覺在一開始讓人不舒服,但之后它給我們提供了一雙觀察世界的慧眼。我很高興人們為這種慧眼賦予了一個好聽的名字——社會學。

界面文化:很多中國讀者是通過你那本討論“情感勞動”的名作《心靈的整飾》或者那本討論職場母親的《第二輪班》認識你的。《故土的陌生人》似乎與以往那些討論情感、女性和家庭的作品非常不同,轉向關注一個更宏觀的話題——政治。為什么會有這么大的轉變?

阿莉·霍赫希爾德:是的,這本書是一個很大的跨越。但在2011年,我們不難注意到對奧巴馬、自由主義、種族公正、女性主義、環保主義等觀念的反對在加強,反對這些觀念的茶黨的聲勢在壯大。所以當時我有嚴重的關切,我希望去理解對面的聲音,了解他們不滿的來源。

界面文化:你是否覺得這是當下美國學術界的弱點——隨著高等學府主要被自由派把持,學者們對“紅脖子”的境遇缺乏關注?

阿莉·霍赫希爾德:是的,我很害怕這個弱點,這種不接地氣。不過盡管話這么說,許多最好的關于右翼的研究還是學界中人寫的,比如喬治·萊考夫(George Lakoff)、丹尼爾·貝爾(Daniel Bell)、凱瑟琳·克萊默(Katherine Cramer)、瓊·威廉姆斯(Joan Williams)、阿什莉·亞丁(Ashley Jarding)、洛里·麥克維(Rory McVeigh)、安格斯·迪頓(Angus Deaton)、安妮·凱斯(Anne Case)等等。