界面新聞記者 | 實習記者 王鵬凱 黃月

界面新聞編輯 | 黃月

“外地女孩死在出租屋”的新聞日前在網絡上引發關注。在事實性爭議之外,新聞所折射的人物處境同樣牽動起公眾的感受。實際上,類似新聞近幾年并不少見——遠離家鄉,獨居,不上班,拒絕社交,甚至悄無聲息地離去,許多年輕人正在轉向這樣的生活。

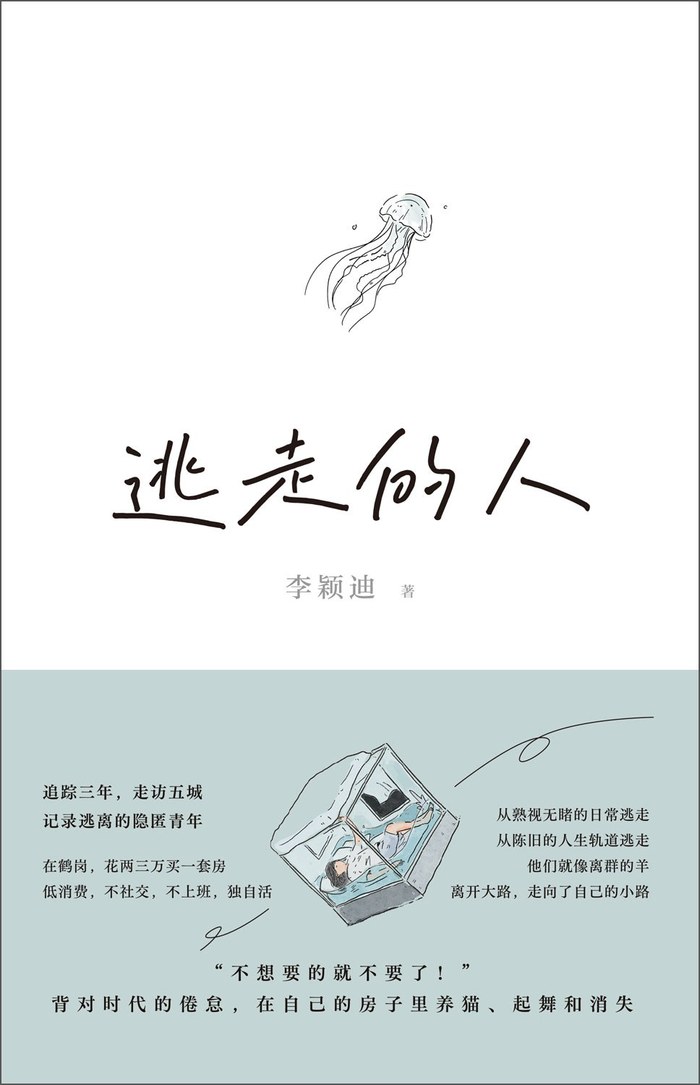

在日前出版的《逃走的人》中,非虛構寫作者李穎迪追蹤了這樣一群人——他們前往黑龍江鶴崗、河南鶴壁、海南萬寧、山東乳山等地,花幾萬塊錢買下一間房屋,切斷同過往的聯系,與貓狗為伴,成為了所謂的“隱居者”。在與這些年輕人的相處中,李穎迪試圖尋找答案:他們為什么選擇這種生活?這些選擇如何發生?選擇過后,這些人的生活又發生了什么樣的變化?

李穎迪 著

新經典文化·文匯出版社 2024-08

隱居是一種古老的理想,總有人渴望遠離喧囂的城市,投身自然,擁有一間屬于自己的房子,追尋內心的自由。但另一方面,隱居往往源于當下的生活危機——重復單調的流水線工作、狹窄渺茫的上升通道、不愿面對的原生家庭,又或是孤獨,以及一種更普遍的意義感喪失。換句話說,隱居已不只是一種生活方式,它還是當代人對自身困境的回應。當我們深入這些逃離的故事,會發現這種回應并非消極的逃避,而是在主動找尋出口,試圖在新秩序中獲得生活的意義,盡管結果并不都盡如人意。

01 換一個地方,延續過去的生活

在大眾視野中,這些隱居者常常出現在這樣的文章標題里——“一萬五在鶴崗全款買房,本想躺平卻意外開啟幸福生活”,或是“五萬賣房熱潮過后,鶴崗再次淪為鬼城”,有人離開,有人留下,更多人似乎只關心結果:那個人過得好不好?但真實的生活并沒有唯一的好壞標準,很多事情只有走近才能看到,如書中所寫:“人的行動隨機且深不可測。”

許多隱居者的生活有一個共同點:不愿出門。每隔三四天下樓丟一次垃圾,正式出門的頻率可能是每兩周、每個月,甚至更久。與田園牧歌式的“隱士”傳統不同,這些隱居者并不排斥便利的城鎮生活與現代科技,后者反過來也為隱居提供了條件。如今,發達的外賣和快遞服務滿足了絕大多數生活需求。在隱居者的微信群聊里,還會有所謂的“共享保姆”,提供丟垃圾、做飯、收拾家務的服務。平日,有人只是待在家里靠積蓄生活,也有人做一些線上工作維持收入,比如開外賣炸串店、游戲代練、炒股、運營漫畫賬號。

隨著相處的深入,李穎迪發現,這些隱居者更像是延續著此前的生活。有女生遵循當下流行的審美,在家里裝上全套浴缸、智能馬桶、掃地機器人,以及昂貴的電腦主機,有人在當地尋找桌游店、射擊館、水療中心等娛樂方式,也有人只是待在家里——睡覺,起床,吃速成料理包,照料寵物,看電視劇、打游戲、讀網絡小說,或是報線上的美術班,學素描、水彩、油畫。一位隱居者說:“來鶴崗之前你過著什么生活,到鶴崗后,你大概率還是過著那樣的生活。”

另一方面,這樣的生活在此前日復一日的工作中又是很難想象的,它仍在某種程度上背離了現代社會。一個直觀的線索是時間。人類學者勞拉·貝爾(Laura Bear)曾指出,當下生活中線性的、同質化的時間表完全是由資本主義現代性所塑造的,時間被限縮、抽象為短期資本生成和價值評估的媒介。與此相反,隱居生活里的黑夜和白天沒有分明界線:有時是晚上1點睡,次日早上8點醒,有時凌晨3點睡,次日早上10點起,還有時下午2點睡,晚上10點起。隱居者似乎更享受這種無序的時間,因為這意味著脫離外面那個秩序正常運轉的世界,只需要面對自己一個人。

這無疑傳遞了一種愿景,很多隱居者都有這樣的念頭,逃離意味著要開始新生活——新的城市,新的房子,新的朋友,新的微信,新的身份。有女生在家里的墻上貼著一張便簽,上面寫著“把坑填滿”,后面補充:“(箭頭-自己)”。人們往往都不愿意提及自己的過去,也不談論未來,只聊現在。逃離的背后,是與舊生活分隔的決心。

但新生活并不都如理想中那樣美好。書的尾聲記錄了一位叫王荔的女生,她一個人在鶴崗的出租屋里悄無聲息地離去,李穎迪尋訪了她的家人和朋友,得知她離家多年,很少與家人聯系,她在鶴崗講的故事后來被證實是部分虛構的——比如她的戶籍在山西而非四川、她口中催婚的媽媽早已離去,以及她在失聯前曾找過一位情感咨詢師,但并未完成咨詢。到最后,我們仍然不知道她為什么選擇死亡。書里寫道:“即便都選擇來到鶴崗,人們的生活依舊如此不同。我很難說清其中的某些殘酷性。”

02 被拋棄的工具人走向意義危機

“再干就廢了。不是身體廢了,而是思想。我覺得進入車間后,你只是顆螺絲,機器轉,你也轉,一刻不停。你沒有言語,沒有交流,沒有休息,就是麻木地、無感情地跟著機器走。”

這是鶴壁買房群里一位成員的發言。選擇買房隱居的人里,相當一部分都從事著類似這樣的工作。他們生活在工廠,每天在流水線上加班,或是保安、海員、建筑工、廚師,長時間做著大量簡單而重復的工作,疲勞而恍惚。有的廠房24小時不熄燈,通宵照明,人的時間感也隨之模糊,分不清黑夜與白天,也看不出晴天、雨天和陰天——那是另一種現代性塑造的時間感。

還有一位叫林雯的女生,在前往鶴崗隱居前是一名手機回收公司的客服。在她工作時,屏幕上始終會出現一個10秒的倒計時,她需要在10秒內回復每個問題,一天大約要回復300-400個問題,所有回答都會被質檢員隨機抽查,并與工作績效直接掛鉤。她曾經連拿七個月的最高績效,甚至有時收到的問題少了,她還會覺得不舒服,因為會影響績效。但最后她還是離職了,她覺得沒有價值感,“還是活得渾渾噩噩。”另一位從富士康辭職的買房者這樣說:“以前的人,有希望,有盼頭,但是現在,你知道不管再怎么努力,也沒有好的發展,你難免就不再想奮斗了。”

這構成了對逃離的第一種解釋。過往有許多研究者指出,新自由主義市場力量在塑造社會和企業結構的同時,并沒有考慮到社會和企業是由那些擁有感受、身體和心靈的人類構成的。當一個社會將其成員價值工具化、人被視為可有可無時,剝離感就會隨之產生。這不僅限于傳統認知中的失業或邊緣人群,而是指向所有人,即使是那些被認為“有生產力”或“成功”的人,當他們看到別人被拋棄時,也會意識到自己最終可能也會失去生產力價值,從而被拋棄。從一個安全的制度到生活在一個極其不確定的新制度下,這將以一種深刻的方式影響社會,并極大改變一個國家的氣氛。

這會進一步導致社會層面的意義危機,并對系統中最脆弱的群體產生最強烈的影響,包括年輕人、沒有全職工作的人、沒有結婚的人。書中的一位隱居者提出了這樣的問題:“社會上是否只有一種期望,希望我們努力工作?唯有努力工作的人才能被稱作一個有價值的人嗎?”

實際上,本世紀初,后泡沫經濟中長大的日本年輕人就出現了“尼特族”(NEET,Not in education, employment, or training,指無升學、無就業或無進修的群體)和“蟄居族”(長時間待在房間或家中,保持蟄居狀態)。這與如今在鶴崗等地隱居的人群顯然存在著某種相似性。

人類學者麥高登(Gordon Mathews)長期研究東亞地區個體的人生意義問題。在日本的案例中,他聚焦于日本文化的ikigai(人生目的)一詞,并將其翻譯為“最讓一個人的人生看起來值得活的東西”。他認為,日本人形塑自己的關鍵動力是去ikigai中尋找,而ikigai的強烈意識與一種感受有關,即自己是被需要和必不可少的。比如那些意識到自己對公司生存不再重要的員工仍然需要說服自己,他們是必不可少的,這樣才能使工作成為他們的ikigai;對于那些尚未建立企業或家庭職責的年輕人來說,ikigai則來自對未來自我以及未來關系網絡的期待。

這份對未來的希望和樂觀正在喪失,在《不穩定的日本》(Precarious Japan)一書中,作者安妮·艾利森(Anne Allison)指出,日本近年來的諸多社會和經濟問題正在導致人們普遍感到“不穩定”,年輕人飽受ikizurasa(可以譯為“活著很難”)之苦,從詞源上看,“活著很難”(ikizurasa)可以被視為“人生目的”(ikigai)的黑暗對立面,這正是社會意義危機的重要來源。

03 自我選擇的孤獨

也有學者提出了另一個解釋角度——這不僅是社會問題,更關乎個體的自我意識與感知。換句話說,也許這種逃離的傾向原本就根植于現代人的心靈中,更像是一種本能。

在《逃走的人》一書中,李穎迪一直在試圖回答這樣一個問題:生活在城市里,一個人真能完全脫離人群嗎?實際上,這些隱居者依然維持著一定程度的社交關系。女生之間會有一個“拼飯群”,每個月相聚吃一次飯,但頻率不會更高。還有人會相約一起打劇本殺,唱卡拉OK。人們互相不知對方的真實姓名,而是用網名彼此稱呼,有時親密,有時疏離。

有人感到孤獨,有人不會。比如王荔,她常常在群里吆喝,約人逛早市、逛公園,但多數時候無人響應,她有時會不解:“我真是搞不懂了,他們怎么能那么久不出門?那么久不和人說話?”有人會在網上雇人陪自己玩游戲,她認為金錢建立的關系在某些時刻是穩固的,也能夠換來話語權。而林雯可能代表了更多人的想法:“和人交往有什么用。喝奶茶會讓我開心,靠墊能讓我靠著舒適,貓能為我做它們所有能做的事情,但人不能。”

德國作家伊麗莎白·馮·塔登的研究證實了這種心態。她在《自我決定的孤獨》一書中指出,后現代社會的個體越來越意識到自己的脆弱性,于是對所有潛在的威脅都更加關注,包括對自己的保護,這對于他人來說也會成為希望保持距離的信號,這種態度造成的結果就是“物質化”——對于孤獨的人而言,來自物品的吸引力要比來自人的強。

[德]伊麗莎白·馮·塔登 著 顧牧 譯

萬有引力·廣東人民出版社 2023-03

在《敏感與自我》一書中,德國哲學家弗拉斯珀勒也提出了類似的觀點。她認為,現代晚期人要求有一個不被打擾、不被騷擾、不被威脅的空間。從文明的角度來看,有問題的不是距離,而是其反義詞——擁擠。人與人之間距離的界定被認為是文明化的表現,她引用了康德的論述,“你的自由結束之處,正是我的自由開始之處。”這是現代人的自我理解。

沒有朋友、伴侶、家庭、工作,幾乎切斷了所有社交關系。這些人如何面對未來?書中的隱居者早有打算,有人在網上報名了遺體捐贈,讓自己的身體被送去研究,最后火化,葬入公共墓地。

這在東亞社會尤為常見,其背后仍然有很深的觀念根源,在現實中,這種狀態有時還會進一步引起社會危機。人類學者慈子·小澤-德席爾瓦(Chikako Ozawa-de Silva)曾長期調查日本社會的自殺和孤獨問題,并最終寫成《解剖孤獨》一書。在對日本“自殺網站”的追蹤中,她發現,這些網站訪客和自殺者的年齡大多相當,沒有正式工作,也沒有結婚。在網站的發言中,最重要的主題就是孤獨與人生意義的缺失,比如缺乏屬于自己的位置,感到無人關懷、接納自己。她指出,人們經常有一種內在矛盾,既在獨處時感到強烈的孤獨,又對他人感到不信任,激發恐懼與威脅的感覺,當它成為一種慢性或強烈的孤獨時,感受到被遺棄的威脅和恐懼就可能使人疲憊不堪。

小澤-德席爾瓦對此提出了批評,她認為,盡管孤獨是人類生命的常態,但現代社會無疑正在加劇這一處境,當私人經驗被以一種污名化的方式表達,個體巨大的內心痛苦也就無法被他者合法化,這將會加劇本已嚴重的孤獨感。因此,社會更應該接納這樣的孤獨,建立個體的連接與歸屬感,而這可以從談論它開始:孤獨可以談論,并可以掌控。