文 | 驚蟄研究所 小冬

近幾年,關于娛樂圈頂流顏值的話題時常被人提起,似乎全世界都在不約而同地經歷一場審美降級。

從豆瓣評選出內娛“四大普男”“四大普女”,到好萊塢《美人魚》《白雪公主》的選角“黑化”,甚至連《魔卡少女櫻》等經典作品的重制動畫也難逃“紙片人變丑了”的負面評價。

事實上,審美作為個人的主觀化行為,很難用某一兩個案例來討論“審美是否降級”。但是當輿論的焦點頻繁涉及相關話題,背后必然與群體行為有一定的關聯。

特別是當社交媒體成為網絡輿論的主場,并且以爭奪眼球為核心競爭規則的當下,“審美降級”現象的出現不單單是個人主觀感受的共鳴,而是被某種力量推動的市場現象。

愛豆“普化”,是誰的選擇?

在娛樂圈這個俊男美女扎堆的名利場,“好看”向來只是一張入場券,而透過屏幕用更多的作品和角色獲得觀眾的認可,再轉化成一張張電影票和晚間黃金檔的收視率數字,幾乎是過去每個演員們成名前的必經之路。但如今,似乎已然有了另一條不同尋常的捷徑。

2023年是被“資本的丑孩子”霸屏的一年。

年初,《狂飆》憑借張頌文與張譯的精湛演技燃爆熒屏,但劇中“高啟強”的繼子“高曉晨”卻被觀眾給出差評。有網友評價:小時候還會彈鋼琴的小王子,長大后卻成了染著黃毛、不時瞪眼嘶吼,仿佛精神狀態不正常的“李宏偉二代”。

《狂飆》劇照

再后來,網絡傳言投資千萬定制的大男主劇《山有木兮木有心》,讓網友們感嘆資本家的大手筆,竟然能請來一圈童星出身、顏值在線的演員為自家親兒子搭戲。而在《一念關山》出演男主角的劉宇寧,也在劇集上線之初被網友惡評“賊眉鼠眼”、配不上女主角劉詩詩。

從網絡輿論的核心話題詞里可以看到,觀眾們將“演員顏值下線”的原因歸結為資源咖的強行加入以及資本的過度介入。有一部分網友還表示,眼下內娛的審美降級讓自己不禁懷念“煤老板”們勇闖娛樂圈的年代。

有意思的是,知名編劇汪海林此前也曾發表過類似的觀點,他表示“在所有合作過的投資人當中,最懷念煤老板,因為他們從不干預我們創作。”

在煤老板積極投資娛樂圈的90年代,國內的文娛產業的確達到了空前的繁榮,不僅新作品層出不窮,而且題材多變,演員普遍顏值在線。據驚蟄研究所觀察,“煤老板”們的審美偏好與現在大不相同:男演員既不油膩也不過分秀美,自帶俊朗英氣,女演員則偏向明艷大氣或是溫柔知性。

其實,這一時期的明星們在外形上也并非完美,特別是女明星們往往都有一些“缺陷”。比如曾被倪匡形容“艷光四射,不可逼視”的王祖賢,實際上有輕微齙牙;“星女郎”朱茵、張柏芝出道之時,也明顯有些嬰兒肥;“晶女郎”邱淑貞則有個短下巴;就連在內娛被稱為“天仙”的劉亦菲,也因為內眥贅皮(即遮蓋內眼角垂直的半月形皮膚皺褶)而顯得眼睛不夠大。

《金粉世家》劇照

然而“煤老板審美”下的明星們即便存在顏值上的明顯瑕疵,依舊各有各的美,并且讓觀眾們記住了自己所飾演的角色。對于當前的內娛明星們,網友們卻時常用一個“普”字來評價,某種程度上已經脫離了“審美”的范疇,把明星直接劃歸到了路人范圍。

明星愛豆的“普化”,顯然不是觀眾們主動選擇的結果。從2015年的電視劇《花千骨》開始,聚焦女性成長、以勵志為主題的女頻影視劇, 逐漸撬動大眾市場,“煤老板審美”隨即下線。同一時間,女性消費市場也開始進入快速增長階段。

為了吸引更多女性 觀眾,此后的女頻作品在為女主角選角時,往往會傾向于外形接近普通人的演員。因為這類臉的距離感和攻擊性弱,更有代入感,但沒有鮮明的五官風格、缺乏驚艷感,更多的是網紅感。

為男主角選角時,考慮到有相當一部分劇本是改編自某類網文的特殊背景,因此男演員們外形更偏向于瘦弱,和過去男性審美偏好的俊朗風格截然不同。甚至一些影視劇里的明星,壓根不是經過科班出身,而是從綜藝節目出道,或是網紅轉型,因此不具備演員的基礎素質。

于是,在對外形要求格外高的古裝偶像劇里,“普化”的網紅臉飾演絕世美女,外形瘦削的帥弟弟出演“美強慘”第一美男,這種外形脫離角色、演技脫離劇本的卡司陣容,很難不引起觀眾的反感。

在資本的助推下,按照同一模式制作的影視劇數量越來越多,而為了迎合市場需求,娛樂圈“撞臉”的情況頻繁發生,導致近兩年開始流行“動物系長相”。這也在一定程度上反映出,資本的過度介入剝奪了大眾審美的權利。

數字化媒體對大眾審美的侵蝕

與明星愛豆的“普化”殊途同歸的,是素人網紅們的“明星化”,而這肇始于數字化媒體對大眾審美的侵蝕。

2013年,移動互聯網的快速發展將中國一把推進了社交網絡大爆發的時代。以圖文、短視頻為核心傳播介質的各類社交媒體,逐漸掌握了輿論和流量的話語權,用戶主觀層面的審美偏好被平臺通過行為數據進行捕捉和分析。

按照平臺算法的判斷邏輯,一個人好不好看不重要,重要的是他能否為平臺內部帶來更多的流量。而大眾審美雖然有基于大眾共識的、無形的標準,但大尺度擦邊以及獵奇向的內容顯然更能產生巨額流量,于是審美與審丑像磁鐵的兩極,分別占據了流量的兩端。

當數據分析取代理性認知和價值度量的批判性審美邏輯,決定人們會看到怎樣的“美”時,也在摧毀大眾的“審美”能力。

在數字化媒體生態中,內容創作者們為了迎合數據算法,越來越喜歡用標簽、關鍵詞的方式來生產內容,這導致數字媒體生態下的“美”被量化成了極度寫實的冷白皮、A4腰、筷子腿等廣泛傳播的標簽。而“塑造美”的方式,就是將這些標簽集合到一起。

所以,過去帶有瑕疵的自然美,被拼圖一樣從頭到腳打造的“全面精致美”所替代,審美也變得越來越單一,以至于整個娛樂圈“美得一模一樣,丑得百花齊放”。

數字媒體平臺不僅影響了大眾審美的標準,也改變了鑒賞美的環境。瑞士心理學家布洛的名言“距離產生美”,是大眾耳熟能詳的美學原理,而社會化媒體傳播的盛行,進一步消解了傳統審美的距離感。

為了拉近與消費者的距離,消費市場的品牌們也越來越傾向于選擇外表“普化”的模特。Louis Vuitton 2021春夏季男裝大秀上,品牌男裝創意總監Virgil Abloh就邀請了一批中國本土的素人模特出鏡,他們的身份主要是95后和00后的時裝愛好者和在校生。

時尚行業統籌及資深選角導演TAO-WU在2021年接受《NYLON尼龍》中國版采訪時,也表示,“市場需求正在發生轉變,比如品牌曾偏愛雇用188cm左右身高的男性模特,但其實這樣身材的消費者卻并不多,現在有很多品牌會考慮看起來更像普通大眾的模特,為他們打造看上去很酷的創意視覺效果。越來越多的品牌客戶尋求更多樣化的模特,這可能是因為消費者本身就是多樣的,而衣服最終是要賣給消費者的”。

品牌出于打破距離感的傳播目的,將KOL種草發展成為目前最主要的營銷手段之一。但眾多KOL中僅有很小一部分人,能夠像白鹿、趙露思一樣完成從網紅到明星的成功轉型。

《長月燼明》劇照

更多在短視頻里膚白貌美、大長腿的網紅,一旦離開了美顏濾鏡和后期P圖,很難逃過“翻車”“見光死”的結局。而被數字化媒體“選”出來的“明星”,卻沒能經受住傳統電視鏡頭的觀察,這本身也是一個審美倒退的典型例子。

因為市場行為導致的審美趨同現象,其實已經非常常見。

每當一個網紅城市在短視頻里誕生,不論這個城市在什么地方,線下總會出現一個有著路牌造型、寫著“我在XX很想你”的打卡點;更早一些,在全國各地的知名旅游景區里,都少不了來自義烏的姓名串珠、木頭玩具;乃至無論天南海北,全國大型城市必備的修滿亭臺樓閣的特色小鎮。

這些為了追求經濟效益,在審美上妥協并采用“復制成功”的方式制造出的大量“商品”,是資本思維下的典型產物,消費者況且還有用腳投票的權利。但是數字化媒體對內容的把控,直接剝奪了大眾的“審美”能力,更為資本提供了前所未有的主動權。

誰掌握了審美的話語權?

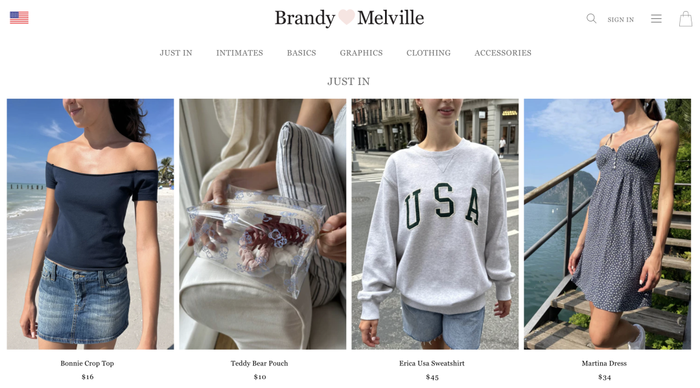

2020年,來自意大利的女裝品牌BM(Brandy Melville)火遍全球。但BM的火不是因為產品設計有多好看,而是因為它無論上衣還是下裝都沒有大中小號,只有一個尺碼——S碼。

于是違背消費市場邏輯的現象出現了:一個服裝品牌不考慮不同身材用戶的消費需求,用短、小、緊的小碼女裝,主動“勸退”消費者。更為怪異的是,在網絡上,大多數女孩都以穿進均碼58CM腰圍的BM衣服為傲。

她們踴躍發帖教其他女生如何成功減肥穿上BM的緊身上衣;互相分享“挑戰成為BM女孩”的超絕穿搭;就連BM門店的兼職店員,也成為一種特殊的社會身份,被寫進了社交媒體的個人介紹里。

站在鄙視鏈最上層的“BM女孩”們,在社交媒體上,一邊向廣大女性消費者植入“白幼瘦”的“美的標準”,同時又鼓吹女性通過減肥、消費的方式達到這一標準,獲得群體的認同。已然制造出有害的“雌競”環境,并且構成了一種在女性消費群體內部循環擴散的審美霸凌。而據媒體報道,BM在2018年的年收入就已經達到了3億美元。

在BM之前,商業品牌通過輸達美學觀念到幫助產品銷售的做法并不少見。特別是在美妝行業,大多數品牌都會向消費者灌輸各種關于美的概念,而產品是變美的具體方式。但BM借助社交媒體賦予的流量特權,剝奪了精英審美的話語權,直接將產品打造成了“美的標準”,由此造成的“審美真空”不亞于推薦算法導致的信息繭房。

可以想象,當用戶習慣了從社交媒體獲取信息,并由此形成自己的審美偏好時,個體的審美話語權讓渡于平臺根據用戶行為算法分析出的群體偏好,用戶個體的審美觀念反而出現了真空地帶。品牌完全可以借助數字媒體對目標用戶進行從審美觀念到變美方式的精準輸出,而消費者在毫無防備的情況下,很容易被品牌影響,成為被割的韭菜。

在現實中也可以看到,流行似乎越來越容易被“制造”出來,并且許多流行的產生背后,都帶有嚴重的消費主義色彩。

例如在消費升級時代成功躥紅的“雪糕刺客”鐘薛高,通過鋪天蓋地地宣傳“高品質”特性抬高定價,讓吃雪糕成為了一種象征并且值得被分享到朋友圈。又或者是利用“每個籃球男孩都應該擁有一款夢中情鞋”的心理,成功推熱球鞋炒作市場的AJ。

消費主義的粉飾下,“美不美”已經不重要,品牌卻可以利用絕對的審美話語權把消費行為本身變成了一種流行,吸引消費者持續買單。這種現象,在不少小眾品牌身上都曾發生過。

前幾年,潮牌Supreme火遍全球。品牌在紐約、倫敦的新品限量發售,門口都是通宵排隊的人群,原價幾百元的T恤賣到國內價格能漲到好幾千元,一塊印著品牌logo的磚頭也能炒到幾百美元。今年3月,Supreme在上海開出中國首店時,其商品售價還被網友吐槽是全球最貴定價。

然而深挖Supreme的品牌起源會發現,這個世界知名的潮牌本是以滑板文化起家的街頭品牌,無論是從生活方式的角度還是品牌的眼界和審美來看,都算不上特別高端,但在市場上卻擁有了極高的品牌溢價。

更具諷刺意味的是,Supreme的logo上紅底白字的字條直接引用了藝術家芭芭拉·克魯格(Barbara Kruger)諷刺消費主義的系列作品,而如今的Supreme已經成為了消費主義的現象之一。

不過,大眾消費者并未完全沉淪在資本打造的“審美真空”里。

近幾年,經濟環境的衰退和內容同質化的現象,讓越來越多的消費者開始意識到消費主義陷阱和審美的趨同性。人們突然發現,不去追趕消費市場的潮流,不迎合社交媒體上的流行元素,也能過得很好。

于是,大量年輕人在識破了消費主義在社交平臺上竭力灌輸的生活方式后,開始熟練地使用“斷舍離”告別消費主義,并且因此催生出大牌平替、二手交易、小眾旅游等新的消費現象。

雖然數字化媒體制造流行的能力依舊存在,但由“精致窮”向“精致摳”過渡的年輕人,已經將性價比驅動下的“消費降級”,當作了反制“審美降級”的內在動力。

在全球審美降級這場針對消費市場布下的陰謀之中,人們遭受的損失不只是看到了更多影響觀感的明星,還有被搶走的審美能力,以及自由消費更適合自己產品的權利。