第143期主持人 | 潘文捷

整理 | 實習記者 覃瑜曦

不知道大家是否刷到過這樣的貼子,講述父母一輩人既上班又養育孩子,精力依然那么旺盛,可是自己這代人僅僅是上班就耗盡了一切力氣。“你如何平衡生活和工作”這個總是被拿來詢問女性的問題,如今似乎擺在所有人的面前——工作和家庭生活可兼得嗎?

社會學家阿莉·拉塞爾·霍克希爾德在《時間困境:當工作和家庭被顛倒》一書中提出,過去很多男性把工作當成避風港,如今越來越多職場女性也是如此,她們害怕失去在職場上的位置,因為這一位置是安全感、自信心和強烈價值感的來源,縮減工作時間意味著失去和職場世界的聯結。許多女性接納了一個更悠久、男性導向的職場世界對職業和風險的定義,遠勝于男性接納和分擔家庭中“女性”職責的意愿。而女性的改變比男性更大的原因之一就在于,職場的“男性”世界似乎比家庭和孩子的“女性”世界更榮耀、更有價值。關于時間的性別之戰正在進行,真正的受害者是孩子。

[美] 阿莉·拉塞爾·霍克希爾德 著 夏天 肖索未 譯

生活·讀書·新知三聯書店 2024-6

01 過勞,是自主還是被迫?

潘文捷:我父母那輩人對于工作的態度就是上班把工作干完,回家就是自己的生活。現在更像哲學家韓炳哲所說的功績社會,大家不斷地在自己身上尋找可以剝削的內容,即自我剝削,并以此作為自己的一種身份。

日本社會學家森岡孝二在上課的時候,有一個學生向他提問,“如果一個人從工作中找到了人生的意義并自發地工作,那么這個人就算累死,是不是也算得償所愿?”這個提問引發了森岡孝二對“自發性過勞”的思考,人群也分為主動過勞和被動過勞。主動過勞的人群主要是白領,主動過勞是為了獲取更大的發展空間和更多的晉升機會,而被動過勞的人群主要是生產流水線上的工人。

尹清露:我認為是“自愿地被迫”,這是一個很矛盾的心理,但在我們日常交流中就可以看出端倪。我們好像一邊在吐槽工作好累,好忙,干不完;但是一邊又說自己是一個“女兵”,并且是帶著驕傲的口吻,表明自己就是一個工作狂。再舉例,一方面我們會調侃自己是打工人、每天都是牛馬,但另一方面其實你在做的事情是自愿甚至甘愿的行為。

我非常喜歡加拿大籍藝術家林步冉,2018年他獨自來到中國南昌,今年已經40歲了。林步冉沒有工作,以每月350塊的租金租了一間九平方米的房間,他很喜歡《紅樓夢》和一些古詩詞,會畫一些與之相關的畫作,一幅畫也就賣幾百塊錢,最近火了也沒有漲價。我和我的朋友都非常羨慕林步冉的生活方式,他確實已經不需要我們所認為的“身外之物”了,但另一方面,我們還是沒有辦法像他一樣,完全割舍工作跟自己的聯系。這位藝術家會在很多集市上賣自己的畫,我覺得他受歡迎是因為大家向往著擁有他那樣的生活,可是自己其實是很難實現的。

徐魯青:我看過《布萊希特的鬼魂》,這部話劇在上海演出的評價特別好。劇里有一個比喻,聽得我真的有點想哭,大意是,現在的人就像在乘坐一個反向的扶梯,話劇中象征著人的木偶在向上走,而扶梯在向下,所以它一旦停下來不走好像就會墜到萬丈深淵里。我工作時就會有這種感覺:一旦我失去了工作,那我下一個月怎么辦呢?我靠什么活著呢?我甚至連喝酒都不知道能談論什么了。所以有一種“需要一刻不停地努力才能維持現狀”的感覺,好像有些失去了坦然面對閑暇的能力。

尹清露:我在深圳也gap過一年,感受跟魯青描述的一模一樣,總覺得很愧疚,但我現在回想起來好像挺快樂的,每天就是吃喝玩樂。我覺得當時焦慮與愧疚的點在于,你總覺得有什么東西懸在頭上,而這個東西早晚要被解決,比如早晚要找一份工作、早晚要想清楚自己的出路是什么,所以是一種在愧疚中玩耍的感覺。

小熊:我覺得是有一個時代性的差別,比如說魯青和清露提到的gap year,這個前提可能是家庭能夠提供一些支持。跟與我同齡的媒體人聊天談到一種感受是:在我們畢業的那個年代,家庭是沒有這種支持給到你的,你必須要出來工作、自己賺錢,在當時的時代背景下,你想歇一年兩年幾乎是不太可能發生的。

除了時代背景不同外,現在的人晉升機會確實比以前少,階級躍升的可能性也比以前小。我在銀行工作的朋友說這個現象特別明顯,現在他們單位新的小孩進來就是“六年躺平制”,銀行里從初級、中級到高級是有一個正常的晉升通道,如果你在考核中不拿C的話,正常可以每兩年晉升一級,那剛好是六年,六年之后如果再想升類似于高級研究員或者其他職級,那就是一個蘿卜一個坑,有人退了你才可以填坑。年輕人非常明白,這個部門里沒有一個人離開或退休的話,他是絕不可能升職的,所以我的那位朋友說,他們現在的小孩下午五點十分開始收拾東西,然后排隊,五點半準時打卡下班,人家想得非常開,他們就是要過這種一點都不要卷的生活。所以這其中既有時代性的差別,同樣也是各種東西的混合體,很復雜。

02 無所事事,亦有回響?

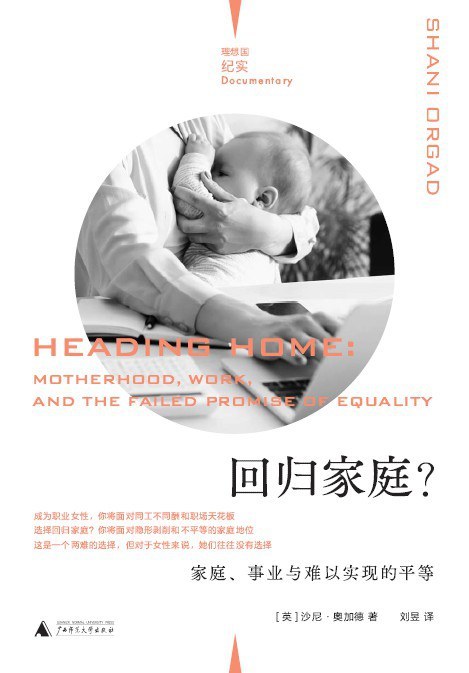

董子琪:《回歸家庭?》講全職媽媽給予孩子的并不是關懷與愛,而是引入了職場的規則和發展的邏輯,所以這些媽媽的卷是更提倡競爭、完美、效率、PK的市場邏輯。家庭成為這些媽媽實現自我的場域,她們把孩子當成了人力資本,在這種競爭和卷的情況下,沒有家庭是輕松的。現在想想,一個家庭里,好像媽媽只要全力地托舉孩子,這個小孩就可以發展成為一個古希臘人的典范,這樣的培養驅動和逐利也會讓媽媽更加專業。

[英]沙尼·奧加德 著 劉昱 譯

理想國|廣西師范大學出版社 / 2021-9

“專業”這個說法其實也有點意思,引入了這套邏輯,意味著媽媽是可以有指標考核量化的,那是不是也可以淘汰呢?不知道為什么,知乎經常給我推送“高學歷985辭職做全職媽媽”這樣的經驗帖,很多女性,因為教育背景很好,本身表達能力也很強,所以長篇大論地論證自己成為全職媽媽的合理性,但最后的落點都是“因為我可以培養這個孩子取得優異的競賽成績”等等,孩子變成了她的某種資本。

潘文捷:這讓我想到了中國社會科學院社會學所楊可老師提出的“母職的經紀人化”這一概念。《時間困境》作者霍克希爾德也提到,現代家庭是在按照一個有效率與有KPI的邏輯去養育小孩,例如他們會將孩子的時間點分為非常明確的幾塊,往往孩子會根據安排穿梭于不同時間的培訓班之間。然而,孩子們真正需要的,或許是那些被視為低效無序的親子時間,但這樣的時間非常少,以至于孩子們可能進行一些反叛,這種反叛又會導致家長再花時間去處理孩子因為缺乏親子時間而產生的情緒。這樣的情況會進一步導致成年人要上三輪班:一是日常工作;二是在家里,用高度理性化的方式組織家庭時間;三是處理小孩產生的反叛情緒。

第二、三輪班往往不能直接產生經濟價值,用通俗的話來說就是無償勞動,因此,無論是男性或女性,都會選擇延長自身在第一輪班中的工作時間,以規避在第二、第三輪班中勞動,進而形成一種惡性循環,家庭與工作更加失衡。

董子琪:帶孩子真是挺累的,很多時候都會想要把它外包出去,我們平常看到的形式就是外包給家里的老人或者找阿姨。但個中關系還挺復雜的,昨天我跟我姐姐聊天,她就是小熊剛剛提到的“老銀行人”,她跟我說到,銀行的工作壓力越來越大,第一輪班結束都已經10點了,哪還有第二輪第三輪班呢?她的小孩現在是小學高年級,她覺得小孩在嬰幼兒期是最好帶的。

英國作家杰夫·戴爾(Geoff Dyer)書中有一句話讓我感觸頗深:“人生所有的重要的時刻,都是對之前漫長的、無所事事的時間的回響。”我的很多想法,都是在我漫無目的地圍著公園一圈一圈轉時想到的。這個觀點如果套用到小孩的成長當中,我很難相信一個每天要上5節課的小孩能夠有機會探索他生活中的一切,他或許連家門口的那棵樹叫什么名字都不知道。

清露和魯青剛剛都說到gap year,我覺得這和家長讓小朋友擁有自由的時間是一個邏輯,對于你們而言,這個放任自由的時間有沒有讓你們探索到生活更多的可能性呢?

尹清露:你提到杰夫·戴爾的那句話,我在gap year的那年,這個感受并不強烈。那一年我也處于不停地想要找工作的狀態,那時我獲得了一個教訓:gap的時候病急亂投醫就會找到完全不適合的工作。那一年以后,我找工作是一定要以自己舒適為準,至少是自己喜歡或比較擅長的事情。

說回你的提問,我在日本讀書的那兩年,你提到的那種感受就非常明顯,雖然那不是真正意義上的gap year。在日本的那兩年正是疫情期,基本上每天得呆在家里,不太能夠出門,當然我是有任務的,就是要寫論文,為了寫論文會看非常多漫無邊際的東西,當然也許跟我的論文也沒有關系,但它們都很有意思。我閱讀這些內容都會被我放在印象筆記里,一個我用了許多年的云儲存軟件,直到今天,我在想某個話題的時候,會發現這個話題在那兩年我是想過的或是讀到過的。

徐魯青:我現在回想起來,那一年反而是我寫東西寫得最多的一年,日記、短篇小說或是詩,這些很散漫的東西寫了很多。可能某天坐地鐵,或是走在路上,我就會想到“這個點子好像不錯”,然后延伸下去。反而是工作之后,我自己很個人的東西寫得非常非常少了,這跟工作很忙也有關系,因為我要大量寫稿和采訪。只有在閑的時候,好像才會去注意到一些無法帶來即時效率或即時目的的事。我每天早上一睜開眼,面對著大把可以無所事事的時間,有時一天能看3-4部電影。直到現在,我也會經常幻想一個場景或是一個故事,想象自己能去拍一拍,那段時間對我后來的影響還蠻大的。

尹清露:順著魯青的日記,我還想補充一點,我在日本讀書的那兩年也寫了許多小段的內容,那時候還特別喜歡寫微博。我現在回看之前的微博,就會感嘆當時的想法好豐富或者更有靈氣一些,那些想法就是from nowhere,現在是很難再去調動出那些東西和靈氣了的。

另外很重要的一點,是我上學時的一位導師,他所提倡的一些理念其實在當時的媒體是不太常見的。例如,當時我在做女性相關的議題,當時大家談論的基本上還是母職如何對抗父權、打扮得漂亮是在服美役等問題,我的導師就告訴我,要想得更長遠一些,女性在打扮過程中也體現了性別差異化的價值觀,不僅是在服役。在他的啟發下,我讀了很多女性倫理的書,漸漸我發現,當時讀的那些東西也逐漸進入了媒體主流敘事。也許想得更遠一些,就可以超出當時大部分人的想法,并且這個東西或許在以后是有效的。

小熊:不好意思,但是這里面有沒有一個時間管理的問題呢?我是從來沒有過gap year的,我一畢業就開始工作了,直到現在。在此期間,我一度也有困惑,例如:我工作要讀的書和我私人讀的書如何進行區分?我自己想干的事情和工作里面的事情如何區分?

以前我做記者,寫新聞、新專題都要做的時候,工作量常常大到要熬夜寫,基于這樣的現實,我在想:是不是必須在一個非工作的狀態下才能有某種靈感?因為我后來無論是寫小說或是非虛構的內容,我都是充分利用早上沒人打擾的時間完成的。我會把我的時間進行很固定地切分,比如我現在每天5點起來后,會練一個小時拳、站樁,做宗教的功課,可能在8點半以后開始有人找我,這樣切分之后,我會覺得今天應該做的事情已經完成掉了。

尹清露:我認為一方面確實是時間管理的問題,但另一方面,雖然時間是可以切割的,但我的心理狀態是沒有辦法切割的。我很難完全切割成這樣兩種狀態:我讀這個內容純粹是為了娛樂,而這個內容純粹是為了工作。最后我好像都會轉向成:這個東西是不是可以成為工作?

小熊:但我在工作的時候,職業屬性是會更強烈的,例如我不會出現10分鐘內找不到人這個事情,即便我在游泳,我都會10分鐘上一次岸看看動態消息。我認為這是我工作職責的一部分,所以我也會去調節,不會要求大家都這樣。

潘文捷:也就是說,你生活的部分都已經在8點半之前完成了。

小熊:我的意思是,8點半之前基本不會有人找我,這是我非常安靜的一段時間,除非有逝者的新聞,大部分時候我會自己寫,或者問有沒有人醒了可以寫。正常來說,過了8點半之后隨時有人會找我,因為我要處理很多事物性的工作,我就要接受可能隨時被打斷的一個狀態,有人找我,我就要很及時地給一個反饋,這可能跟純寫稿也有差別。晚上如果有人找我,我的反饋大部分時候都是非常及時的,但如果沒人找我的話就安安靜靜地看書。

潘文捷:那能不能這樣總結,你真正擁有的、完全自己的生活,就是5點到8點半這段時間?

小熊:不能這么說,我覺得這其實是一個心態問題,換言之,這個事情來了,你就處理它,不要一直放在心里面,處理完了就把它放下,不要讓它一直沾染到你,處理完了就暫時跟我沒有關系了,對嗎?那我就還進入到我自己的狀態。

尹清露:很難不沾染,因為你的心理預期是隨時會有事來。

小熊:我沒有這個預期,我當然不希望隨時被打擾,但這是我的工作責任的一部分。

尹清露:這或許跟工作性質也有一定關系,長時間的寫稿與事務性的東西打斷還是不一樣的。舉例而言,我寫稿是有一個心理準備期的,我要進行一定的心理建設之后才去投入寫稿,直至結束,結束之后我要休息。進入寫稿狀態一個很漫長的過程,它好像不是誰來打擾我一下,我立馬完成,又能立馬切換回去的,雖然我也很像帥氣地完成這樣的切換,但很難。

我想到,我曾經跟一個朋友說過我寫稿前要準備很久,很浪費時間,他回答我不要這樣想,因為準備也是我工作的一部分,如果沒有這個準備到啟動的過程,未必我會有所產出。就像剛剛子琪說的,很多想法可能是在散步的時候產生的,而那個散步的過程也是我工作的一部分。

董子琪:如果這是你的天職,那是應該做到這一點的,畢竟你所有的目的,都是為了完成你的天職,但很多工作扯不上這一點。

我最近有一件很感慨的事情,我家請阿姨滿兩年了,因為小孩要進托育園,所以打算不續聘了。這位阿姨人非常好,她不僅完成了事務性、勞動性的工作,還有對孩子的情感投入,實際上她也已經變成了我們家人的一員。可以說,阿姨已經把她的職場家庭化了。但阿姨這行的大概是一個月休4天,回到自己家里和她家人相處的時間是非常少的,她的家庭和人際關系要怎么維持呢?畢竟她與雇主的關系不是完全平等的,小孩又不能真正理解她。我后來發現阿姨非常喜歡和小區里的其他阿姨和姥姥們交談,并且好像建立了朋友的關系,一直到最后她要離開我們家小區的那段時間,她都在等另一個關系非常好的姥姥道別。所以我在想,人會持續地需要平等的人際交流,但雇主在享受舒適的同時,是不是極度地壓縮了阿姨這方面的需求呢?這仿佛是我們職場生活的一個縮影,或者說,它是一個更激烈的體現。

還有一次我在一個面館里,聽見兩個穿著制服的服務員討論著如何避開同事開小灶,一開始我以為她們是關系很好的忘年交,因為二者年齡差距看起來比較大,但后來才知道她們是母女,小女孩說著自己晚上要過生日,計劃著晚餐開小灶。我當時覺得這個關系也挺微妙的,你和你的媽媽同時出現在一個花名冊上,同時被公司的規定管理,這是一種什么感覺呢?每個月你的工資還比媽媽高100塊,這又是什么感覺?這也是一種家庭的職場化。

03 “完美工作者”是個偽命題

潘文捷:《消失的勞動者》講的是和父母共同生活的中年單身群體是怎么生活的。書中提到,這些中年子女原本是有工作的,但為了一心一意地照顧老人便辭職了,但是在這個過程中,他們發現照顧老人的工作是非常麻煩的,并且在這樣的超長壽社會中,看護父母的孩子付出的時間有時是10年甚至20年。有很多人在開始照顧父母時,并沒有想到生活負擔會很重,一家人大多靠著父母的積蓄或是退休金生活,在父母離世后,這些人往往已經到了40-60歲,漸漸地與社會脫節,很難再找到工作,如果一開始從正式工作轉為打零工,之后也只能找到零工的工作。更可怕是,這些無法從事勞動的四五十歲的人也無法給自己的老年生活做準備,長此以往情況只會愈發惡劣。

在我看來,《消失的勞動者》揭示了工作與生活難以平衡的一種境況。剛才我們提到,照料孩子可以外包給培訓班或者阿姨,但是照料老人卻很難簡單地外包出去,因為即使可以把老人送進養老所、托老院,你心里還是有一種愧疚,好像自己沒有真的負擔起照顧的責任,很多人甚至沒有把老人送進養老院的錢。這種情況下,好像生活跟工作又變成了一種矛盾。

我在想,為什么會有這么多矛盾的情況?就是因為,在職場上,資本主義要求大家是一個沒有任何家庭負擔的完美工作者,不論是你照料孩子或者是養育老人,都會分擔走你的工作時間,如此你就是一個不完美的工作者。傳統社會中,往往只有男性可以成為完美工作者,因為做家務、照料老人和家人的工作已經被他的全職太太給分擔了。而現在,越來越多的女性也不愿意去分擔這部分的家庭工作,女性在平衡生活和工作方面是否面臨著獨特的困境?男性是否也受困于自己的性別角色?大家有沒有什么相關的一些看法?

徐魯青:百度公關副總裁之前在抖音上發了一條短視頻,說“員工分不分手跟我有什么關系?或者說員工分手了來找我離職跟我有什么關系?管好你自己的事情,我只要你工作上......”,這條內容引起了很大的爭議。我就在想,現在的職場環境是不是把員工和他們的家庭完完全全割裂來看?員工只要在我的公司里把事情做好、做到位,至于你家庭發生了什么事,那跟我沒有關系,比如你病假都用完了,你們家里再發生任何事情也與我無關了。

我媽媽在一家老單位上班,有時候我外婆臨時需要居家照顧,她就會跟科室里的同事說明情況,他們共事好幾十年,互相熟悉,知道情況后就會催促我媽趕緊回家。大家對于彼此家庭里發生了什么是很熟悉的,也會默認家里的事情比較重要,工作是排在第二位的,但是現代職場里面這種現象比較少見。

潘文捷:以前是單位制的小區,里面會有共同的育兒設施、托兒所,還有老干部娛樂中心這類的養老設施,甚至有些單位有大食堂來解決吃飯問題,很多時候分擔了家庭工作。但現在的大多數工作,除了部分國企或者事業單位之外,都希望你自己去承擔所有的這一切。

尹清露:我突然想到前兩天采訪的一位澳大利亞作家,她說女性在平衡家庭與工作時,會產生滾雪球一般的惡性循環。她結婚之前也認為,自己可以選擇夫妻共同育兒,共同分擔家務,但是她發現,這些逃生通道在她成為母親之后一個個地在眼前消失了。她舉的例子我還挺感慨的,雖然剛開始夫妻約好了雙方分別在什么時間照看孩子,但作為母親,她總會被更多的瑣事絆住,比如要留在家里喂奶,或是為了孩子請個假。此時,相較于丈夫而言,妻子的工作和賺的錢就在相應地變少,丈夫的工作變得更多,賺錢也更多,那么丈夫的工作好像就更重要了。很多很多小事堆積在一起,最后變成了你提問中的“女性的獨特的困境”。

《她們不是嘮叨,只是受夠了》一書提到,女性在做家務勞動的時候,承擔的更多其實是心理上和腦力上的勞動,而這個東西是男性不會去考慮的。即使她的丈夫覺得自己已經承擔了很多工作,但更多的腦力勞動是女性在做。昨天有同事和我說了幾個例子,我覺得也很典型,她在重點高中上學,她很多非常聰明優秀的女性朋友在步入職場后進入了券商或是核物理這些非常有前景的專業領域,但是她們都同時選擇了在30多歲或是不到30歲激流勇退,回家相親,過一種更安穩的生活。女性在一定的年齡后會逐漸在工作的各個方面中感到非常疲累,甚至難以用“我要獨立自主”這樣的說辭去解決。這就好像一道坎,如果這個坎邁過去了,或許事業能夠更加蒸蒸日上,如果邁不過去,你就回到了嫁人、結婚生子的境遇,之后不可避免地,女性的工作就會比丈夫少很多。

董子琪:不同選擇的背后,思路也不同。埃利亞斯的《死之孤獨》借用了弗洛伊德的說法,勾勒出了現代社會的壓抑:現代社會更安全也更壓抑,這種壓抑包括對死的壓抑,包括對情感的控制,甚至老去的過程都存在著壓抑。書中提到,現代人越來越將自我看成是封閉的個體,意義也從所謂自我的實現來講起,但是意義其實是社會的范疇,它出自于人和人的交往、群體的相處,包括人際交往中最基礎的家庭,而不是獨立的肉身。因為肉身終有盡頭,如果你只把你的意義看作是自我實現的話,你會容易看到它的空虛和終將貧瘠的那天。

所以,意義的高貴性可能就在于超越個體,它一方面可以揭示家庭關系是意義的來源,但是否意味著在家的媽媽鼓勵競爭就合理了呢?我覺得這當中是有圈套的,你可以把回歸家庭當作對于實現自我意義的超越,即超越生命的繁衍,養育和愛。但又可能會掉進另外一層圈套——可能會變成所謂雞娃的母親。

潘文捷:《時間困境》講到了“嫉妒”的問題,在資源有限的情況下,如果有些人比其他人更幸運,資源匱乏者就會被假定為嫉妒資源富有者。這位記者的田野調查發現,在資源有限、預算縮減乃至裁員的情況下:如果一個男性贏得了競爭,那么大家可能只會嫉妒他一小會兒;但如果是女性獲得晉升,那么人們就會一直盯著她。比如說,一個女性經理人晉升的時候,有一個男同事向她表示祝賀并說“現在真是做女人的好時候”,那么這個女性經理人為了證明自己,就會給自己戴上一個工作狂的護身符,拼命長時間工作,通過時間上的一貧如洗,降低別人對她的嫉妒。尤其在過去全部都是男性的公司部門里,原本只屬于男性的禁區有女性得到了晉升,那么男性對女性的憤恨會到達頂峰,他們會把女性都視為外來的競爭對手,搶奪了原本應該屬于他的機會。所以在這種情況下,女性就不得不花更長的時間進行工作。

尹清露:對,這樣的困境就會讓女性想,“我為什么選擇更舒服一點的方式”,比如干脆不工作了或是其他,又回到了那道坎。