文|創瞰巴黎 Samuel Belaud

編輯|Meister Xia

導讀

人類對永生的渴望是古老而普遍的,從古代的長生不老藥,到現代的冷凍大腦,從神話中的不死之身,到科幻中的意識上傳,人類一直在尋求超越生死的方法。但在科技和醫學的發展下,這一夢想是否有可能實現?本文從神經科學的角度探討了生與死的界限,分析了腦死亡和死亡腦電波等現象,揭示了大腦活動是生命的本質和基礎。同時,本文也批判了超人類主義的理念,指出了其試圖通過科技改進人類自身條件,消除衰老和死亡的不可行性和危害性,認為永生是一種幻想,不應成為科學研究的目標。

一覽:

- 超人類主義,指通過科技根本地改進人類自身條件,消除殘疾、疾病、痛苦、衰老,讓人類擺脫生理局限性。

- 過去幾十年,隨著人類預期壽命的穩步增長和神經醫學的發展,超人類主義卷土重來。

- 幾個世紀以來,死亡的定義不斷演變,如今醫學上對死亡的定義是“腦死亡”。

- 學者發現大腦在死后和復蘇前都有標志性的腦電波波形。這一發現讓生與死的神經生理學界限更加捉摸不定。

- 當代超人類主義運動不再一味追求永生,轉而關注顯著延長人類的健康壽命。

- 永生是人類長久以來夢寐以求的目標。新技術的出現讓其看似可及,但永生終究是幻想。

生與死的界限究竟在哪里?這個問題仍籠罩在神秘之中,無論是現在醫學認定的“腦死亡”,還是超人類主義者設想的“心靈下載”,都不是最終的答案,但皆折射出人類對永生的向往。當然,人類的身體和技術皆有局限性,神經科學的最新研究成果否認了“消滅死亡”的可能性。永生終究是幻想,不足以成為嚴肅的科研課題。

在科技和醫學進步的加持下,人類壽命不斷延長。在查理曼大帝時代(公元8-9世紀),人類預期壽命僅為30歲。根據法國全國人口研究所INED的估算,2022年出生的歐盟公民的平均壽命將超過80歲。但有些人對此并不滿足。人工智能、遺傳學、生物學、神經科學等領域的技術革新方興未艾,超人類主義卷土重來,提倡超越人類生理極限。永生、進一步延長人類壽命再次成為了熱點議題。

在討論如何延遲、為何延遲死亡之前,首先要定義何為“死亡”,而這并不容易。索邦大學神經科學教授、法國國家健康與醫學研究院(INSERM)腦神經科學研究組主任Stéphane Charpier說:“即便作為一名科學家,我也不知道死亡的確切定義是什么。” Charpier認為,“死亡”作為一個基礎性概念,必須在“生命”的襯托下才能定義,所以他的課題組正在研究有生命的大腦的活動,以更好地理解何為死亡。

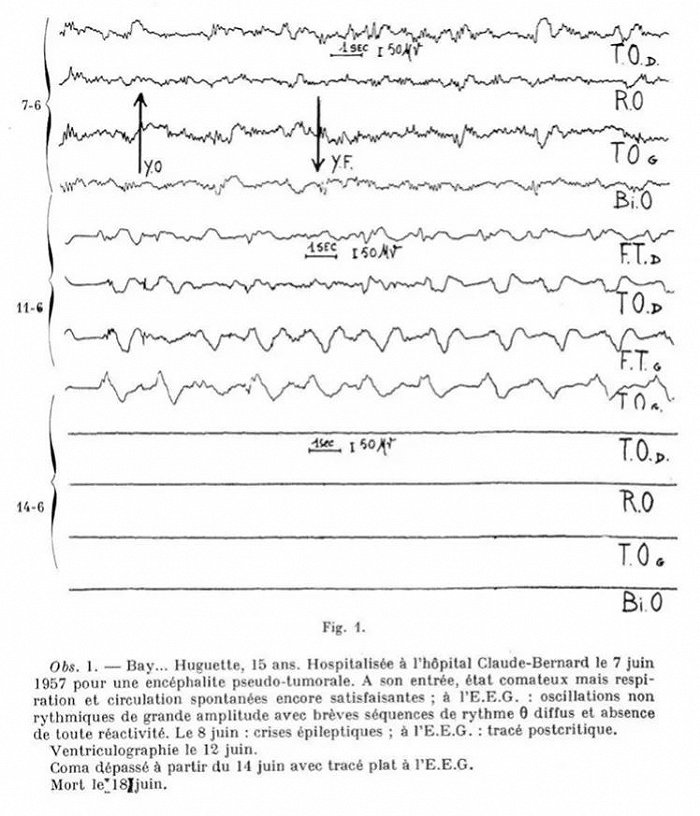

圖片來源:P. Mollaret和M. Goulon于1959年在《神經學評論》注:(Revue Neurologique)發表的論文中研究的一個腦死亡病例。“這樣的患者一旦撤掉呼吸機或循環機便會很快死亡。”

01 大腦已經死亡,心臟仍在跳動

很多人將生命等同于心跳,然而兩名法國神經學家Pierre Mollaret和Maurice Goulon在20世紀中葉首次發現了腦死亡現象[1]——大腦已經死亡,心臟仍在跳動。于是他們將腦死亡定義為:患者陷入不可逆深度昏迷,肌肉和神經反應性消失,且自主呼吸停止。兩位學者徹底推翻了人類以往對死亡的認識,否認了“心臟起搏”論,樹立了基于大腦活動的死亡新標準。2012年,世界衛生組織也采納了腦死亡作為死亡的定義:“意識能力和腦干所有功能永久、不可逆轉的終止。”Charpier指出,只要一個人的大腦還能產生“背景噪音般的電信號”,就算是活著。電信號來自于大腦自發的內源性活動,可以通過腦電圖或嵌入神經元的微電極測量。

02 超人類主義的追求

通過觀測神經元電活動,可以分辨出三種狀態:有生命、清醒、有意識,每種狀態對應一種獨特的腦電波。Charpier在其著作《復活的科學(La science de la résurrection)》中解釋道[2],三種狀態說明“生命不僅取決于心臟的跳動或自主呼吸能力,更取決于產生有意識、主觀體驗的能力。”

既然永久地失去意識意味著死亡,那么超人類主義者所追求的永生,是否等同于讓大腦在身體死亡后繼續存活?法國社會科學高等研究院博士Cecilia Calheiros指出:“不僅限于此。”Calheiros專門研究健康與宗教的社會學,并以此作為博士論文選題,她說:“超人類主義的目標是開辟一種全新的、‘超越死亡’的生存模式以代替既有模式。”這意味著即使死亡沒有消滅,但人類的健康壽命可以極大地延長。簡而言之,超人類主義的理想是通過科技根本地改進人類自身條件,消除殘疾、疾病、痛苦、衰老,同時極大地增進人的智力、生理和心理能力,創造一個“讓人類擺脫生理局限性”的社會。

并不致命的“死亡腦電波”

2011年,在一次枯燥的學術會議上,Charpier隨手翻閱起期刊《Plos One》,發現了一篇討論“死亡腦電波”的論文[3]:一組荷蘭研究者砍掉了小鼠的頭部,測量小鼠大腦在死亡前、斬首瞬間和死亡后的大腦活動。他們發現“死亡后腦電波很快就消失了,但片刻后突然出現明顯的波峰,隨即才恢復為一條直線。”研究者將該波峰命名為“死亡腦電波”,并推測可能是大腦在死亡前自發產生的最終信號。

這篇論文激起了Charpier的好奇心,于是他帶領巴黎皮提耶-薩爾佩特里耶醫院大腦研究所的INSERM團隊開啟新課題,以便深入研究“死亡腦電波”。“我們沒有斬首小鼠,而是采取其他手段,先讓大腦“關機”,然后再“重啟”,利用嵌入小鼠神經元的微電極監測其大腦活動。”

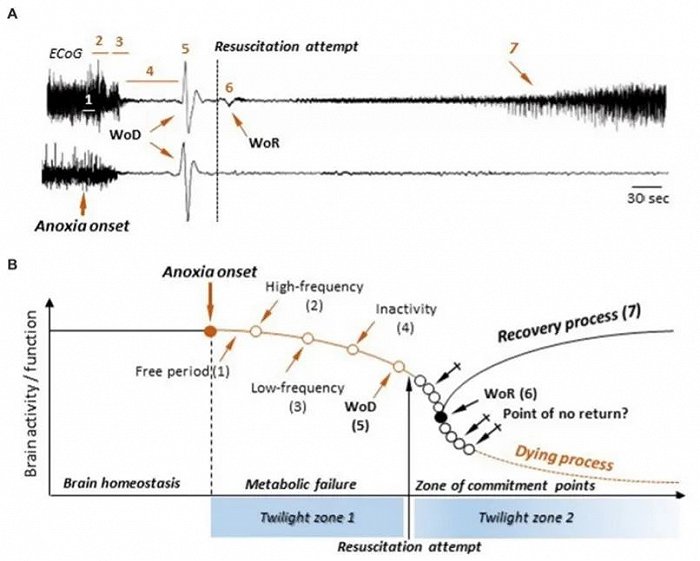

圖片來源:Charpier(2023)[4]

注:小鼠在誘導缺氧和復蘇后的腦皮層電圖。圖A中上方波形可見“死亡腦電波”(WoD)和“復活腦電波”(WoR)。

通過實驗再現了“死亡腦電波”后,研究者復蘇小鼠大腦,此時又觀測到了一個明顯的波峰,于是將其命名為“復活腦電波”。由此可見,死后和復蘇前的兩個波峰可以作為辨別生死界限的一種神經學標記。雖然死亡在神經生理學層面的精確定義尚不明確,但Charpier的研究成果提供了一種判別瀕死態和復蘇態的方式。

通過這項研究可知,腦電圖一條直線未必代表生命的終結。根據Charpier的描述:“死亡的過程就像一條漸近線”,很難確切地知道一個人何時跨越生死的分水嶺。

03 可望不可即的彼岸

對于超人類主義的信奉者,永生仍是個可望不可即的夢想。有些人主張采開發生物技術手段阻止甚至逆轉衰老。也有人提倡“將心靈與肉體分離,以擺脫生死二元的枷鎖”。后者認為,既然生命取決于大腦的存活,那何不將大腦及其記憶功能冷凍保存(由美國阿爾科生命延續基金會提出),或將意識上傳云端,讓大腦“永存”?雖然這些方法在技術上不可能,卻啟發了許多藝術家和科幻小說作家的想象力。

圖片來源:PI France

注:英國演員Boris Karloff在電影《弗蘭肯斯坦的新娘》中飾演的科學怪人,攝于1935年。

永生究竟能否實現?Charpier說:“毫無疑問——不能。超人類主義者設想的永生,只不過是不切實際的天方夜譚。科技手段可以延長人的預期壽命,修復彌補身體的某些缺陷和弱點,但是讓人類超越身體的天然條件,或者冷凍存儲大腦,都是白日夢。” Charpier承認,雖然創造人工神經網絡、制造“DIY大腦”皆在可實現的范圍內,但機器不可能再現或復刻驅動人類主觀意識的生理神經機制。

04 過程與目的

當代超人類主義的創新之處不在于消滅死亡,而在于“提倡利用先進的科學技術,讓生命的無限延長成為可能。帶著這一理念,超人類主義者從工業、科研、醫療等關鍵領域籠絡了不少支持者。”在Calheiro看來,超人類主義是“新自由主義社會最極端的表現形態,提倡每個人不斷提高自身條件,成為最優的自我。其本質上是一種意識形態,是人類既有的念頭的增強凝聚。”

在超人類主義的幻想中,技術是手段,但不是為了無條件地實現“結果”(死亡),而是創造“新結果”,既生命的無限延長,以過程本身的合理性為新結果提供支撐。超人類主義者的雄心是成為世界的“絕對主宰者”,凌駕于人類生理條件之上。這不僅讓人想起瑪麗·雪萊的小說《弗蘭肯斯坦》:一個用尸體拼裝成的“科學怪人”被賦予了生命。《弗蘭肯斯坦》算得上是超人類主義的首部代表作,承載著消滅死亡的夢想。

自人類誕生之初起,對永生和長壽的追求便貫穿著人類歷史。無數的神話講述了凡人敢于追求神的不朽,卻遭受折磨和報應(如普羅米修斯、伊卡洛斯)。超人類主義的現代復興與此一脈相承,但已經走到了客觀現實和科學技術的極限。Charpier在其著作的結尾反問道:“沒有身體,人真的能有意識嗎?機器真的能產生主觀性嗎?”只要超人類主義者無法肯定地回答上述兩個問題,死亡就將仍然是我們每個人的共同歸宿。