界面新聞記者 | 董子琪

界面新聞編輯 | 黃月

電影《年會不能停》圍繞一個調派錯誤展開。老胡師傅(大鵬飾)在基層工廠工作了二十年,被一紙調令派到了位于大城市的總公司,在總公司猶如神助般屢獲升遷,也鬧出了許多職場笑話。

春節前的當下,正正是各個公司舉辦年會的熱鬧時刻,《年會不能停!》也將宣揚企業文化的公司年會變成了一個曝光職場不公的公堂。電影提出的一個問題是:年會到底是其樂融融的合家歡,還是一個再現公司等級森嚴的場合?

“屌絲男士”來上班

影片中老胡進入公司總部,用的是鄉下人進城的視角。初來乍到的他住在家庭旅館里,之后搬進了公司安排的樣板間。就像樣板間的杯杯盞盞屬于道具、只能看不能用一樣,老胡也過上了表面光鮮的“試用裝”生活。他的感受就像陳映真小說《華盛頓大廈》所寫的那樣,進入大廈本身就是開啟職業生涯的光榮象征。

從表面上看,大鵬的角色與他早年的網劇《屌絲男士》有相通之處。“屌絲男士”最大特點的就在于與環境不相適應,他喜歡充闊氣、追美女,卻又總是露餡兒和垮臺。老胡初次見皮特總就說了一句不合時宜的玩笑話——“小刀拉屁股,開了眼兒了”,轉頭又貪小便宜把下午茶一掃而空,這些言行都仿佛“屌絲男士”附體。

這次他穿著西裝,坐在電腦前無事可做,屬于部門最邊緣無用的人。諷刺的是,無事可做本身就來自職場老炮兒副組長煞費苦心的設計,并且符合職場的正規程序,因為只有他什么也不做,才能不犯錯。

老胡對于大廠黑話的不適也能代表觀眾的反應,“打通底層邏輯”“對齊顆粒度”“形成組合拳”這些詞匯屢屢蹦出,看起來煞有介事,實際上到底是什么意思,誰都一知半解。黑話的虛張聲勢令人感到滑稽,有些詞語更完全被顛倒了意義,這構成了誤解的喜劇:像是“優化”被默認為裁員,“裁員廣進”諧音“財源廣進”,也有點缺德。事實上,被誤解的不是詞語的意義,而是使用詞語的主體,“優化”的主體不是員工而是公司,“財源廣進”適用的目標也是集體而非個人。從這個角度說,老胡的誤解出在了將員工當做話語的主人。

影片用鄉下人的視角破局,這樣的破局與過去趙本山小品里農民進城的鬧劇不同。在那些段落里,農民因為城里人生地不熟會碰上各種麻煩,繁多的規矩又經常構成某種刁難。每個角色都如同《陳奐生上城》的主人公,沒見過市面,而且過分天真。在《年會不能停!》中,老胡的天真反而歪打正著,更類似童話故事里的“傻瓜好運”——什么都不會卻節節升高,從專員變副經理再變經理。借由這個過程,影片也暴露了職場的規則,業務能力和專業水平遠遠不如選邊站隊、說點好話、巴結上司重要。

事實上,國內不少影視劇都呈現了這一看似荒誕的規則。例如2023年年末熱播的《新聞女王》就展現了業務水平與人事關系的沖突:代表較高專業水平的女主在公司中經常處境被動,因為她的對手是更善于處理與上司關系的人,盡管她屢立奇功,獲得升遷的卻總是對方。

《年會不能停!》最諷刺之處在于將年會變成了暴露職場不公的審判公堂,轉不了正的外包、邊緣化的小組長以及錯誤調任的高管RAP出心聲——基層兢兢業業,高層“鶯鶯燕燕”;自稱扁平,卻等級像叢林。這已經不再是專業與人際的矛盾,而是正義與不公的問題。然而這點很難改變,就像托馬斯總說的,當個壞下屬不簡單,容易被裁,可是當個壞上司還是很容易的,只需要學會三招——對工作語焉不詳、對同事收買人心、鼓勵下屬狼性競爭。

更有意思的是,在影片中,工廠和制造業作為集團的背景存在,對于制造、身體力行優于格子間磨嘴皮子的想象也一再出現。老胡有著實打實的修理真功夫,其他上班族不過是磨磨嘴皮子,蒼白虛弱,不值一提。 這不禁令人想到近年討論頗多的勞動者寫作,當勞動者拿起筆,他們會寫自己懂得制作粉條的工序,知道樟木箱子如何從大樹上剖板,也曉得棉花上的棉鈴蟲要如何除掉。這些經驗在日復一日的謀生操練中習得,躬耕親作也成為他們樸素地思考與行事的基礎。在這樣的情況下,揮舞著八角錘的老胡就不再是個屌絲,而是真正勞作的人。

大公司文化笑話

從工廠到大公司,影片的職場環境發生著巨大的變化,這也貢獻了不少笑料。人們的工作場所經歷著變遷,人際關系也有所不同,在工廠里他是師父,在這里他變成了無名的師傅和容易被弄錯的莊尼。從花名、食堂、下午茶到年會,都是大公司文化的組成部分,人們按照工牌、工位、辦公室排列,連誰能參加年會、坐在會場第幾排、誰還得加班不能去,也屬于這個系統的安排。

白客飾演的小組長對于這套排列非常熟悉,也很服膺它的布局,因為他相信“存在即合理”以及“領導成為領導,必有高明之處”的邏輯閉環。到了影片末尾,他也不忘在年會的簽名版上簽字,后來才終于醒悟,公司一方面將他的生活照顧得妥帖,另一方面卻用福利和“五險一金”作為枷鎖削弱了他的勇氣。就像陳映真小說里所寫的,上班族上班不僅是為了報酬,而是為了尋找一個容身之所,因為世界就是這么組織的:

“這一整個世界,仿佛早已綿密地組織到一個他無從理解的巨大、強力的機械里,從而隨著它分秒不停地、不假辭色地轉動。身為上班族的人們搭乘公共交通,為的不過是在這個大機器中找到一個位置,而相對于辦公室而言的家則顯得荒唐、陌生而又安靜。”

“放不下五險一金的枷鎖”本身就很好笑,因為這一定是正規公司的員工講出的笑話。而在這樣的正規企業里,很可能盛行著“自愿加班”和“狼性文化”的隱形規矩。脫口秀演員邱瑞講過類似的互聯網段子:比如老板總要求克服困難,工期不夠克服一下、人手不夠克服一下,好像讓人來干客服似的;比如組織架構調整和末位淘汰制的設定,仿佛在玩“狼人殺”。人們可以想象這些笑話是如何沉淀下來的,可能是出自這樣的場合——老板高談闊論,員工作為背景板一片沉默。或者可以說,這些笑話之所以好笑,是因為有人先前明明沉默并接受了一切,現在卻拍案而起了。

我們曾在影視劇中見過不同的企業文化,像是國企喜歡開會、民企講奮斗和競爭、外企盛行茶水間小道消息等等。《年會不能停!》也召喚出了對于上世紀九十年代工廠文化的想象,那時候雖然廠子遇到了困難,但廠長還是與廠子心連心,承諾不會放棄每一個工人。所以經歷過那個時代的老胡,才會相信“我的未來不是夢”以及“努力就能成功”,即使如今這類話語已經嚴重貶值。“我的未來不是夢”在當下已構成了另一種公司文化笑話,更經常出現在那些鼓勵銷售和競爭的企業文化宣傳語中。

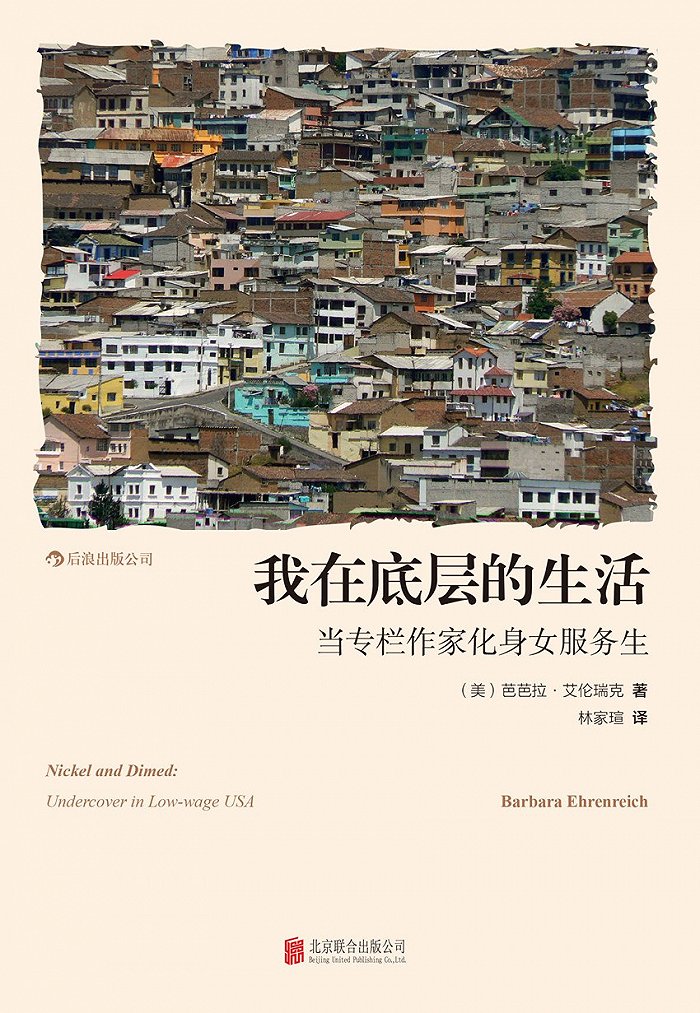

可是另一方面,不合時宜的不僅老胡一個人,因為大公司的文化本身也會自我矛盾。在美國專欄作家芭芭拉·艾倫瑞克的《我在底層的生活》一書里,在沃爾瑪當店員的她如此諷刺大企業的文化:公司雖然將員工尊稱為工作伙伴,倡導尊重個人、超越顧客期待和追求卓越的價值觀,可是全然不顧這三個價值觀之間彼此沖突,也沒有讓它的“工作伙伴”過上體面的生活。員工亮藍色制服背心上寫著,“在沃爾瑪,我們的人員是關鍵所在。”可實際上,他們需要接受慈善救助,有人甚至生活在收容所里。他們的頭發和牙齒透露出與“工作伙伴”不符的狀態,臉上的表情是“典型的沃爾瑪員工那種疲憊而無助的表情”。這里面的矛盾就像影片中展現的那樣,華麗的游泳池雖然開放,但沒有人會真正會在工作時間換上泳裝。

[美] 芭芭拉·艾倫瑞克 著 林家瑄 譯

北京聯合出版公司 2014年

(本文圖片均來自豆瓣)