界面新聞記者 | 林子人

界面新聞編輯 | 黃月

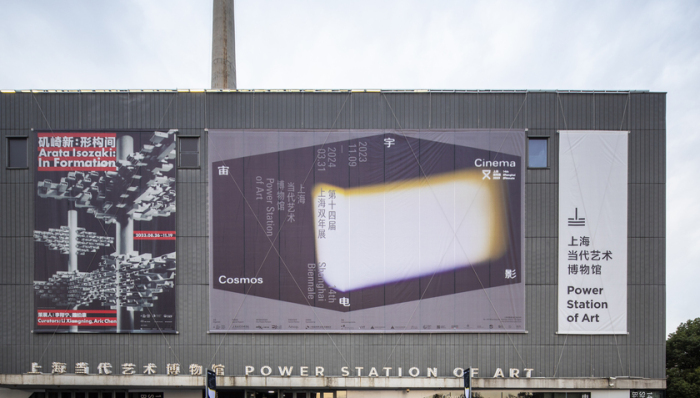

第14屆上海雙年展正在上海當代藝術博物館(PSA)舉辦,本屆主題為“宇宙電影”。主策展人安東·維多克(Anton Vidokle)曾作為藝術家分別于2010年、2012年和2014年參加上海雙年展,這是他第一次以策展人的身份來到上雙。

“宇宙電影”的靈感首先來源于維多克對“俄國宇宙主義”的多年研究——這一誕生于俄國十月革命前夕、因種種歷史偶然長期湮沒于思想史中的學派,對永生、復活和星際旅行有著令人驚嘆的大膽設想。這一學派格外重視藝術,大多數理論家不只是科學家、哲學家、醫生或革命者,也身兼畫家、詩人和小說家。因此維多克認為,以藝術雙年展的形式對此做出回應是合適的:

“人類對恒星和行星的解釋造就了我們的起源故事、信仰、時間體系,也影響了經濟、導航方式、農業、科學和社會秩序。有意無意間,它們塑造了我們生活的方方面面。‘宇宙電影’的參展藝術家們將探索人類與宇宙的關系如何影響了地球上的所有生命。”

“宇宙”與“電影”的聯系由它們的共同點締結:德國作家、電影制作人亞歷山大·克魯格(Alexander Kluge)認為,宇宙就是最初的電影,宇宙中所有過去的事件都以“光的軌跡”形式儲存。考慮到電影誕生的原理也是光與影的記錄,電影就不僅是一種敘事媒介,也是一種宇宙現象。在維多克看來,人們仰望星空,正如從黑幕布上看到影像,宇宙與電影調動的是同樣的觀看經驗。

與此同時,“宇宙”與“電影”的話題均與上海有不解之緣。維多克注意到,上海是亞洲最早的電影制作和發行中心之一,而整個亞洲地區最早的大型天文臺之一佘山天文臺就坐落于上海,“這座城市似乎有著既參與宇宙又參與電影的歷史傳統。”

共有來自六個大洲41個國家的79位/組藝術家參展,其中中國藝術家數量為17位/組。上雙創立之初的目的是為中國藝術家提供一個展示平臺,呈現中國前衛藝術創作的精神價值和文化價值,本屆上雙更看重雙年展國際文化交流的意義。另外,藝術雙年展一般呈現的是近年來新近創作的作品特別是為雙年展制作的委約作品(本屆上雙新委任和新制作的作品有23件),歷史回顧卻是本屆上雙的重要元素,參展作品的年代橫跨20世紀初至今。

但“宇宙電影”這一主題又似乎呼應了某種當下中國的文化氛圍。作為近年來最受矚目的國產電影之一,《流浪地球》被一些評論者認為彰顯了中國人特有的宇宙觀和價值取向;科幻類文學作品近年來進一步走紅,波蘭科幻大師萊姆的代表作《索拉里斯星》于2021年再版,是當年最受關注的新書之一,本屆上雙亦有專辟板塊向這部作品致敬。在一個全球被地緣沖突、經濟下行激發種種矛盾,注意力被短期問題牢牢占據的下沉時代,本屆上雙似乎在提醒我們仰望星空思考宏大命題的意義,某種探索宇宙的樂觀主義亦從中再次浮現。

來到上雙現場,PSA原本空曠高挑的一樓大廳被黑色帷幕包裹得嚴嚴實實,顯得頗為神秘。穿過帷幕,首先映入眼簾的是特雷弗·帕格倫(Trevor Paglen)的三件反光雕塑衛星模型,立刻將觀眾拉入置身宇宙的氛圍中,為“宇宙電影”打下基調。在燈光的照耀下,它們在黑暗空間里熠熠發光,觀眾可爬上梯子近距離觀看這些巨物。策展團隊將展覽分為九宮,并在展陳設計中詳細規劃了觀眾的觀展路線,但更常見的情況是觀眾偏離規定路線,“迷失”在九宮中,每一宮的主題并不必然能為觀眾提供某種觀展指示。

《軌道反射器(三角形變體 #4)比例模型》

2015-2018年

鋁、鏡面箔、鋼絲、聚酰亞胺膠帶

668×775 cm

藝術家及奧特曼·席格爾畫廊(舊金山)、佩斯畫廊惠允

圖片來源:上海當代藝術博物館PSA

我們的參觀建議是,無需拘泥于觀展路線和展覽板塊劃分,自由徜徉于場館中,挑選自己感興趣的作品,編織出屬于自己的意義。在本文中,界面文化(ID: Booksandfun)提供了其中一種觀展思路。另外,本屆上雙中的多件作品在陳列上刻意安排了多個觀賞角度,值得留意。

本屆上雙策展團隊核心成員包括向在榮、哈莉·艾爾斯(Hallie Ayres)、盧卡斯·布拉西斯基斯(Lukas Brasiskis)以及出版編輯本·伊斯特漢(Ben Eastham)。上雙的城市項目板塊之一“青策計劃2023”也在兩處上海城市空間——慎余里和思南公館——向公眾開放。

邊緣挑戰中心

理性、自然科學和現代經濟在歐洲的崛起拉開了近現代的序幕,我們依然生活在這段歷史的延長線上。在這個過程中,自然界被轉化為一個巨大的物質資源庫供父權資本主義體系榨取利潤——這是德國社會學家瑪利亞·米斯(Maria Mies)在《父權制與資本積累》中提出的觀點——宇宙也不例外。與此同時,關于宇宙和人類自身的神秘主義、地方性知識和經驗被不斷他者化、邊緣化。本屆雙年展中的不少作品旨在對這種文化霸權做出回應。

多件從黑人歷史和生命經驗出發挑戰“正統”宇宙敘事的作品令人印象深刻。在巴拿馬長大的塔瓦雷斯·斯特羅恩(Tavares Strachan)在“自畫像”系列的陶瓷雕塑和繪畫作品中展示了他對太空探索的癡迷:他將藝術、歷史、科學和文化批評聯系在一起,講述了被忽略的歷史,比如首位入選美國國家級太空計劃的非裔美國宇航員小羅伯特·亨利·勞倫斯的故事,并且將非洲文化與太空探索的象征符號并置,呈現出一種奇妙錯位的視覺效果。

《自畫像(獅頭像)》

2023年

陶瓷,由三部分組成

95.5×58×68.5 cm

圖片來源:上海當代藝術博物館PSA

諾蘭·奧斯瓦爾德·丹尼斯(Nolan Oswald Dennis)在《黑人解放星座:春日之星》中呈現了一個祖魯語名為isiLimela的星團(即昴宿,英文中的Pleiades),它每逢6月出現在南半球的地平線上,預示著種植季、成年禮及其他周期性過渡的開始。這件作品屬于“黑人解放星座”(2017-∞)系列。基于國際天文學聯合會制定的天體坐標系,該系列將黃道面上的夜空重新繪制成一組星圖,并用黑人解放肖像檔案中的圖像,取代源于歐亞神話歷史的主流星座體系。丹尼斯在開幕圓桌對談中表示,北半球和南半球的人們看到的是不同的星空,當歐洲探索者跨越赤道,首次看到南半球的星空時,他們重新命名了那些星星和星座(比如南十字座),這些早期的航海記錄與星座圖直接形塑了當今我們對星宿的定義,而他想在作品中揭示的,就是屬于南非洲土著的、關于宇宙的別樣理解。

《黑人解放星座:春日之星》

2017-2023年

裝裱墻紙、PET塑料球體改造模型、人造石紋、白色及底漆、海螺殼罩

尺寸可變

藝術家惠允

圖片來源:上海當代藝術博物館PSA

現象級漫威電影《黑豹》讓非洲未來主義(Afrofuturism)的概念引起思想界的廣泛注意,本屆雙年展中的兩件作品也與非洲未來主義密切相關。克里斯蒂安·尼安佩塔(Christian Nyampeta)和瓦努莉·卡修(Wanuri Kahiu)在科幻影像作品《呼吸》中虛構了一個未來非洲社區,片中的女主角為了拯救一棵植物不惜一切代價。跨學科實踐團體黑色量子未來主義(Black Quantum Futurism)在三屏影像裝置《書寫非史》中展示了一個由黑人科學家、治療師和作家組成的古老秘密組織“時空破壞者”的檔案素材。作品的背景設定跨越了費城哈特菲爾德之家——該組織的一處集會地——的過去、現在和未來,圍繞“量子時間膠囊”的埋葬及出土儀式展開。膠囊中存放著工具、地圖、時鐘,以及代碼,提供了駭入殖民化時間線的技術。

一些藝術家選擇從地方文化歷史悠久的宇宙觀中汲取創作靈感。二樓展廳的巨大半弧展柜里陳列了米歇爾·瑟福爾(Michel Seuphor)根據《易經》六十四卦創作的一系列水墨繪畫。在每一幅“卦象”中,藝術家用鋼筆和中國墨汁畫出大量水平線條,這些線條不時被打斷,缺失的部分勾勒出復雜程度不一的圖形。

《易經六十四卦》

1986/2023年

康頌紙水墨繪畫(印制品)

每幅 67×51 cm

貝克萊爾-瑟福爾共有

翻譯:王思語、張天愈、周霏飏、田沐秋

校對:高麗娜、本·伊斯特漢、向在榮

圖片來源:上海當代藝術博物館PSA

來自非洲之角的兩位藝術家米麗婭姆·希拉維·亞伯拉罕(Miriam Hilawi Abraham)與納斯拉·阿卜杜拉希(Nasra Abdullahi)在裝置作品《非洲宇宙學家的星盤論述》中借用了12世紀安達盧西亞學者藝布納·阿拉比對時間的定義和一個破損的星盤,定位非洲之角中“在法國人和其他定居者瓜分之前”的“未經證實之地”。

巴西原住民將星系命名為“貘河系”;一位19世紀法國漢學家將一首8世紀的中國詩歌中提到的大熊貓理解為“馬來貘”。托蒂(Thotti)在裝置作品《貘穿越終點又回到起點》中探討了這些文化概念的發明與混淆。比阿特麗斯·科爾特斯(Beatriz Cortez)則根據古代瑪雅人的天文觀測臺形制,制作了一件題為《天文臺》的裝置作品,觀眾可以登上由十三級臺階構成的螺旋狀階梯,想象瑪雅人觀測宇宙的情形。

《貘穿越終點又回到起點》

2023年

綜合材料裝置

整體約530×480 cm

藝術家惠允

圖片來源:上海當代藝術博物館PSA

奇拉·塔西米克(Kidlat Tahimik)的裝置作品《原民電影院,愚民電影院》讓人聯想到英國文化批評家約翰·湯林森(John Tomlinson)在《文化帝國主義》(Cultural Imperialism)開篇援引的一張照片:澳洲北部塔納米沙漠的邊緣地區,幾個原住民在露天聚精會神地觀看電視,電視機里播放的是美劇《朱門恩怨》(Dallas)。這個畫面讓湯林森思忖其中的權力關系——電視機是否是一種象征著文化帝國主義的支配工具,讓西方現代生活方式抵達世界的每個角落?《原民電影院,愚民電影院》顯然接續了關于文化帝國主義的批判——超級英雄、迪士尼的卡通角色通過電影院線和電腦屏幕發起猛烈沖擊,正抹殺著全球文化的多樣性。塔西米克表示,“愚民電影”(Cinema Tongo)的說法源自超級牛仔“獨行俠”(Lone Ranger)和他的土著伙伴“唐托”(西班牙語中意為“愚蠢”)。作為超級英雄故事的接受者,我們當中很少有人愿意成為“唐托”,但為了抵抗多元文化的消逝,我們需要講述“唐托”的故事。

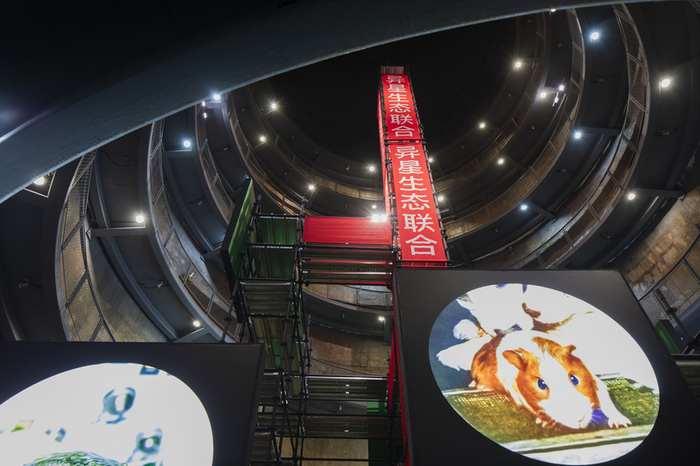

PSA標志性的煙囪內陳列了約納斯·斯塔爾(Jonas Staal)的裝置作品《異星生態》。這件宏大的裝置以備選發射場為造型,紅色巨柱上書寫著兩條口號:“星際團結”和“異星生態聯合”。順著坡道往下走,觀眾將依次見到為人類登上太空做出過貢獻的諸多非人類地球生命形態,首先是1947年最先離開大氣層的果蠅,隨后還有猴子、老鼠、狗、土壤、種子、兔子、烏龜、青蛙等。1961年,尤里·加加林成為首個進入太空的人類。藝術家認為,我們作為一個物種,并未從帝國主義與提取主義在地球上造成的后果中學到多少教訓,因此在成為一個星際物種之前,我們需要重新評估人類對身處的生態系統所肩負的責任,并認可所有非人類工作者們做出的奉獻。

《異星生態》

2023年

裝置

尺寸可變

藝術家惠允

圖片來源:上海當代藝術博物館PSA

日常即宇宙

一個男孩正在劃船,畫面定格后轉為手繪彩色動畫,繼而將鏡頭拉遠。北美大陸很快進入了視線,然后是地球、月球和整個太陽系。隨著銀河系變成深空中的一個小點,景別也到達了極限。此時,整個過程突然逆轉,我們加速折返地球,穿過落在男孩頭頂的蚊子的長喙,深入到微觀世界,直至抵達傳統科學仍在努力探索的亞原子層……伊娃·薩斯(Eva Szasz)的這件影像作品《宇宙變焦》提醒我們注意,無論宇宙多么遼闊宏大,我們始終是以人類的視角和尺度去理解它,并以之錨定自身在世間的位置,而我們周圍的世界也與宇宙一樣神秘浩瀚。這也構成了本屆上雙的另一條線索。

王凝慧的地面作品《無題》由十萬多塊手繪玻璃磚組成,交錯放置在地上,但又沒有固定的形態,呈現了亞原子世界的混沌。觀眾可以在三樓走廊往下觀看,欣賞這件作品的全貌。王凝慧表示,這件作品表現的是138億年前宇宙大爆炸產生的宇宙輻射,盡管沒有誰親眼目睹過宇宙輻射,但我們之中年齡更大的那些人其實在日常生活中有過一窺宇宙運行法則的經驗——老式電視機依靠天線接收衛星信號,當衛星信號傳輸受限就會出現“雪花屏”,這種輻射與宇宙輻射非常相似。

《無題》

2016/2023年

手繪玻璃磚置于地面

尺寸可變

藝術家及膠囊上海畫廊惠允

圖片來源:上海當代藝術博物館PSA

劉雨佳于2022年前往長白山,拍攝森林中的蘑菇與撫松縣人參交易市場。在藝術家看來,光線是森林微生態系統的靈魂——在她緩慢移動的微距鏡頭下,陽光穿過樹冠在林中灑下斑斑點點的光線,蘑菇、苔蘚、昆蟲和土壤構成了自成一體的小宇宙,其靜謐莊嚴的美感與人參市場的喧嘩世俗呈現鮮明對比。劉雨佳表示,中國人自古以來相信人參吸收了天地之精華,具有延年益壽之功效。時至今日,長白山地區的人參采集者依然保留著與這種宇宙觀密切相關的古老儀式。然而,人參的日益流行讓越來越多的人將之作為一種經濟作物,長白山地區出現了若干人參養殖基地和交易市場。于是古老的宇宙觀讓位于經濟利益,人類世界與自然世界相互糾纏,彼此沖突。

對佩恩恩來說,人類對經濟利益的追逐甚至已經構建出了一個自己的宇宙。在《衍生宴》中,他提出一幅由金融衍生品構成的宇宙圖景:一位死去的衍生品交易員口中含著一塊碎玉——道教神仙的食物,長生的象征。遺體咯吱作響,碎玉則繼續通過無風險的量化套利進行交易。《衍生宴》由三張湖泊狀、類似餐桌或賭桌的桌子構成。十二道菜肴分別擺放在十二道水閘上,邀請觀眾通過金融衍生品的宇宙(時間、歷史和金錢的)追蹤渦流。這件作品的寓意是,資本主義宇宙是一個“衍生學”的宇宙:每當面臨體系崩潰風險,它就試圖通過衍生出充滿金融機會、承諾未來增長的新宇宙以避免后果。

《衍生宴》

2023年

藝術家惠允

圖片來源:上海當代藝術博物館PSA

克拉麗莎·托辛(Clarissa Tossin)在“未來地理”系列中玩了一個雙關梗:她用一種仿亞馬遜手工藝傳統的技術,將亞馬遜網站使用的快遞打包條和外太空的照片編織成了天象圖,將我們仰望星空時感受到的驚嘆,目睹地球文化多樣性衰減的感傷,與日益加劇的生態災難的物證交織在一起。托辛發現亞馬遜雨林里的資源開采加速了環境災難,而類似的資源開發也在21世紀的太空探索中上演。

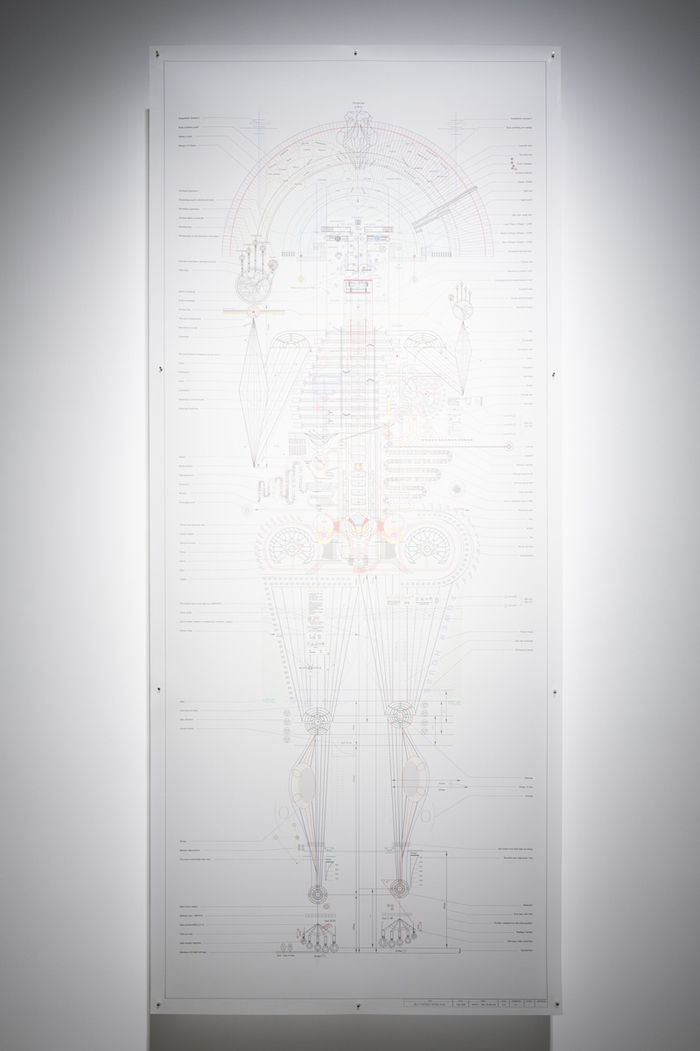

三位藝術家探究我們對身體和自我的認知如何與宇宙產生聯系。安玟炡在《自畫像》中將人體表現為精密儀器般的圖表,提示我們回顧人與自然關系的變動:科學革命所引發的范式轉移,特別是機械自然主義自然觀的崛起先是改變了我們的身體觀,然后改變了我們的自然觀。

《自畫像》

2007年

數碼打印

88×210.3 cm

藝術家惠允

圖片來源:上海當代藝術博物館PSA

而當科學理性大獲全勝,人們又回過頭去追逐神秘力量的指引和療愈作用,玄學從未從我們的生活中消失。作為一位治療師,艾瑪·孔茨(Emma Kunz)將藝術創作作為性靈實踐的一部分,她從20世紀三十年代末開始繪制“能量場”幾何繪畫,用于治療病人。

“無題”系列

年代未知

紙上繪畫

97×97 cm; 103×106 cm;

103×105.5 cm; 86×85.5 cm

艾瑪·孔茨基金會(瑞士維倫洛斯)

圖片來源:上海當代藝術博物館PSA

蕭崇(Sung Tieu)則在“您的[X]是什么”系列中以星盤算命和人格測試為靈感,質問“人的命運寫在星星里”這一古老的信念。該系列作品在一個類似走廊的簡約室內空間內呈現,正中掛放著一個無法打開的鋼制裝甲門,門上用絲網印制著藝術家出生及1992年移民德國進入德國邊境時的天體位置。空間兩側的八扇門板上依次呈現了基于不同星盤的心理解讀,這些解讀來自蕭崇與占星師佐伊·默庫瑞的對話,被解讀的對象是一個非特指的“你”。這些場景受卡爾·榮格提出的“主要人格類型”的啟發,劃分出八種不同的心理狀態,及其對主體行為的影響。

《您的|x|是什么本命盤12宮1987年7月》

2020年

不銹鋼鏡面上絲網印(Goldman Sans字體)、不銹鋼

? 250 cm×1.2 cm

佩里奇收藏

圖片來源:上海當代藝術博物館PSA

前蘇聯美學的暗面

十多年前,維多克偶然從友人那里了解到近百年前俄國知識分子的“宇宙熱”,他在好奇下開始查閱資料,發現了尼古拉·費羅多夫的文集《共同事業的哲學》(1906-1913)。這本文集囊括了費羅多夫哲學的主要觀點,奠定了1970年代末被命名為“俄國宇宙主義”流派的基礎。維多克如此概括費羅多夫的思想綱領:

“技術上的永生,實質性地復活所有曾經活過的人,以及穿越宇宙的旅行。然而,按照費羅多夫的想法,需要對社會及其機構進行徹底的重組,才有可能實現他的計劃,并且還要對人類主體,以及我們相互之間的關系進行全面的改造或進化。他堅持要求科學、哲學、藝術和社會組織以平等的伙伴關系來合作,從而參與到他所稱的全人類的‘共同事業’中去。”

維多克指出,19世紀全球各地涌現了許多烏托邦運動,俄國宇宙主義顯然是其中一個。如果不是因為俄國十月革命和社會激進化,宇宙主義會保持一種奇異但低調的發展進程。特別值得注意的是宇宙主義對俄國藝術界的影響——它先是影響了俄國先鋒派,而正如本屆雙年展所揭示了,它也與前蘇聯美學的暗面有著隱秘勾連,挑戰了“前蘇聯美學等于社會主義現實主義”的正統敘事。

本屆雙年展專辟一個展廳展示了一批來自喬治·科斯塔基斯收藏的20世紀二三十年代俄羅斯先鋒派畫作。該收藏由希臘現代藝術博物館設立,是俄羅斯境外最大的俄羅斯先鋒派藝術收藏,也是它們首次在中國展出。俄羅斯先鋒藝術家們相信:在宇宙人類時代,人類將離開地球,征服宇宙。在后十月革命時期,抽象藝術并不被認為是“現實”的對立,而是對未知的未來世界的宣告。伊萬·克留恩、克利門特·雷德科、亞歷山大·羅德琴科、伊萬·庫德里亞紹夫,以及克謝尼婭·恩德爾和瑪利亞·恩德爾姐妹的作品與其說是純粹的抽象畫,不如說是以視覺形式再現了宇航員星際旅行時的體驗。

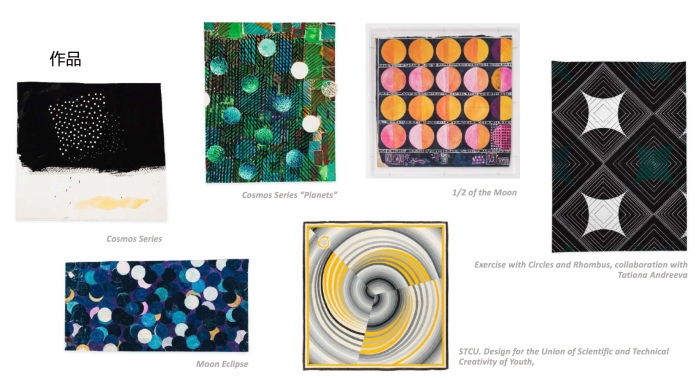

另外一個展廳集中展示了莫斯科紅玫瑰絲綢廠的織物設計師安娜·安德烈耶娃的作品,揭示了她乃至整個前蘇聯社會在20世紀六七十年代因尤里·加加林成為進入宇宙第一人而對宇宙生發出的癡迷。安德烈耶娃于1917年——俄國革命爆發的那一年——出生于一個富裕的家庭,她的出身讓她無法進入莫斯科建筑學院,1936年她進入了一家紡織學校,并于1944年加入負有盛名的紅玫瑰絲綢廠,開啟了織物設計師的職業生涯。美國西北大學藝術史學者克里斯蒂娜·凱爾(Christina Kiaer)對安德烈耶娃的生平有過深入研究,她認為安德烈耶娃對宇宙的興趣既是前蘇聯社會當時對星際爭霸的關注使然,也出自她的個人愛好。凱爾曾采訪過安德烈耶娃的孫女,對方告訴她,“我的祖母總是說,如果我沒有成為藝術家,我可能會是一位宇宙研究者。”

圖片來源:上海當代藝術博物館PSA

安德烈耶娃極富創意的絲綢印花設計從宇宙和太空旅行中汲取靈感,采用了大量抽象幾何圖案。1961年,她曾接受委任設計過一款紀念絲巾,它由加加林在訪問英國時贈送給女王伊麗莎白二世。這條絲巾的圖案設計結合了抽象、具象元素及文字標語,既贊美了加加林,也將藝術家自己對宇宙的愛好與國家對宇宙的征服連接在了一起。

凱爾在上雙開幕講座中指出,直到近年安德烈耶娃才在國際上得到注意,但迄今為止西方藝術評論家普遍認為,其抽象幾何的圖案設計標志著她對前蘇聯藝術系統的規避與突破,后者試圖壓制抽象主義的藝術風格和創作者的個人表達。凱爾認為事實恰恰相反,正是在某種特定的社會氛圍和紅玫瑰絲綢廠的集體創作中,安德烈耶娃得以發揮才能。凱爾發現,盡管社會主義現實主義在很長一段時間里占據前蘇聯美學的統攝地位,但到了1950年代中期,包括紅玫瑰絲綢廠在內的前蘇聯紡織藝術體系開始呼吁包括幾何圖形在內的更具創新性的設計,合成面料等新紡織技術的發明也要求織物設計師創作與之匹配的、更現代的圖案,“在1960年代,幾何圖案不僅不被審查,反而被宣揚。”

(2023年11月9日-2024年3月31日,“第14屆上海雙年展:宇宙電影”在上海當代藝術博物館舉辦。)